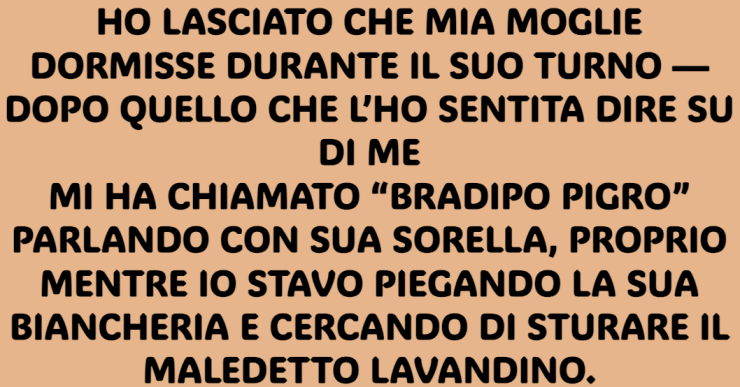

Mi ha chiamato “bradipo pigro” parlando con sua sorella, proprio mentre io stavo piegando la sua biancheria e cercando di sturare il maledetto lavandino.

Non avrei dovuto sentirlo. Era al telefono, nell’altra stanza, con la porta socchiusa. Ma le nostre prese d’aria trasmettono i suoni come confessionali. Avevo le mani immerse nella melma dello scarico quando l’ho sentita dire:

“Giuro, vivere con lui è come crescere un bradipo pigro con il Wi-Fi.”

Poi risate. Non cattive, solo leggere. Come se fosse una cosa ovvia, un dato di fatto.

E la cosa è che io, ultimamente, mi sto davvero facendo in quattro. Da quando lei ha avuto la promozione e lavora più ore, mi sono occupato di tutto: pulizie, cucina, spesa. Faccio il freelance, sì, ma il lavoro è rallentato e non mi vergogno a dire che devo stare attento a ogni centesimo. Ma “pigro”? Quella parola mi ha ferito.

La mattina dopo, quando la sua sveglia è suonata alle 6:45 e lei non si è mossa, sono rimasto a guardarla. Si è girata, ha premuto “snooze”. Ho aspettato. Dieci minuti. Poi venti. È suonata la seconda sveglia — ha mugugnato, imprecato, e si è riaddormentata.

Di solito le porto il caffè. Un bacio, una carezza, qualcosa di dolce. Ma stavolta… no. Mi sono seduto sul divano e ho iniziato a scorrere gli annunci di lavoro, mentre l’orologio superava le sette, poi le sette e mezza. Il suo turno inizia alle otto.

Alle 8:12 è uscita di corsa dalla camera, i capelli arruffati, lo sguardo terrorizzato.

«Perché non mi hai svegliata?»

Non ho fatto una piega.

«Non volevo disturbare il tuo tranquillo sogno da bradipo.»

Le si è spalancata la bocca. Ha battuto le palpebre. Poi ha strizzato gli occhi.

«Che diavolo vorresti dire?»

Ho alzato le spalle. «Chiedilo a tua sorella.»

È stato come vederle arrivare uno schiaffo fatto di parole. Il suo viso ha tremato, poi si è svuotato di espressione.

È rimasta lì, scalza, con la camicetta stropicciata e un calzino in mano. Non si muoveva. Aspettavo che dicesse qualcosa — una scusa, magari una battuta per sdrammatizzare. Invece si è voltata, è tornata in camera e ha sbattuto la porta.

Quel giorno ha chiamato al lavoro dicendo che aveva un’emicrania. Forse era vero. O forse era solo il senso di colpa.

Quella sera quasi non mi ha rivolto la parola. Abbiamo mangiato la solita pasta, ma non mi ha offerto il bis come fa sempre. Ha sparecchiato il suo piatto e si è chiusa in camera.

Io ho lavato i piatti. Come sempre.

Non volevo essere meschino. Ero ferito. C’è una differenza. Da mesi mi stavo impegnando: le lavavo le divise, preparavo la cena quando tornava dai doppi turni, mi occupavo persino delle pratiche del padre, veterano, perché lei era troppo stressata.

E sì, lavoro da casa. Ma non passo le giornate a guardare YouTube o a giocare. Scrivo testi per piccole imprese — brochure, siti, social. È un lavoro noioso, ma onesto. Quando i clienti pagano, paga le bollette.

Eppure, per lei, tutto questo sembrava solo pigrizia.

Nei giorni successivi abbiamo iniziato a girarci intorno come coinquilini. Nessuna lite, ma nemmeno pace. Lei usciva prima, tornava tardi. E quando parlava, era solo per cose pratiche: “Hai ritirato il bucato?” “È finito il caffè.”

Venerdì, ho ceduto.

Eravamo sul divano, ai lati opposti. Le ho chiesto se voleva parlare di quello che avevo sentito. Sembrava sorpresa, come se se ne fosse dimenticata. O avesse sperato che lo facessi io.

«Oh mio Dio, quello? Era solo una battuta», ha detto ridendo in modo forzato. «Sai com’è mia sorella, cerca sempre di provocarmi.»

«Quindi mi butti sotto il treno per farla ridere?» ho risposto.

Ha alzato gli occhi al cielo. «Non era serio. Stai esagerando.»

«No, credo che stavolta ho sentito la verità.»

Silenzio. Lungo. Di quelli che fanno rumore nel petto.

Poi ha detto qualcosa che non mi aspettavo:

«Penso solo di essere esausta, Diran.»

Diran. Io. Armenio. Lei è vietnamita-filippina. Due mondi diversi, ma finora ci eravamo sempre trovati. Almeno fino a poco tempo fa.

«Lavoro sessanta ore a settimana. Tu sei a casa tutto il giorno. A volte… ti invidio. O forse ti risento. Non lo so.»

Ecco la verità. O almeno una parte di essa.

«Non è giusto,» ho detto. «Sai che non sto con le mani in mano. Mi hai visto impegnato. L’economia va a rotoli. Ma ci sto provando.»

Ha distolto lo sguardo. «Lo so. Davvero. Ma è difficile non sentire di dover tirare tutto avanti da sola.»

Quella frase mi ha colpito. Non perché avesse completamente ragione, ma perché capivo quel sentimento. Lo avevo provato anch’io. Quando lei crollava senza dire grazie. Quando chiamava il mio lavoro “lavoretti”.

Entrambi portavamo pesi in silenzio. E in quel silenzio era cresciuto il rancore.

Abbiamo parlato per più di un’ora quella sera. Non abbiamo risolto tutto, ma almeno abbiamo detto le cose difficili.

Lei ha ammesso di essere esausta, dentro e fuori. Io le ho detto che sentirla chiamarmi “pigro” mi aveva ferito più di qualsiasi litigio.

E abbiamo deciso di provarci. Davvero.

La settimana dopo, mi ha aiutato a preparare una nuova presentazione per un cliente. Io l’ho aiutata a prepararsi per la sua valutazione annuale. Abbiamo ricominciato a fare piccole cose l’uno per l’altra — lei mi preparava il pranzo quando uscivo per lavorare in coworking, io sbrigavo commissioni senza che me lo chiedesse.

Non era perfetto. Ma era sincero.

Poi è successa una cosa bella. Ho ottenuto un contratto importante. Non una fortuna, ma un lavoro stabile. Abbastanza da non dover più tremare ogni volta che arrivava l’affitto.

Finalmente potevo contribuire in modo visibile.

Ma ecco la svolta.

Un mese dopo quella crisi, una sera è tornata a casa con una busta rosa. Sembrava un biglietto. Me l’ha data in silenzio ed è andata a farsi la doccia.

Dentro c’era un foglio scritto a mano. Poche parole:

“Grazie per avermi lasciata crollare, e per non avermi abbandonata lì. Ora ti vedo. Mi dispiace di non averlo fatto prima.”

E insieme, una piccola calamita: un bradipo con una tazza di caffè.

Ho riso così forte da piangere.

L’abbiamo messa sul frigorifero. È ancora lì. Ogni volta che la vedo, mi ricordo che per poco non ci siamo persi — non perché avessimo smesso di amarci, ma perché avevamo smesso di guardarci davvero.

Le relazioni non crollano all’improvviso. Si consumano piano, in silenzio. Con commenti sussurrati, pasti saltati, troppi “sto bene” detti per abitudine.

A salvarci non è stato un grande gesto, ma un attimo di pausa. Lasciarla dormire quella mattina? Sì, è stato un gesto piccolo e forse meschino. Ma ha aperto una porta. L’ha spinta a chiedersi “perché?” — e mi ha dato modo di dire “perché non sono invisibile.”

Se ti è mai capitato di sentirti invisibile a casa tua, ti capisco.

E se hai mai detto qualcosa per frustrazione, senza renderti conto di quanto potesse ferire — riconoscilo.

Tutti vogliamo solo essere visti, apprezzati.

Quindi no, lasciarla dormire non è stato il mio momento migliore. Ma, in un modo strano, è stato quello che ci ha permesso di ritrovarci.

Ora stiamo meglio. Non perché sia tutto facile, ma perché abbiamo imparato a guardarci davvero.

Se sei arrivato fin qui, grazie. E se anche tu hai vissuto qualcosa di simile, mi piacerebbe sapere come l’hai affrontato. Le relazioni sono un disastro meraviglioso — ma a volte è proprio nel disordine che inizia la guarigione.

Add comment