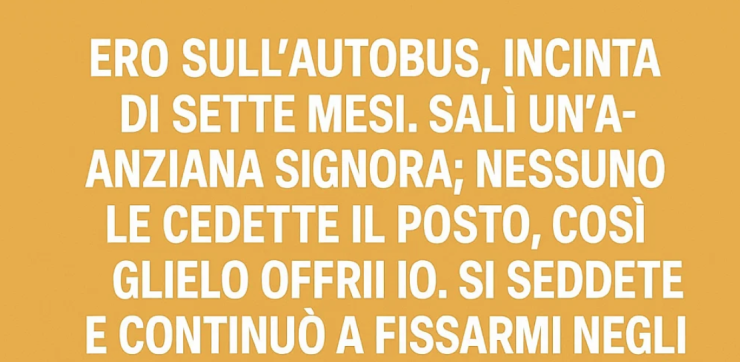

Ero sull’autobus, incinta di sette mesi.

Salì un’anziana signora; nessuno si alzò per cedergli il posto, così lo feci io.

Si sedette e continuò a fissarmi negli occhi.

Quando scese, infilò qualcosa di pesante nella mia tasca. Lo presi e rimasi gelata.

Quella donna aveva avuto l’audacia di lasciarmi un mazzo di chiavi—attaccato a un piccolo portachiavi a forma di girasole, consumato dal tempo.

All’inizio pensai a un errore. Forse voleva darlo a qualcun altro? Mi voltai per richiamarla, ma era già scesa dall’autobus e attraversava la strada, sorprendentemente agile per la sua età.

“Signora! Signora!” urlai dal finestrino, ma non si girò nemmeno.

L’autista ripartì prima che potessi fare qualsiasi cosa. Mi rimisi a sedere, stordita.

Una sconosciuta mi aveva appena… dato delle chiavi.

Quella notte non riuscii a dormire. Continuavo a fissare quel portachiavi. Sul retro c’era inciso leggermente un nome—“Luci”—e su un’etichetta sbiadita, un indirizzo quasi illeggibile: 9 Mercer Lane.

Lo dissi al mio ragazzo, Dorian. Rise. “La gente lascia volantini sulle macchine e oggetti a caso nelle borse tutto il tempo. Non ci pensare troppo.”

Ma non riuscivo a smettere. C’era qualcosa nello sguardo di quella donna che non riuscivo a scrollarmi di dosso. Non era gentile, esattamente—ma era intenzionale. Come se volesse davvero lasciarmi qualcosa. Come se avesse visto qualcosa in me.

Così, due giorni dopo, ci andai. Solo per dare un’occhiata.

9 Mercer Lane era una casetta malconcia ai margini di un quartiere silenzioso—una di quelle che ti chiedi se sia abitata o meno. Ma sulla cassetta della posta c’era scritto “L. Wynn”. Lo stesso nome del portachiavi.

Rimasi davanti al cancello per cinque minuti buoni. La pancia mi faceva un po’ male. Esitai. Ma poi ricordai quello sguardo. Quel silenzio strano tra noi.

Presi le chiavi. Combaciavano.

Dentro era impolverato, ma non abbandonato. Un piccolo divano. Tende sbiadite. Un orologio a muro che ancora funzionava. La casa era vecchia, ma sembrava vissuta. Non una trappola, né infestata. Solo… lasciata indietro.

Sul tavolo della cucina c’era una busta sigillata con il mio nome. Il mio nome completo.

Mi sedetti lentamente e la aprii.

Dentro, un biglietto scritto a mano:

“Cara Nessa,

Tu non mi conosci, ma io conosco te.

Conoscevo tua madre—prima che se ne andasse. Tu eri solo una bambina tra le sue braccia. La vita non fu clemente con lei, e mi pento di non aver fatto di più. Ti ho osservata da lontano.

Non sei sola. Non ho molto, ma questa casa è pagata. Non ho nessun altro. Niente figli. Nessuna famiglia. Solo ricordi. Tu ne hai più bisogno di me. Anche il bambino.

Spero che un giorno tu possa capire.

Con affetto,

Lucinda Wynn”

Non ricordo quanto rimasi lì, immobile.

Conosceva mia madre. Mia madre, morta quando avevo tre anni. Le storie su di lei erano frammentarie, piene di buchi. Nessuno aveva mai menzionato una Lucinda.

Ma spiegava il modo in cui mi aveva guardata.

Come se avesse visto un fantasma.

Due settimane dopo mi trasferii. In silenzio. Non lo dissi subito a Dorian. La nostra relazione era instabile—non era violento o altro—ma era spesso assente. Diceva di voler fare il padre, ma non veniva mai agli appuntamenti, aveva sempre una scusa.

Quando gli parlai della casa, si fece stranamente freddo. “Quindi adesso ti trasferisci nella casa di una morta? Sei impazzita, Nessa.”

Gli dissi che non doveva venire.

E non venne.

E onestamente? Fu la cosa migliore che potesse capitarmi.

La casa non era perfetta, ma era mia.

I vicini passarono a salutare. Un uomo anziano, Renzo, mi aiutò a sistemare la porta sul retro. Una signora della via portò vestitini usati per neonati, appartenuti alla nipotina.

Ripresi a dipingere—una cosa che non facevo dal liceo.

E quando nacque mia figlia, Mira, mi sentii pronta. Spaventata, certo. Ma non sopraffatta.

C’era qualcosa di strano e meraviglioso nel risvegliarsi in quella casa, circondata dai libri vecchi e dalle tazze sbeccate di Lucinda. Come se fosse ancora lì, in qualche modo, a tifare per me dall’altra parte del muro.

Un mese dopo la nascita di Mira, ricevetti una lettera.

Era di un avvocato.

A quanto pare, Lucinda mi aveva lasciato la casa legalmente, con un aggiornamento silenzioso del testamento, fatto solo un mese prima di morire. Non lo aveva detto a nessuno.

Nella busta dell’avvocato c’era anche una piccola foto. Mia madre, giovane, con me neonata in braccio—e accanto a lei, Lucinda.

Aveva detto la verità.

Una volta pensavo che il mondo riservasse a persone come me un solo tipo di futuro: sopravvivere a fatica, a testa bassa. Ma a volte, la vita ti offre qualcosa di selvaggio e inaspettato. Non un miracolo. Ma una seconda possibilità, sotto forma diversa.

Quella vecchia donna sull’autobus mi ha dato più di un posto a sedere, più di un regalo.

Mi ha dato un posto a cui appartenere.

E ora, ogni mattina, quando sento Mira canticchiare nella culla, sussurro “grazie” nel silenzio.

Non solo per il tetto sopra le nostre teste. Ma per il promemoria che non tutti gli sconosciuti restano tali per sempre.

A volte, sono solo vecchi amici che non sapevamo di avere.

Add comment