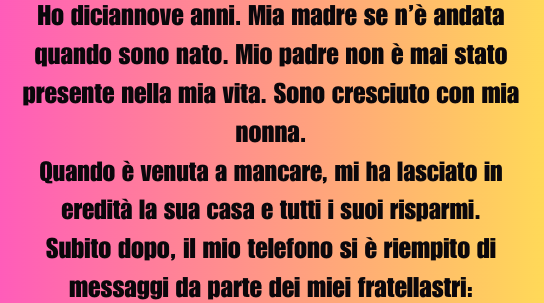

Ho diciannove anni. Mia madre mi ha lasciato quando sono nato. Mio padre non è mai stato presente.

Sono cresciuto con mia nonna.

Quando è venuta a mancare, mi ha lasciato la sua casa e tutti i suoi risparmi.

Il mio telefono è stato subito sommerso di messaggi da parte di fratellastri e parenti acquisiti che pretendevano che dividessi tutto. Poi è arrivato mio padre. Non ha chiesto soldi. Ha voluto raccontarmi il motivo per cui mia madre se n’era andata. A quanto pare, mia nonna aveva interferito…

All’inizio non gli ho creduto. Mio padre—Mateo—si è presentato il giorno dopo il funerale, con un vestito di due taglie più grande e lo sguardo carico di qualcosa che non riuscivo a definire: rimorso, forse. O senso di colpa. Non parlavamo da oltre dieci anni. L’ultima volta che l’avevo visto avevo sette anni: mi portò una pianola rumorosa per Natale e poi sparì di nuovo.

Quando mi chiese di entrare, non mi aspettavo nulla di quello che è successo. Niente rabbia, niente urla, nessun drammatico mea culpa. Si sedette sul vecchio divano, quello con ancora sopra la coperta all’uncinetto di nonna, e disse solo: “Hai il diritto di sapere com’è andata davvero.”

Non dissi nulla. Lo ascoltai.

Secondo Mateo, quando mia madre—Anjali—rimase incinta di me, voleva tenermi, crescermi da sola. Aveva vent’anni, era spaventata, ma felice all’idea di diventare madre. Mia nonna, Yvette, però, non si fidava di lei. La considerava instabile, irresponsabile, “inaffidabile”. Fece di tutto per allontanarla.

“Usò la legge,” mi disse. “Fece richiesta di tutela legale alle sue spalle. Minacciò di coinvolgere i servizi sociali. Anjali non aveva i mezzi né la forza mentale per combattere.”

Lo fissai, le mani fredde, il cuore che batteva all’impazzata.

“E tu?” chiesi. “Tu cosa hai fatto?”

Abbassò lo sguardo. “Non sapevo come affrontarla. Avevo ventidue anni, lavoravo in magazzino. Non avevo idea di come affrontare una battaglia legale, e lei—tua nonna—era astuta. Aveva soldi, contatti. Ne avevo paura. Le lasciai il controllo.”

Volevo urlare. O piangere. O entrambe le cose. Ma non lo feci. Rimasi lì, mentre l’aria nella stanza diventava pesante. Nonna mi aveva sempre detto che i miei genitori “non erano pronti”. Che “avevano messo sé stessi prima di tutto”. Ma ora, guardando mio padre—più vecchio, più spento—capivo che forse non era tutta la verità.

Una settimana dopo, ricevetti un messaggio da mia madre.

Il suo nome comparve nei miei DM come un fantasma: Anjali Dev – Ciao… non so se vuoi sentirmi, ma tuo padre mi ha detto che ti ha rivisto. Ho aspettato tanto per scriverti.

Non le risposi subito. Lessi il messaggio almeno venti volte. Poi salii in soffitta.

Nonna non voleva mai che ci andassi. Diceva che era piena di “cianfrusaglie”. Ma qualcosa dentro di me mi spinse a farlo.

Passai tra scatole di luci natalizie, album ingialliti, un contenitore di vestiti per neonati che sapevano ancora di lavanda. E poi, in un vecchio schedario nascosto dietro valigie ammuffite, trovai i documenti.

Documenti legali. Una busta manila etichettata Custodia – Richiesta d’urgenza, 2006.

All’interno c’erano moduli e accuse rivolte a mia madre, presentate prima ancora che io nascessi. Mia nonna aveva chiesto l’affidamento il giorno stesso in cui fui dimesso dall’ospedale. C’erano anche delle foto—sfocate, poco lusinghiere—di Anjali addormentata su un divano, bottiglie vuote ai suoi piedi. Sembravano prove schiaccianti. Ma la data non tornava.

Quelle foto erano state scattate quando era incinta di sette mesi.

Quella notte, scrissi a mia madre:

Possiamo vederci? Solo per parlare.

Ci incontrammo in una caffetteria di Eastbridge. Un luogo neutro. Sicuro.

Appena entrò, capii che era lei. Avevamo gli stessi occhi, la stessa tensione nervosa. Era più bassa di quanto immaginassi, indossava una giacca di jeans scolorita e portava con sé un quaderno. Le mani le tremavano mentre mi abbracciava.

“Non voglio metterti pressione,” disse sottovoce. “Ma ho aspettato questo momento per tanto tempo.”

Non risposi subito. La osservai mentre sorseggiava il tè e cercava di sorridere.

Poi le chiesi: “Mi hai mai voluto?”

Le si riempirono subito gli occhi. Lo sentii nel petto. “Sì. Tantissimo. Ho provato. Ti ho scritto ogni compleanno. Yvette mi restituiva tutte le lettere. Ho chiamato. Mi bloccava. Una volta andai anche alla tua scuola, ma dissero che non ero autorizzata. Non volevo confonderti o spaventarti, così ho smesso di mostrarmi. Ma non ho mai smesso di sperare.”

Non sapevo se crederle. La testa mi girava.

Intanto, i messaggi dei miei parenti continuavano: fratellastri, cugini, “parenti” di cui nemmeno conoscevo l’esistenza, tutti improvvisamente convinti che gli dovessi qualcosa. Uno scrisse persino: Beh, tecnicamente è denaro di famiglia, quindi legalmente ci spetta una parte.

Ero stanco. Delle chiamate, dei messaggi, del senso di colpa. Volevo solo silenzio.

Cominciai a cercare tra le cose di nonna, sperando di trovare un testamento. E lo trovai. Ma non come mi aspettavo.

Ce n’erano due.

Uno, datato tre anni prima, mi lasciava tutto: casa, risparmi, macchina.

L’altro, non firmato e risalente a due mesi prima della sua morte, divideva tutto in tre parti: una per me, una per “i discendenti diretti rimasti” e una per un rifugio femminile a cui lei donava spesso. Ma quel secondo documento non era stato registrato. Era solo lì, in un cassetto.

Per alcuni giorni, non sapevo cosa fare.

Poi mi chiamò mio zio Dario. Disse che aveva saputo dell’“eredità” e voleva assicurarsi che “non stessi prendendo decisioni avventate”.

Lo stesso zio che non mi parlava da quando avevo dieci anni e avevo rotto il suo soprammobile preferito.

“È giusto che la famiglia ne tragga beneficio,” disse. “Se Yvette fosse viva, è quello che avrebbe voluto.”

Scattai.

“No, non lo avrebbe voluto. Ha firmato un documento legale che dice esattamente il contrario.”

Silenzio. Poi mormorò: “Vedremo cosa dice un giudice.”

Chiusi la chiamata. E iniziai a pianificare.

Assunsi un’avvocata. Si chiamava Sahra. Non batté ciglio quando le mostrai i documenti e le raccontai dei messaggi. Era calma, sicura, costosa—ma ne valse la pena.

“Non rispondere più a nessun messaggio,” mi disse. “Ci penso io.”

Le settimane successive furono un inferno.

Scoprii che mia nonna aveva molti più soldi di quanto pensassi. Tra casa, azioni e fondi pensione, il patrimonio superava i 940.000 dollari.

All’improvviso, non ero più solo “il ragazzino abbandonato”. Ero l’erede di una piccola fortuna.

E gli avvoltoi cominciarono a girare.

Cugini che non vedevo dalle medie. L’ex moglie di mio padre. Persino il pastore della vecchia chiesa di nonna, che suggeriva “gentilmente” che avrebbe voluto una donazione al Signore.

Ma mentre tutti cercavano di prendersi una fetta, io pensavo ad Anjali.

Andai a trovarla di nuovo. Stavolta portai con me alcune delle lettere che aveva detto di avermi scritto—perché le avevo trovate. In una scatola con scritto “NON APRIRE”.

Ogni lettera era indirizzata a me. Alcune con adesivi, altre con cuori disegnati a mano.

Una diceva: Spero che ti piaccia ancora il burro d’arachidi. Lo mangiavi a cucchiaiate, direttamente dal barattolo.

Piansi leggendo quella frase. Non perché fosse triste, ma perché era vera. Lo faccio ancora.

Dopo il nostro terzo incontro, le dissi: “Voglio conoscerti. Non so come, ma voglio provarci.”

Sorrise così forte che sembrò illuminare tutto il locale.

Tre mesi dopo.

Il testamento originale fu riconosciuto in tribunale. Tutto rimase a mio nome. La mia avvocata zittì i “parenti contestatori” così in fretta che quasi mi sentii in colpa. Quasi.

Ma decisi comunque di fare qualcosa.

Donai 50.000 dollari al rifugio femminile che nonna sosteneva. A suo nome. Non perché mi sentissi in debito con lei, ma perché—nonostante tutto—so che ha fatto anche del bene.

Diedi altri 20.000 dollari a mia madre. Pianse quando le diedi l’assegno, cercò di rifiutarlo. Ma le dissi: “Non è carità. È un nuovo inizio.”

E la svolta più inaspettata?

Mio padre. Non chiese mai un centesimo. Nemmeno una volta. Venne con me in tribunale, si sedette in fondo alla sala. Dopo l’udienza, mi consegnò un piccolo album fotografico. Dentro, foto di me da neonato, con entrambi—lui e Anjali—che mi tenevano in braccio, mi nutrivano, sorridevano. Immagini che non avevo mai visto.

“Volevo che le avessi,” mi disse. “Per farti vedere che abbiamo provato. Anche se non sembrava.”

Stiamo ancora costruendo il nostro rapporto. Non è perfetto. Ma è qualcosa.

Ora, a quasi un anno di distanza, vivo ancora nella casa di nonna. Ho ridipinto le pareti. Buttato via i fiori finti impolverati. Ho trasformato la sua stanza da cucito in un piccolo studio d’arte.

Anjali mi viene a trovare ogni weekend. A volte cuciniamo insieme, soprattutto banana bread. Indossa ancora quella vecchia giacca di jeans. Mio padre ci raggiunge ogni tanto la domenica. Porta gli snack.

Add comment