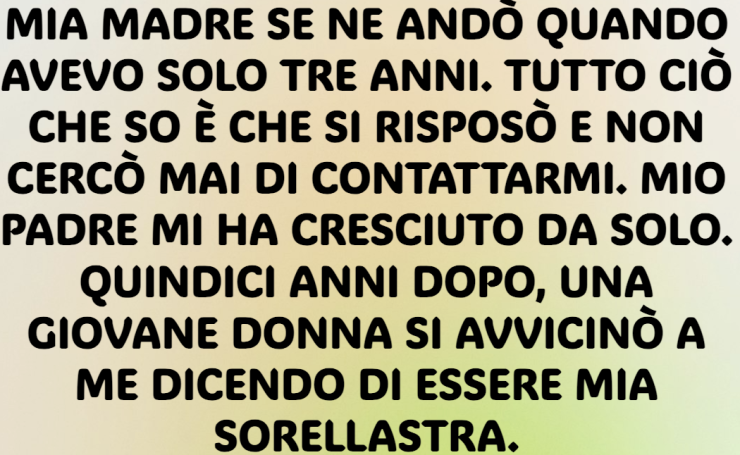

Mia madre se ne andò quando avevo tre anni. Tutto ciò che so è che si risposò e non cercò mai di contattarmi. Mio padre mi ha cresciuto da solo. Quindici anni dopo, una giovane donna si avvicinò a me dicendo di essere mia sorellastra. Poi aggiunse che era venuta anche mia madre, e la indicò. Mi paralizzai. Quella donna era mia madre—ma sembrava più una sconosciuta che stava prendendo in prestito il volto di qualcun altro.

Indossava un lungo cappotto bianco e un rossetto che non si abbinava alla sua carnagione. I capelli erano perfettamente ondulati, come se avesse passato ore a cercare di sembrare “naturale”. E stava semplicemente lì. Mani intrecciate. Occhi in attesa. Io non mi mossi. La gola chiusa, i palmi sudati.

La ragazza—mia sorellastra—mi diede una leggera spinta. “Si chiama Rina. È anche mia madre. Ti ha cercato.”

Sbattei le palpebre. Mi ha cercato? Da quando?

Papà era sempre stato onesto. A volte, brutalmente. Non ha mai parlato male di lei, ma ha sempre detto chiaramente—se n’era andata. Volontariamente. Nessun dramma in tribunale. Nessun affidamento forzato. Aveva semplicemente preparato una borsa una domenica mattina e non era più tornata. Lasciò un biglietto in cucina e un’impronta di rossetto sulla sua tazza preferita.

E ora, questa… scena. Lei, Rina, e io, in mezzo al reparto surgelati di un supermercato. Una madre che non vedevo da quindici anni che improvvisamente decide di “cercarmi”.

Parlò, alla fine. “Zavi… mi dispiace. Non sapevo come trovarti prima. Possiamo parlare?”

Il mio nome suonava estraneo nella sua bocca. Come se lo stesse leggendo da un elenco. Non risposi. Uscii semplicemente dal negozio.

Quella sera non piansi. Non urlai. Rimasi seduto sul portico con una bottiglia di aranciata, pensando a papà. Alle sere in cui cercava di farmi le trecce guardando tutorial su YouTube. Ai pranzi scolastici che si dimenticava di preparare. Al fatto che non ho mai, neanche per un secondo, dubitato che mi volesse bene, anche quando era stanco, al verde, e a pezzi.

Il mattino dopo, gli raccontai cos’era successo.

Rimase in silenzio per un minuto. Girò il caffè come se stesse ricordando qualcosa. Poi disse solo: “Non le devi niente. Ma se vuoi parlarle, io ti sostengo.”

Questo era papà. Mi dava sempre una scelta, anche quando non la volevo.

Ci misi una settimana a scrivere a Rina—la sorellastra. Mi aveva trovato su Instagram e mi seguiva da quel giorno. Il suo profilo era pieno di foto in spiaggia, tazze di caffè artistiche e immagini del loro cane, Mango. Sembrava… normale. Troppo normale per essere legata al caos del mio passato.

Ci accordammo per incontrarci in un parco. Terreno neutro.

Rina arrivò per prima. Era nervosa ma gentile. Mi porse un frullato come se fossimo vecchie amiche e mi chiese se stessi bene.

“Non sono arrabbiata con te,” dissi. “Non sei tu ad essere andata via.”

Annui e abbassò lo sguardo. “So di te da quando avevo dieci anni. Mamma mi disse che aveva un altro figlio. Disse che era complicato.”

Quella parola. Complicato. Quella che gli adulti usano per giustificare tutto ciò che non sanno spiegare senza sembrare orribili.

“Disse che se n’era andata perché non era felice. Che litigava molto con tuo padre. Ma… si è pentita di non essere tornata prima.”

Non risposi. In parte perché non ci credevo. In parte perché non volevo ammettere che una piccola parte di me voleva che fosse vero.

Poi Rina disse qualcosa che non mi aspettavo.

“È malata.”

Mi voltai verso di lei, il cuore saltò un battito. “Malata come?”

“Cancro al seno. Stadio tre. Ha iniziato la chemio il mese scorso.”

Mi mancò il respiro.

Rina aggiunse subito, “Non è venuta per farti sentire in colpa. Sperava di rimediare, sì—ma soprattutto voleva vederti, almeno una volta. Nel caso…”

Sapevo come finiva “nel caso”. Avevo visto abbastanza ospedali con mia zia per capire cosa significasse “stadio tre”.

Accettai di rivederla.

Questa volta, a casa loro.

Quando entrai nel loro appartamento, era stranamente ordinato. Come una stanza d’hotel fatta sembrare vissuta. Mia madre—la madre di Rina—era seduta su una poltrona, con una coperta sulle gambe e una sciarpa in testa.

Sembrava così piccola. Non come la ricordavo. Non che ricordassi molto. Ma ricordavo una figura alta. Il profumo. Questa versione di lei sembrava… fragile.

“Ciao, Zavi,” disse piano.

Mi sedetti sul bordo del divano, senza sapere dove mettere le mani. “Ciao.”

Silenzio. Poi tentò un sorriso.

“Sei identica a tuo padre.”

Fece male. In un modo strano. Non volevo che lo notasse. Non volevo che avesse qualcosa da dire sulla mia vita, sul mio volto, su niente.

Ma annuii.

“Ho pensato a te ogni giorno,” disse. “So che ora suona vuoto. Ma è vero.”

La fissai. “Allora perché non hai mai chiamato? Né scritto? Niente?”

Deglutì. Distolse lo sguardo.

“Mi vergognavo,” sussurrò. “Pensavo che stavi meglio senza di me. E poi il tempo è passato e mi sono convinta che fosse troppo tardi.”

“Era troppo tardi,” sbottai, senza riuscire a fermarmi. “Ma ora che sei malata, improvvisamente non è troppo tardi?”

Sussultò.

Rina stava per intervenire, ma alzai una mano. “No—va bene. Sono venuta. Volevo sentire.”

Mia madre mi guardò, gli occhi pieni di lacrime.

“Ero egoista,” disse. “Non ho scuse. Ero giovane e impaurita e ho fatto una scelta di cui mi pento ogni singolo giorno. Non devi perdonarmi. Volevo solo vedere la persona che sei diventata.”

Volevo odiarla. Davvero. Ma vederla piangere mi sembrava come colpire un cane randagio. Inutile e crudele.

Così rimasi. Un’altra ora.

Le parlai della scuola. Del mio lavoro nel negozio di dischi. Le parlai di papà. Lei sorrideva e annuiva, ma capivo che ogni parola su di lui le stringeva il petto.

“È un uomo buono,” disse. “Sei stata fortunata.”

“Fortunata?” chiesi. “Si è ritrovato a crescere una bambina da solo perché tu ‘non eri felice’. E non ha mai parlato male di te. Non puoi chiamarlo ‘buono’ come se fossi tu a giudicare.”

Mi pentii di quelle parole appena uscirono. Ma lei annuì di nuovo. Quasi come se fosse d’accordo.

Poi me ne andai. Non promisi di tornare.

Nei mesi successivi, io e Rina ci scrivemmo. Non di continuo. Ma abbastanza.

Un pomeriggio, mi chiese se potevo portare il cane dal veterinario. Aveva lezione e sua madre non poteva guidare dopo la chemio.

Accettai. Anche perché Mango sembrava un cuscino vivente e mi piacque subito.

Diventò un’abitudine. Piccoli favori. Visite rapide. Le portavo la zuppa. Portavo a spasso Mango. Una volta montai una mensola e lei restò sul divano a guardarmi come se stessi facendo magie.

Un giorno disse, “Ho conservato una delle tue copertine da neonato.”

La tirò fuori da un cassetto. Era gialla e sfilacciata ai bordi. Non la ricordavo—ma le mie mani tremavano nel toccarla.

La corazza emotiva iniziava a creparsi, un po’ alla volta.

Una sera, dopo una passeggiata con Mango, le chiesi, “Perché hai sposato quell’uomo? Quello dopo papà.”

Ci mise un po’ a rispondere.

“Perché mi faceva sentire scelta,” disse. “Tuo padre mi amava, ma io non amavo me stessa. Pensavo che andarmene avrebbe sistemato tutto. Non fu così.”

Non chiesi altro. Ma quella notte, qualcosa cambiò.

Iniziai a presentarmi più spesso.

Quando i suoi capelli iniziarono a cadere davvero, l’aiutai a rasarli del tutto. Rina non smetteva di piangere. Nemmeno io.

In quel piccolo bagno, le tenemmo la mano mentre si guardava allo specchio e sussurrava, “Me lo merito.”

Guardai il suo riflesso. “No. Non te lo meriti.”

Era la prima volta che lo pensavo davvero.

Passarono i mesi. Peggiorò prima di migliorare. Ma migliorò. Lentamente.

Tornò a mangiare. Il suo sorriso tornò a pezzi.

Non parlammo mai a fondo della mia infanzia. Ma non fece mai finta che non fosse accaduta.

Una volta mi disse, “Non ti chiedo un rapporto. Voglio solo essere qualcuno che non ti penti di conoscere.”

Quella frase mi rimase dentro.

Perché anche se mi aveva lasciata, mi aveva dato Rina.

E Rina? Divenne la mia migliore amica. Mia sorella, davvero.

La svolta arrivò dopo.

Quando mia madre fu dichiarata in remissione, organizzò una cena. Solo io, Rina, il suo compagno—che si rivelò molto più decente del previsto—e qualche vicino.

Durante la cena, si alzò con un bicchiere di succo frizzante e disse, “Vorrei fare un brindisi. Alle mie figlie. E all’uomo che ne ha cresciuta una senza di me.”

Sollevò il bicchiere più in alto.

“A Bassem.”

Il nome di papà.

Non sapevo nemmeno che lo ricordasse.

Poi mi guardò. “Vorrei ringraziarlo di persona. Se lui fosse d’accordo.”

Non sapevo cosa dire. Così le dissi che avrei chiesto.

Con mia sorpresa, quando lo raccontai a papà, non esitò.

“Invitala,” disse. “Se è sincera, l’ascolterò.”

E così fu. Una settimana dopo, si sedettero ai lati opposti del nostro vecchio tavolo da cucina. Lo stesso su cui lei aveva lasciato quel biglietto sedici anni prima.

Feci il tè. Poi li lasciai soli.

Passò un’ora. Poi un’altra.

Alla fine, mamma uscì, con gli occhi rossi. Mi abbracciò forte e sussurrò, “Sei stata cresciuta da una persona migliore di me.”

Non la contraddissi.

Ma quel giorno, la perdonai.

Non perché se lo fosse guadagnato. Ma perché non volevo più portare il peso dei suoi errori.

Rimase nella nostra vita, con delicatezza. Con rispetto. Non invase mai. Chiedeva sempre prima di presentarsi.

Venne alla mia laurea. Fece il tifo come una pazza.

Si fece una foto con papà. Noi tre, abbracciati.

Non era perfetto. Ma era sincero.

In tutto questo, ho imparato una cosa:

Le persone sbagliano. A volte in modi che sembrano imperdonabili. Ma il tempo, la sincerità e l’umiltà possono smussare anche le ferite più profonde.

Non devi dimenticare. Né fidarti di nuovo del tutto.

Ma se qualcuno si presenta spezzato e onesto—a volte, la cosa più gentile che puoi fare è lasciarlo provare.

Add comment