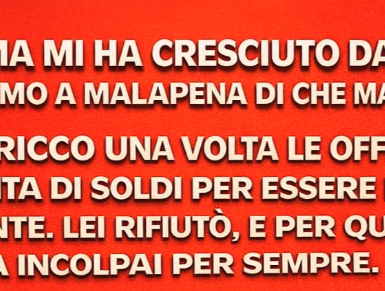

Ho cresciuto Marcus per quattordici anni — da quando aveva solo quattro anni e dormiva ancora abbracciato al suo dinosauro di peluche.

Sua madre non c’era, così tutto ricadde su di me.

Ero io a preparargli la colazione e il pranzo, a infilargli nei panini quei bigliettini pieni di incoraggiamento perché a scuola si agitava facilmente.

Ero io alle riunioni con gli insegnanti, sulle tribune infangate delle partite di calcio del sabato, al fianco del sedile mentre imparava a fare manovra, o accanto al suo letto la notte in cui gli si spezzò il cuore per la sua prima delusione d’amore.

Anche dopo il divorzio da suo padre, tre anni fa, non sono sparita.

Ogni giovedì cenavamo insieme.

Mi scriveva per chiedere consigli su università, voti, sogni, paure.

Credevo davvero che tra noi nulla fosse cambiato — solo i cognomi non coincidevano più.

Il mese scorso c’è stata la sua cerimonia di diploma.

Quando il preside invitò gli studenti a ringraziare chi li aveva sostenuti fino a quel momento, Marcus si alzò sorridendo, pieno d’orgoglio.

Disse:

“Voglio ringraziare i miei genitori — mio padre e la moglie di mio padre.”

La folla applaudì.

Suo padre sorrideva raggiante.

La matrigna si asciugava gli occhi commossa.

Io aspettai.

Un secondo. Due. Tre.

Nulla.

Si sedette.

E dentro di me qualcosa si ruppe in silenzio.

Le famiglie si affollarono per scattare foto.

Mi ripetevo di restare composta, di sorridere, di fingere che non facesse male.

Ma quando lo vidi posare accanto a suo padre e alla sua nuova moglie, abbracciandoli e ringraziandoli ancora, non riuscii più a tacere.

Mi avvicinai.

La folla si zittì.

Con voce ferma — più di quanto mi aspettassi — dissi soltanto:

“Marcus, sono davvero fiera di te.

Voglio solo che tu sappia che, anche se tu non lo ricordi, io sì.”

Poi mi voltai e me ne andai, prima che qualcuno potesse rispondere.

Il telefono cominciò a vibrare senza sosta.

Suo padre mi accusò di averlo umiliato davanti a tutti.

La sua matrigna mi chiamò gelosa e acida.

E Marcus…

Marcus mi scrisse un messaggio:

“Hai rovinato il mio giorno speciale.

Non sei la mia vera madre, quindi non aspettarti riconoscimenti.”

Quelle parole mi hanno trafitto più di qualsiasi urlo.

Mi sento svuotata.

Mi chiedo se ho esagerato, o se dopo anni di silenziosa cancellazione ho solo smesso di sopportare.

Perché la verità è che l’ho amato come un figlio mio.

L’ho cresciuto, confortato, curato — senza mai chiedere nulla in cambio, se non di restare parte della sua vita.

E adesso, dopo quattordici anni, mi trovo a piangere un lutto che non ha funerale:

quello di un figlio che è ancora vivo, ma che non mi riconosce più.

So che è giovane.

Che il mondo, a diciott’anni, è pieno di emozioni nuove, di ruoli confusi, di influenze esterne.

Forse un giorno capirà quanto amore invisibile gli è stato dato — quello che non compare nei discorsi, né nelle foto, ma che tiene insieme le giornate, che riempie i silenzi, che cresce senza clamore.

Forse un giorno mi cercherà.

Forse no.

Ma io so chi sono stata per lui.

E niente, nemmeno il suo silenzio, potrà cancellarlo.

Perché una madre — anche quando non lo è per sangue — resta tale nel modo più vero:

nell’amore che ha dato senza essere nominata.

Add comment