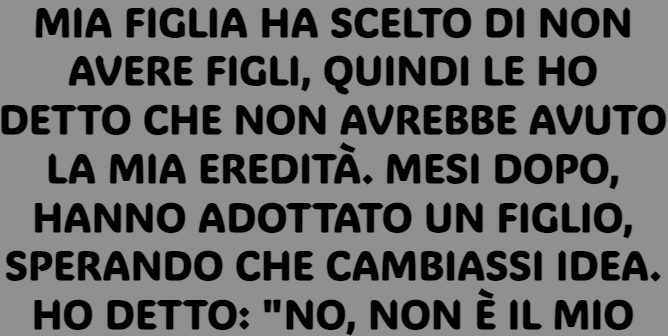

«Mia figlia ha scelto di non avere figli, così le ho detto che non avrebbe ereditato nulla. Mesi dopo hanno adottato un bambino, sperando di farmi cambiare idea.

Ho risposto: “No, non è del mio sangue!”

Lei ha sorriso e se n’è andata.

La settimana scorsa mi si sono gelato le vene quando mi ha dato una lettera. Diceva—»

Lasciate che torni indietro.

Mi chiamo Daniela, 67 anni, ex infermiera in pensione, nata e cresciuta in Florida. Ho lavorato le dita a sangue per tutto ciò che ho – modesta casa sul lago, piccolo conto investimenti, Honda malandata che va ancora avanti a preghiere. Sono stata educata a credere in famiglia, lignaggi, duro lavoro, lealtà.

Mia figlia Serena, sempre autonoma. Fieremente indipendente, lettrice, riservata. Mentre altre ragazze parlavano di nozze e bambini, lei costruiva robot in garage. Mi preoccupavo. Lo faccio ancora, se sono sincera.

Quando ha sposato Enrico, uomo dolce e tranquillo dal Cile che lavora in informatica, mi sono tranquillizzata. Lui la ancorava. Ma sono passati cinque anni, poi sette, senza figli.

«Pensate di metter su famiglia?» ho chiesto a cena del Ringraziamento un anno.

Serena si è asciugata le mani sul canovaccio e ha detto netto: «Non vogliamo figli, mamma».

Mi ha colpito come uno schiaffo. «Intendi non ancora, vero?»

«No» ha replicato, tono piatto. «Non ci interessa. Non fa per noi».

Non ho urlato o pianto – non sono teatrale. Ma ho detto: «Allora non aspettatevi eredità. Non lascio tutto ciò che ho guadagnato a una coppia che spegne la nostra linea familiare».

Non ha fiatato. Ha continuato a tagliare il tacchino come se le avessi detto che mancava il sale.

Non ci siamo parlate molto dopo. Feste andate e venute. Mandava biglietti. Io rispondevo con ringraziamenti formali. Secchi come cracker senza sale.

Poi l’anno scorso, dal nulla, una foto per posta. Bimbo paffuto, occhioni neri e riccioli, con un camioncino giocattolo. Niente biglietto. Solo il nome: Matteo.

L’ho chiamata. «Cos’è questo?»

«L’abbiamo adottato» ha detto, calma. «Ha sei anni. Proveniva dall’affido».

Ho riso. «Ora pensi di rientrare nel testamento?»

«Certo che no» ha risposto. «Non l’abbiamo fatto per te».

E poi – ciò che mi ha bruciata – ha aggiunto: «Ma forse crescerai un giorno».

Basta. Le ho detto: «Non è del mio sangue. Non conosco quel bambino. Non pretendere che faccia la nonna».

«Non lo pretendo» ha replicato.

E ha riattaccato.

Tempo passato. Quasi un anno. Poche notizie. Hanno smesso di mandare foto. Io fingevo indifferenza. Ma a notte fonda mi chiedevo come sorridesse Matteo. Se gli piacesse il burro di arachidi. Se chiedeva di me.

Poi la settimana scorsa Serena si è presentata sul portico con una busta piccola, viso impassibile.

«Non resto» ha detto. «Ma leggi questo».

Prima che versassi caffè, mi ha dato la lettera ed è tornata all’auto.

Era di Matteo.

«Ciao Daniela» iniziava a matita tremolante, «sono Matteo. So che non vuoi vedermi. Va bene. Mamma dice che a volte i grandi sono tristi e dicono cose cattive. Penso che tu sia triste anche tu».

Ho sbattuto le palpebre veloce. Ho continuato.

«Comunque volevo dirti che ho preso una stella d’oro per aver aiutato un bimbo più piccolo spaventato a scuola. E ho piantato un fagiolo ed è cresciuto. Mamma dice che forse sono giardiniere come te. Spero tu stia bene. Matteo».

In fondo un disegno. Sole storto, bimbo riccioli con vaso fiori.

Ho posato la lettera e fissato le mani a lungo.

Non vado fiera di ciò che ho fatto. Ma non posso fingere d’essere stata un mostro volontario. Cresci con certe convinzioni, specie nella mia generazione, e si induriscono dentro. «Famiglia è sangue». «Eredità resta in famiglia». «Estranei non sono parenti».

Quella notte sono rimasta fuori con un bicchiere di vino e ho pianto. Non singhiozzi fini. Singulti bagnati. Perché Matteo aveva fatto ciò che io no – aveva visto oltre il rifiuto. Aveva teso la mano comunque.

Il giorno dopo mi sono presentata a casa loro senza avviso. Quartiere silenzioso. Bici bambine sul marciapiede. Cuore in gola.

Serena ha aperto, e per la prima volta dopo anni i suoi occhi si sono addolciti.

«Ho letto la lettera» ho detto.

Ha annuito.

«Posso conoscerlo?» ho chiesto.

Non ha detto sì. Ma si è fatta da parte.

Matteo sedeva a gambe incrociate sul pavimento, disegnava. Alzando lo sguardo ha sorriso così facile che quasi mi sono inginocchiata.

«Sei Daniela!» ha esclamato.

«Sono io» ho risposto, strozzata. «E… puoi chiamarmi nonna. Se vuoi».

Ha annuito come per l’ora della merenda. Poi ha alzato il disegno. «Un fiore per te».

Abbiamo passato il pomeriggio in giardino. Sapeva più di fagioli del previsto. Domande infinite – perché i vermi son buoni, quanto profondo per i pomodori, se i girasoli amano la musica.

Faticavo a star dietro.

Da allora visito ogni domenica. Cuociamo, piantiamo erbe, passeggiamo. Ha iniziato a chiamarmi «Nonna Daniela». Mi sciolgo ogni volta.

Serena vigilava attenta all’inizio. Capivo la diffidenza. Non la biasimo. Ma ero lì. Ogni settimana. Niente condizioni. Niente freddezza.

Un pomeriggio, mesi dopo, dipingevamo sassi per giardino. Matteo ne ha preso uno ovale liscio, blu vivo: «Questo quando muori».

Quasi lascio cadere il pennello. «Cosa?»

Ha scrollato le spalle. «A scuola han detto che si muore, ma facciamo sassi memoria. Voglio dartene uno prima».

Ho riso, lacrimato un po’. «La cosa più bella che mi han detto sulla mia morte».

Ha sorriso, sapendo quanto fosse strano e perfetto.

Un anno così. Io, nonna. Davvero. Tengo sue foto scuola sul frigo. Mi chiamo «la sua persona» in farmacia per sciroppo tosse. Non curo sguardi obliqui.

Poi un giorno Serena ha chiesto di parlare soli.

Sul portico mentre Matteo dormiva.

«Sei cambiata» ha detto piano.

«Avevo torto» ho replicato. «Completamente torto».

«Lo so» ha risposto.

Ha tirato fuori una cartelletta.

«Non volevo i tuoi soldi. Ma devi sapere qualcosa. Matteo è biologicamente tuo».

Ho sbattuto le palpebre. «Cosa?»

Ha inspirato. «Figlio di Marisa».

«Chi—»

«Cugina seconda di papà. Non l’hai mai conosciuta. Morta in incidente tre anni fa. Matteo è andato in affido».

Non respiravo.

«Non l’abbiamo pianificato» ha continuato. «Ma l’agenzia ci ha mostrato il fascicolo, Enrico ha riconosciuto il cognome. Abbiamo indagato. Il legame era vero».

Testa che gira. Ricordavo vagamente Marisa – foto Natale anni fa. Giovane, forse 18.

«Non lo sapevo—» ho iniziato.

«Lo so» ha detto. «Per questo non te l’abbiamo detto. Non volevamo fosse per sangue. Ma ora che hai costruito qualcosa con lui… dovevi saperlo».

Silenzio. Non solo perché Matteo era davvero mio sangue. Ma perché non doveva importare.

L’amavo prima di saperlo.

Dopo ho aggiornato il testamento. Non per colpa. Ma perché aveva senso.

Casa a Serena ed Enrico. Risparmi per università e futuro Matteo.

Ma il vero dono non è ciò che lascio. È ciò che quasi perdevo.

Si parla di eredità come nome su lapide o cifra su carta.

Ma talora eredità è disegno storto con sole occhiali. Bimbo che ti chiama «Nonna» anche se non lo meriti. Piantare fagiolo e vederlo crescere, non per DNA, ma perché sei arrivato.

Ci fissiamo su come famiglia dovrebbe essere, perdiamo chi è davanti.

Ecco cosa ho imparato, semplice: sangue è fatto. Amore è scelta. E se sei fortunato, amore ti sceglie indietro.

Add comment