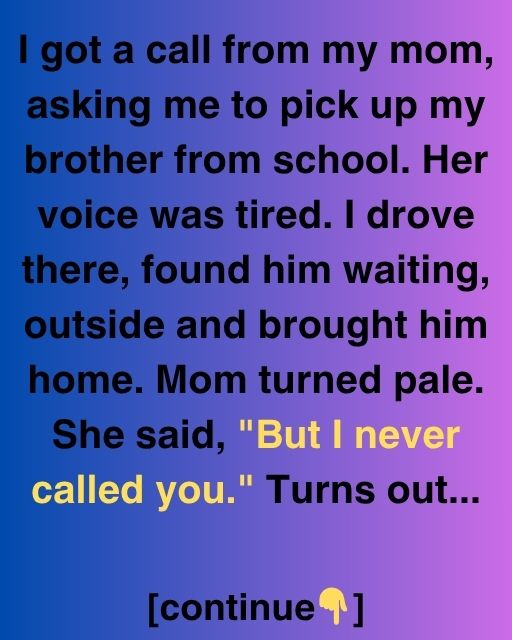

Ricevetti una chiamata da mia madre: mi chiedeva di andare a prendere mio fratello a scuola. La sua voce era stanca. Così andai, lo trovai ad aspettare fuori e lo riportai a casa. Appena ci vide entrare, mamma impallidì.

Disse: «Ma io non ti ho mai chiamato.»

In effetti, non era stata lei a chiamarmi. Il suo telefono era nel cassetto della cucina, esattamente dove l’aveva lasciato quella mattina prima di andare al lavoro part-time al centro comunitario. Presi il mio cellulare e le mostrai il registro chiamate: ore 8:17, “Mamma”, conversazione di due minuti.

Lei lo fissò, confusa e scossa. «Non capisco,» sussurrò. «Stavo distribuendo pacchi alimentari. Non ho nemmeno toccato il telefono oggi.»

Mi voltai verso mio fratello, Felix, seduto sul tappeto del salotto, a gambe incrociate, mentre staccava l’etichetta dalla sua cartellina di matematica. Sembrava tranquillo. Normale. Come se nulla di strano fosse accaduto. Ma qualcosa non quadrava.

Felix di solito era chiacchierone. Raccontava tutto: com’era andata la giornata, chi era stato rimproverato, cosa aveva mangiato. Ma in quel momento: silenzio. Solo l’etichetta.

«Ehi, campione,» dissi con tono rilassato, «com’è andata a scuola?»

Alzò lo sguardo e disse: «Tutto bene.»

La voce era piatta. Non scortese, solo… vuota.

Quella notte non riuscii a dormire. Continuavo a ripensare alla telefonata. Riascoltavo mentalmente la conversazione. Era la voce di mamma, sì… ma c’era uno strano fruscio in sottofondo. Lì per lì non ci avevo fatto caso.

Mi alzai, andai in cucina, controllai di nuovo il registro chiamate. Stesso numero, stesso orario. Provai a richiamare. Squillò una volta e partì la segreteria. Ma non era la voce di mia madre. Era una voce robotica maschile: «Il numero che hai chiamato non è attivo.»

Il cuore mi batteva forte. Capii che c’era qualcosa che non andava.

La mattina dopo, decisi di fare qualche domanda a Felix. Era già vestito, seduto a tavola, e mangiava cereali secchi dalla scatola. Mai fatto prima. Lui preferiva il pane tostato col burro e il miele.

«Ehi,» dissi. «Tutto ok?»

Annui senza guardarmi.

«Cosa avete fatto in classe ieri?»

Scrollò le spalle. «Matematica. Lettura. Le solite cose.»

«Chi è la tua maestra?»

Alzò lo sguardo e inclinò la testa, come per ricordare. «Uh… la signora Carter.»

Mi bloccai. La signora Carter era andata in pensione a giugno. Il suo nuovo insegnante era il signor Dale. Lo sapevo: avevo etichettato io i suoi quaderni a inizio anno.

«Ne sei sicuro?» chiesi.

«È quello che ha detto lei.»

Non ribattei. Presi le chiavi della macchina e dissi a mamma che sarei tornato subito. Guidai fino a scuola.

Il signor Dale era in aula, stava correggendo compiti e bevendo caffè. Quando spiegai la situazione, sembrò sinceramente preoccupato.

«Felix ieri è stato segnato assente,» disse. «Pensavo fosse malato.»

Mi si gelò il sangue. «L’ho trovato fuori da scuola, dove si fermano gli scuolabus.»

Lui aggrottò la fronte. «È impossibile. Nessuno l’ha visto. E la segreteria non ha registrato alcuna uscita.»

Quando tornai in macchina, tremavo. Chiamai mamma dal parcheggio e le dissi di tenere Felix in casa, qualsiasi cosa succedesse. Non spiegai. Dissi solo: «Ti prego, fidati di me.»

Quella notte lo tenni d’occhio. Mangió a malapena. Non chiese di guardare la TV. Continuava a fissare la finestra che dava sul giardino. Verso le dieci, lo sorpresi mentre cercava di uscire dalla porta sul retro.

«Ehi!» urlai, facendolo sobbalzare. «Dove vai?»

Sembrava sorpreso, come se l’avessi beccato a fare qualcosa di segreto. «Solo fuori.»

«Alle dieci di sera? Scalzo?»

Guardò i piedi nudi, poi me. «Devo tornare.»

«Tornare dove?»

Non rispose.

Lo riportai dentro e chiusi a chiave. Ci sedemmo sul divano. Lo guardai negli occhi. «Felix, che sta succedendo?»

Morse il labbro, si guardò intorno, poi si avvicinò e sussurrò: «Non ero io.»

«Cosa intendi?»

«Il ragazzo che hai portato a casa ieri… non ero io. Gli somigliavo. Ma io ero ancora a scuola. L’ho visto mentre ti salutava dal marciapiede. Ho provato a urlare, ma nessuno mi sentiva.»

Sentii lo stomaco chiudersi. «E dove eri tu?»

«Nel vecchio capanno vicino al campo da football,» disse. «Qualcuno mi ha preso. Qualcuno che mi somigliava.»

Quel capanno era chiuso da anni. Non pensavo nemmeno che ci andassero più i bambini. Non sapevo più cosa pensare.

«Sono riuscito a scappare solo perché si è distratto,» continuò. «Ha sentito la tua macchina, ha guardato verso il cancello. Io sono scappato tra i cespugli. Poi si è allontanato… come se fosse te.»

Sgranai gli occhi. «Come sarebbe?»

«Ha iniziato a camminare come fai tu. Aveva le tue chiavi in mano. Poi si è girato, mi ha sorriso. Ma il sorriso era sbagliato.»

Respirai a fondo. «E dove sei stato tutta la notte?»

«Ti ho seguito fino a casa. Ho guardato dai boschi. Ho aspettato che si addormentasse nel mio letto, poi sono entrato dalla finestra della lavanderia. Da allora sto in soffitta.»

Tremavo. Non sapevo cosa mi spaventasse di più: il fatto che qualcuno avesse preso il suo posto… o che mio fratello fosse stato nascosto sopra di noi tutta la notte.

Guardai verso il corridoio, verso la sua stanza. Dissi al ragazzo davanti a me: «Stai qui.»

Camminai piano, il cuore in gola. Aprii la porta della sua stanza.

Il letto era vuoto.

Coperte perfettamente sistemate, e l’orsetto preferito di Felix sul cuscino.

Tornai in soggiorno. Felix era sparito.

La porta d’ingresso era socchiusa. Corsi fuori, scalzo, urlando il suo nome. Lo vidi correre verso il bosco dietro casa. Lo rincorsi.

Lo trovai rannicchiato dietro una quercia, vicino al ruscello. «È ancora qui,» sussurrò.

«Chi?»

«L’altro me.»

Poi lo sentii. Foglie che si calpestavano. Una figura in lontananza, che camminava lentamente. Non ne vedevo il volto, ma aveva la stessa statura di Felix. Il cuore mi martellava nelle orecchie.

Stava canticchiando. Una melodia strana, bassa. Mai sentita prima.

Presi la mano di Felix e sussurrai: «Corri.»

Corremmo per quello che sembrò un’eternità. Tornammo a casa. Chiusi a chiave ogni finestra, ogni porta. Tirai le tende.

Non dormimmo per tutta la notte.

La mattina dopo raccontai tutto a mamma. In un primo momento non ci credette. Ma quando le mostrai la stanza vuota, le due ciotole nel lavandino… cominciò a crederci.

Portammo Felix da nostra zia Vera, tre paesi più in là. Un posto sicuro. Senza boschi, senza capanni. Niente che potesse osservarlo.

Nei giorni successivi, iniziai a cercare informazioni nella storia locale. Trovai racconti—leggende—sui changeling. Spiriti che prendevano il posto dei bambini. Li imitavano in tutto. Ma c’era sempre qualcosa di… sbagliato.

A volte, la gente se ne accorgeva in tempo. A volte, no.

Una sera andai alla scuola, al tramonto. Raggiunsi il vecchio capanno.

La porta era socchiusa.

Dentro, odore di terra umida e ruggine. In un angolo trovai uno zaino. Il nome di Felix scritto sopra. C’era anche un foglio, scarabocchiato dietro a un compito di matematica.

Diceva: “Se non esco, non portarlo a casa.”

Rimasi lì per un tempo indefinito.

Poi sentii quel canticchiare.

Veniva da dietro il capanno.

Non aspettai. Corsi.

Non mi voltai.

Dopo quella notte, tutto tacque. Niente più chiamate strane. Nessun sosia. Mamma cambiò numero. Cancellai il registro chiamate dal mio cellulare.

Non so cosa portai a casa quel giorno.

Ma so cosa lasciai indietro.

Non ne parlammo più, non davvero. Felix rimase da zia Vera per mesi. Tornò a sorridere. A parlare come prima. E quando tornò a casa, non lo persi mai più di vista.

Anni dopo, al college, ricevetti una chiamata da un numero sconosciuto.

Era la voce di un bambino.

Disse: «Mi hai lasciato al buio.»

Riagganciai subito.

E cambiai numero anche io.

Credetti di fare la cosa giusta. Ma a volte, cercare di rimediare a qualcosa che non si comprende… può portare un pericolo ancora più grande.

Non so cosa fosse quella cosa. Ma so questo: fidati sempre del tuo istinto. Se qualcosa ti sembra sbagliato, probabilmente lo è.

E a volte, la cosa più spaventosa…

non è ciò che viene portato via.

È ciò che ritorna al suo posto.

Add comment