Avevo dieci anni. Ero a fare compere con mia madre quando, all’improvviso, si accasciò quasi del tutto a terra. Alcune persone e io la aiutammo a sedersi su una panchina vicina. Dopo qualche secondo, si voltò verso di me e disse:

“Tuo padre… non doveva saperlo.”

Quella frase fu come un pezzo di puzzle caduto dal cielo.

A dieci anni, non capii cosa volesse dire, ma qualcosa nei suoi occhi—panico puro—si incastrò nella mia memoria come una scheggia. Il colore le scomparve dal volto, e quel momento fu presto inghiottito da un’ondata di rassicurazioni da adulti: “Solo un calo di zuccheri,” “Abbiamo camminato troppo,” “Sto bene, amore.”

Quel giorno tornammo a casa in silenzio. Lei mi preparò i miei noodles istantanei preferiti, come se nulla fosse accaduto.

Ma io cominciai a osservarla più da vicino: come le mani le tremassero mentre pagava le bollette, come si zittisse al telefono e si voltasse se entravo nella stanza.

Con il passare degli anni, non la pressai.

Credo che una parte di me pensasse che qualunque fosse il segreto, prima o poi sarebbe venuto fuori.

Ma non successe. Per anni.

Avanti veloce fino all’ultimo anno delle superiori. Avevo diciassette anni, in pieno vortice tra domande per il college, drammi con gli amici e gare di atletica.

Mia madre, Safiya, era sempre stata il mio pilastro—solida, forte, un po’ severa ma mai opprimente.

Mio padre, Marcel, era più silenzioso, sempre nel suo garage a trafficare con vecchie radio e dispositivi vintage.

Sembravano l’opposto l’uno dell’altra, ma pensavo fosse proprio quello a renderli un equilibrio.

Non mi era mai venuto in mente di mettere in discussione la loro storia.

Fino alla settimana del mio diciottesimo compleanno.

Arrivò una lettera per posta, indirizzata a me. Nessun mittente. Dentro c’era solo un biglietto:

“Chiedile del 1997. Capirà.”

All’inizio pensai fosse uno scherzo. Magari una stupidata di Arjun, il mio amico.

Ma la calligrafia—ordinata, un po’ all’antica—mi diede la stessa sensazione gelida di quel giorno a dieci anni.

La fissai a lungo.

Quella sera, dopo cena, chiesi:

“Mamma, cosa è successo nel 1997?”

Si bloccò. Letteralmente a metà sorso di tè, la mano ferma in aria.

“Dove l’hai sentito?” chiese. La voce era calma, ma le vidi la gola stringersi.

Le mostrai il biglietto. Le dita si chiusero intorno alla carta così forte che le nocche divennero bianche.

Non disse nulla per molto tempo.

Poi sussurrò:

“Era un’altra vita.”

Quella notte restammo svegli fino a tardi.

Mi raccontò cose per cui non ero pronta.

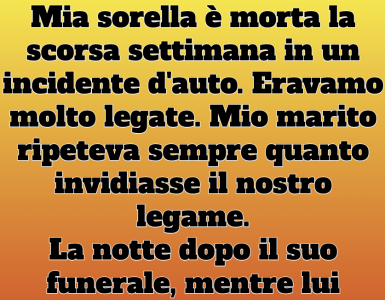

Mi disse che Marcel non era il mio padre biologico.

Che nel 1997 era fidanzata con un altro uomo: Devash. Il suo primo amore. Un uomo che i suoi genitori non approvavano. Si lasciarono, ma non prima che lei rimanesse incinta.

“Lui non lo sapeva,” disse piano. “Non volevo che lo sapesse.”

Rimasi in silenzio. La fissai soltanto.

“E papà—Marcel—lo sapeva?”

Lei annuì.

“Lo sapeva. Ha scelto comunque di crescerla. Ti ha amata fin dal primo giorno.”

Stavo cercando di elaborare tutto. La mia vita intera sembrava essersi spostata di lato.

Pensai a ogni progetto scolastico che papà mi aveva aiutato a costruire, a ogni partita di calcio all’alba in cui mi aveva accompagnata, a ogni gara di atletica dove stava sotto la pioggia a tifare come un pazzo.

Quella notte dormii pochissimo.

La mattina dopo trovai papà in garage, armeggiava con un vecchio lettore a cassette.

Mi fermai sulla soglia a guardarlo. Alzò lo sguardo e sorrise. “Tutto bene?”

Alzai la lettera. La vide e annuì.

“Immagino che tua madre ti abbia detto tutto.”

Non sapevo cosa dire.

Allora chiesi: “Perché l’hai fatto? Perché crescere il figlio di un altro?”

Rise piano, con dolcezza.

“Perché non sei mai stata il figlio di qualcun altro. Sei stata nostra dal primo istante. Non è il sangue a fare una famiglia. È la scelta.”

Quella frase mi rimase addosso.

Ma ecco il colpo di scena.

Una settimana dopo quella conversazione, arrivò un’altra lettera. Stavolta da Devash.

Diceva che aveva scoperto della mia esistenza solo di recente. Che qualcuno del vecchio giro di amici di mia madre glielo aveva detto.

Non era arrabbiato—solo… curioso.

Voleva incontrarmi.

Ero divisa. Non sapevo se gli dovevo qualcosa. Ma ero curiosa anch’io.

Lo dissi ai miei genitori.

Mamma restò in silenzio.

Papà disse solo: “Qualunque cosa tu scelga, noi saremo qui.”

Così lo incontrai.

Un bar, terreno neutro.

Entrò con un sorriso timido, una copia del giornale in mano, come se non sapesse bene come comportarsi.

Devash non era come me lo aspettavo.

Gentile, pacato, con occhi che erano esattamente i miei.

La somiglianza mi colpì come un treno.

Parlammo per un’ora. Di libri. Musica. Scuola.

Mi disse che non voleva prendere il posto di nessuno. Voleva solo conoscermi, se ero d’accordo.

Gli risposi: “Forse.”

Nei mesi successivi restammo in contatto. Con cautela.

Non l’ho mai chiamato “papà” e lui non me lo ha mai chiesto.

Mi mandava messaggi per il compleanno, mi chiedeva dei corsi universitari, una volta mi spedì una copia di un romanzo che aveva amato da ragazzo.

Intanto, il legame con Marcel si fece ancora più forte.

Non tremò mai.

Non mostrò mai gelosia né risentimento.

Mi ha insegnato cosa significa amare davvero. Non a parole, ma con i fatti.

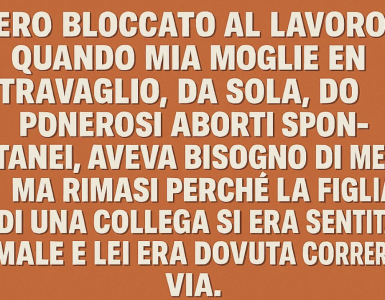

Poi, come spesso accade, la vita decise di stravolgerci di nuovo.

La salute di mia madre iniziò a peggiorare l’estate successiva al mio primo anno di università.

Prima era solo stanchezza. Poi problemi di equilibrio.

Le diagnosticarono il Parkinson ad esordio precoce.

Cercava di minimizzare, ma io vedevo la paura nei suoi occhi.

I tremori peggioravano.

La voce rallentava.

Marcel divenne il suo caregiver—gentile, paziente, sempre pronto a ricordarle quanto fosse amata.

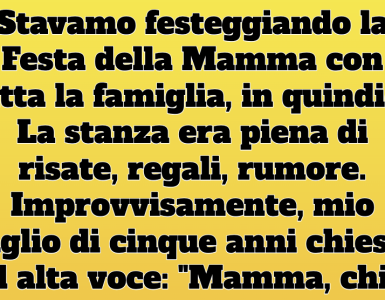

Una sera, tornai a casa e la trovai in salotto a guardare vecchi album di foto.

“Non l’ho mai ringraziato davvero,” disse.

“Chi?” chiesi.

“Tuo padre. Marcel. Non l’ho mai ringraziato davvero per essere intervenuto come ha fatto. Mi sono solo comportata come se fosse dovuto. Ma non lo era. E lui non ha mai chiesto nulla in cambio.”

Mi sedetti accanto a lei. Sfogliammo le foto.

Io da neonata sulle sue ginocchia.

Io bambina addormentata sul suo petto.

Io adolescente che mostrava il foglio rosa, mentre lui sorrideva come se avesse vinto alla lotteria.

“Hai ancora tempo,” le dissi.

E lo ebbe.

Nei mesi successivi, glielo disse ogni giorno.

In piccoli gesti e in grandi parole.

La vidi sciogliersi con lui, finalmente abbandonarsi a quell’amore che c’era sempre stato.

E poi arrivò una sorpresa karmica.

Devash venne a trovarci un fine settimana, quando mamma stava peggiorando.

Si fermò accanto a lei. In silenzio. Con rispetto.

Lei lo guardò, con le lacrime agli occhi.

“Ho sbagliato,” disse. “Avrei dovuto dirtelo. Ma avevo paura. E sono stata egoista. E Marcel… ci ha salvati entrambi.”

Devash le prese la mano.

“Eravamo giovani. Tutti. Poi.”

Poi si voltò verso Marcel e disse:

“Grazie. Per tutto.”

Niente drammi.

Nessuna lite.

Solo tre adulti finalmente pronti a lasciare andare vent’anni di dolore.

E io, in piedi accanto a loro, realizzai quanto fossi fortunata.

Non perché tutto fosse perfetto—ma perché, in qualche modo, l’amore aveva vinto lo stesso.

Mamma se ne è andata tre anni dopo.

Nel sonno. Serenamente. Con Marcel che le stringeva la mano.

Al funerale, Devash piangeva in silenzio in fondo alla sala.

Marcel era in prima fila, a leggere l’elogio funebre.

E io stavo nel mezzo.

Non più divisa tra due padri, ma sostenuta da entrambi.

Oggi ho 26 anni. Sono sposata. Sto costruendo la mia famiglia.

E quando qualcuno mi chiede come sono diventata quella che sono, rispondo così:

Ho avuto una madre che ha commesso errori, ma non ha mai smesso di amare.

Ho avuto un padre che non era di sangue, ma che c’era ogni singolo giorno.

E ho avuto un altro uomo, lontano, che mi ha offerto la sua gentilezza senza pretendere nulla.

La famiglia non è semplice. È disordinata. Ma quella che ti sceglie?

È rara.

Ed è tutto ciò che conta.

Add comment