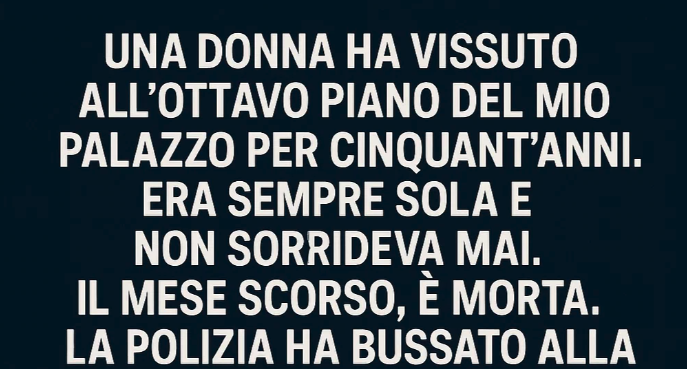

Una donna ha vissuto all’ottavo piano del mio palazzo per cinquant’anni. Era sempre sola e non sorrideva mai. Il mese scorso, è morta.

La polizia ha bussato alla mia porta, informandomi che avrei dovuto salire nel suo appartamento con loro.

Entrando, ho provato un brivido: ho trovato il mio intero portfolio artistico dell’infanzia sparso sul pavimento del suo soggiorno.

Era il tipo di portfolio che si crea alle scuole medie: collage di carta colorata, acquerelli tremolanti di animali, autoritratti disordinati con occhi irregolari. Cose che pensavo fossero state buttate via quando ci siamo trasferiti dal nostro vecchio appartamento dieci anni fa. Ma eccolo qui. Ogni pagina. Ordinatamente disposta sul tappeto, come se lei le avesse studiate.

Il detective Wahid mi ha guardato. “Sei Samuel Yeo, giusto?”

Ho annuito lentamente.

“Ti ha lasciato una lettera,” ha detto, porgendomi una busta azzurra pallida.

Dentro c’era un biglietto scritto a mano con una calligrafia ordinata e fluente, quella che usano le signore anziane per etichettare barattoli di biscotti e ricette scritte a mano.

Caro Samuel,

Non mi conosci, ma ti conosco da molto tempo. Ti devo più di quanto abbia mai detto ad alta voce. Una volta mi hai salvata, senza rendertene conto.

Ti ho lasciato qualcosa. Ti prego di averne cura. E se mai avrai bisogno di pace, ricorda che la gentilezza risuona.

—Amala N.

Ho riletto la lettera circa cinque volte. Le mie mani si sentivano fredde. Ho guardato di nuovo in giro, cercando di mettere insieme i pezzi del collegamento.

Non ricordavo di averle mai parlato.

Era vissuta in quell’unità d’angolo per sempre, nascosta dietro le sue spesse tende beige, aprendo a malapena la porta anche per le consegne. A volte la vedevo camminare lentamente lungo il corridoio per controllare la posta, avvolta in un lungo maglione, con i capelli bianchi come le nuvole raccolti in un chignon. Ma non abbiamo mai parlato oltre a dei cortesi cenni del capo.

Eppure, in qualche modo, era riuscita ad avere accesso ai disegni che avevo fatto quando avevo undici anni.

La polizia mi ha lasciato restare mentre concludevano le loro indagini. Ho vagato per l’appartamento in uno stato di confusione. Ogni superficie era polverosa e pulita. Decine di vecchi libri erano impilati ordinatamente sugli scaffali—classici della letteratura, diari, storia. Ma la stanza che mi ha davvero colpito è stata la camera da letto sul retro.

Sembrava una piccola galleria. Le pareti erano foderate di disegni incorniciati—i miei.

Non solo quelli della scuola, ma anche altri che non ricordavo nemmeno di aver fatto. Un disegno di mio padre che mi spingeva su un’altalena. Un piccolo schizzo a matita di un gatto che avevo avuto per un’estate. Un triste disegno che avevo fatto il giorno in cui mia madre aveva perso il lavoro—solo scarabocchi scuri, in realtà.

Tutti incorniciati. Tutti datati. Tutti firmati con la mia piccola e goffa calligrafia: Sam Y.

Li aveva tenuti tutti.

Mi sono seduto sul bordo del suo letto, sbalordito.

Come aveva fatto ad avere tutto questo?

E perché?

La risposta è arrivata lentamente, nelle settimane successive, come una storia che si dipana filo dopo filo.

Il suo avvocato mi ha chiamato e mi ha detto che mi aveva lasciato qualcosa nel suo testamento: l’appartamento.

Stavo per far cadere il telefono.

“È un errore?” ho chiesto.

“Nessun errore,” ha risposto. “La signora Amala Natarajan ti ha nominato specificamente. Non aveva familiari sopravvissuti.”

Il mio appartamento con affitto controllato costava già più di quanto avessi voluto. E questo era un’unità di proprietà—completamente pagata. Non c’era mutuo. Ero ancora in fase di elaborazione quando l’avvocato ha aggiunto: “Ti ha lasciato anche una chiave per un’unità di stoccaggio. Potresti trovare ulteriori risposte lì.”

Ci sono andato il giorno dopo.

Dentro l’unità di stoccaggio c’erano tre grandi scatole etichettate “SY-2007,” “SY-2009,” e “SY-Misc.” Erano piene della mia vita infantile—vecchi compiti scolastici, biglietti d’auguri che avevo scritto ai miei genitori, foto di me al parco giochi, pagelle.

Cose che nessuno avrebbe dovuto avere.

Sono andato dritto a casa dei miei genitori a Queens.

Mia madre ha guardato le foto, il volto pallido. “Da dove hai preso queste?”

“Dimmelo tu,” ho risposto. “Conosci lei? Amala Natarajan?”

Si è seduta lentamente. Anche mio padre sembrava confuso, in piedi sulla soglia.

Poi ha parlato.

“Viveva accanto a noi. Anni fa. Nello stesso edificio. Prima che ci trasferissimo.”

Ho annuito. “Ricordo. Era sempre silenziosa.”

Mamma si è strofinata la fronte. “Non ricordi quell’estate in cui lasciavi i tuoi disegni sotto la sua porta?”

Ho sbattuto le palpebre.

“No.”

“Eri undicenne,” ha detto. “Hai passato un anno difficile. Tuo padre e io litigavamo molto. Avevo perso il lavoro. Parlavamo a malapena con qualcuno. Ma hai iniziato a lasciarle i tuoi schizzi. Ogni settimana. A volte con piccoli messaggi. Le dicevi della tua giornata. Speravi che stesse passando una buona giornata.”

Ancora niente.

“Ma perché?” ho chiesto.

“Dicevi che sembrava triste. Dicevi che forse le immagini l’avrebbero aiutata.”

Mi ha preso la mano. “Hai smesso dopo un po’. Ma lei non l’ha mai fatto. Una volta l’ho vista scendere per il corridoio con una piccola busta. Ci aveva disegnato un piccolo gatto sopra. L’ha lasciata alla tua porta. Tu stavi dormendo.”

“Quindi ha risposto?”

“Ha provato. Ma penso che avesse paura. Di affezionarsi. Di essere notata.”

Quella notte, mi sono seduto nell’appartamento che mi aveva lasciato, mettendo insieme tutti i pezzi.

Un’anziana che aveva vissuto nel silenzio per decenni. Un ragazzo timido che lasciava disegni. Due persone sole, separate da anni e pareti, che si sostenevano a vicenda in silenzio.

Ho iniziato a scavare più a fondo nel suo passato.

Attraverso pettegolezzi dell’edificio, alcuni ritagli di giornale e un vecchio blog di un’assistente sociale in pensione, ho scoperto che Amala era stata un’insegnante d’arte nella scuola primaria. Amata dai bambini. Vivace. Poi, intorno ai quarant’anni, suo marito morì in un incidente stradale. Nessun figlio. Nessun fratello o sorella. Qualcosa si ruppe in lei.

Ha smesso di insegnare. Si è trasferita in città. È diventata un fantasma nel suo stesso edificio.

Fino a quando un bambino ha iniziato a lasciare disegni sotto la sua porta.

Una sera ho trovato la piccola busta del gatto, nascosta dietro uno scaffale nel suo soggiorno. Dentro c’era un acquerello di un’alba. Sul retro: Grazie per la luce del sole, Sam.

Ho pianto come un bambino.

Ho ristrutturato l’appartamento, ma ho mantenuto quella camera sul retro per lo più invariata. L’ho trasformata in uno spazio studio tranquillo. Ho appeso le mie nuove opere accanto a quelle che lei aveva salvato.

In qualche modo, mi ha riportato in vita.

Avevo smesso di dipingere all’università. Inseguivo lavori che facevano guadagnare invece di dare significato. Ma qualcosa nella silenziosa devozione di Amala ha sbloccato una parte di me che pensavo fosse morta.

Sei mesi dopo, ho organizzato una piccola mostra in un centro comunitario nel centro città. L’ho chiamata “Echi di gentilezza.” Metà degli schizzi erano miei. L’altra metà erano opere di bambini che avevo raccolto da un programma dopo scuola nelle vicinanze.

Ho raccontato la storia di Amala—anonimamente, rispettosamente. La gente piangeva. Donava. Abbiamo raccolto abbastanza per avviare un fondo di borse di studio per i bambini dell’edificio che volevano studiare arte.

Ecco il colpo di scena.

Una donna si è avvicinata a me dopo quella mostra. Ha detto di essere stata una delle ex allieve di Amala—ora un’arteterapeuta in pensione. Riconobbe lo stile di Amala dal dipinto dell’alba.

“Pensavo fosse scomparsa,” ha detto. “Era la mia insegnante preferita. Mi ha salvata quando ero in un momento buio.”

Ci siamo abbracciate. Ha offerto di fare volontariato nel programma d’arte. Ha detto che sembrava “chiudere un cerchio.”

E forse è proprio quello che era tutto questo.

Una donna silenziosa che svanì dal mondo. Un ragazzo solitario che disegnava gatti e nuvole. Due vite che si sfiorarono per un momento e si sostennero a vicenda.

Non ho mai avuto modo di dirle grazie di persona. Ma penso che lo sapesse.

Ecco cosa ho imparato: le piccole gentilezze contano. Anche quelle che pensi svaniscano nel vuoto.

Un disegno sotto una porta. Un sorriso a uno sconosciuto. Un biglietto che dice “tu conti.”

Ecco, risuonano.

Rimangono.

Add comment