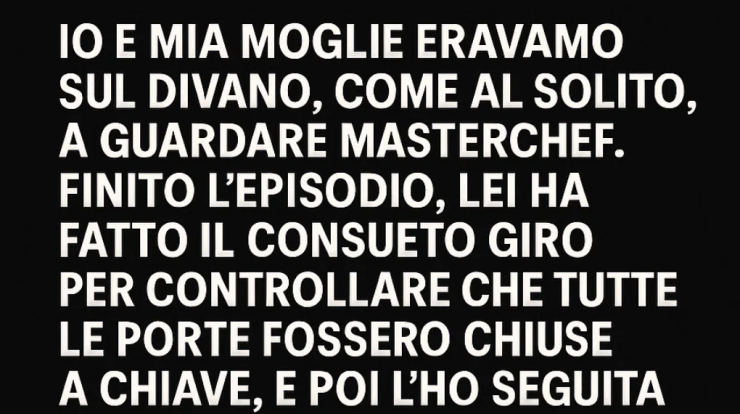

Io e mia moglie eravamo sul divano, come sempre, a guardare MasterChef. Finito l’episodio, lei fece il solito giro per controllare che tutte le porte fossero chiuse, poi la seguii in camera da letto. Non erano passati nemmeno quindici secondi da quando ci eravamo stesi, quando sentimmo chiaramente un rumore secco provenire dalla cucina. Ci bloccammo, paralizzati dal panico. Era inequivocabile: il suono metallico di qualcosa che cadeva e rotolava sul pavimento.

Ci guardammo. I suoi occhi spalancati, i miei probabilmente anche peggio.

“Hai lasciato un cucchiaio sul piano?” sussurrò.

“No,” risposi altrettanto piano, iniziando già a sollevarmi. “Ho pulito tutto dopo cena. Come sempre.”

Rimanemmo immobili ancora qualche secondo, in ascolto. Niente. Silenzio assoluto. Nemmeno il ronzio del frigorifero. Un silenzio inquietante, come quelli che mi terrorizzavano da bambino.

“Vado a controllare,” dissi, afferrando il telefono e scendendo piano dal letto.

“Stai attento,” sussurrò lei, stringendo le coperte.

Il corridoio era completamente buio, ma non volevo accendere le luci. Se c’era qualcuno in casa, non doveva saperlo. Avanzai lentamente verso la cucina, con il telefono in mano come una torcia, ma ancora spento.

Quando arrivai vicino, mi fermai e sbirciai oltre l’angolo.

Niente.

La cucina era esattamente come l’avevamo lasciata. Il piano era pulito. Le sedie al loro posto. La porta sul retro chiusa. Osservai attentamente. Poi lo vidi.

Uno dei piccoli misurini in metallo che avevo rimesso nel cassetto era ora sul pavimento, capovolto, vicino al frigorifero.

Un brivido mi corse lungo la schiena. Quel cassetto era chiuso, ne ero certo.

“…C’è qualcuno?” dissi a voce alta, con il cuore in gola. Nessuna risposta. Rimasi fermo per un minuto intero, immobile.

Alla fine mi convinsi che forse era caduto da solo. Magari non avevo chiuso bene il cassetto. Forse una vibrazione del frigo… mi sembrava una forzatura, ma cosa potevo raccontarmi?

Tornai in camera.

“Niente. Solo un misurino. Sarà caduto,” dissi.

Mia moglie non sembrava convinta, ma annuì. “Ok. Dormiamo.”

Il giorno dopo tutto tornò normale. Non lo raccontai a nessuno. Mi sembrava sciocco, specie senza una spiegazione.

Ma successe di nuovo, la notte seguente.

Stavolta fu il portaspezie. Una boccetta di cumino sul pavimento, col tappo spaccato. Stesso momento: circa quindici secondi dopo esserci sdraiati. E l’avevamo sentito entrambi.

“Qualcuno ci sta prendendo in giro,” disse mia moglie, palesemente scossa.

Controllammo ogni serratura. Tirammo fuori anche i cassetti, nel caso fosse un topo. Nulla. Nessun escremento, nessun segno di presenza. Nessuna spiegazione logica.

Cominciammo a lasciare accesa la luce del corridoio. Passò una settimana tranquilla. Abbassammo la guardia.

Poi la situazione peggiorò.

Una notte, verso le 2, mi alzai per andare in bagno. Tornando a letto, sentii il rumore del rubinetto in cucina. Non gocciolava. Era aperto. Acqua a pieno flusso.

Corsi in cucina. Il rubinetto era completamente aperto. Chiusi l’acqua e rimasi lì, paralizzato.

C’era solo una spiegazione: qualcuno entrava in casa. Qualcuno con una chiave. O qualcuno che si nascondeva dentro.

La mattina dopo chiamai un fabbro. Cambiammo tutte le serrature: ingresso, retro, garage. Installai una videocamera sul retro. Presi un sensore di movimento. Non si scherzava più.

Ma quello che vedemmo dopo cambiò tutto.

Due notti dopo, alle 2:41, il sensore inviò una notifica. Aprii il video aspettandomi un procione. O un gatto randagio.

Invece vidi il nostro vicino—il signor Holbrook.

Abita due case più in là. Vedovo. Silenzioso. Sempre col cappello, anche in casa.

Era nel nostro giardino. Immobile. Fissava la casa.

Non si avvicinò alla porta. Non fece nulla. Rimase lì, a guardare, per sei minuti. Poi se ne andò.

Ero scioccato.

“Perché è nel nostro giardino alle due di notte?” chiese mia moglie, tremando. “Non ci ha mai nemmeno parlato.”

Non volevo trarre conclusioni affrettate, ma la coincidenza era troppo forte. I rumori. Il rubinetto. Il sensore. E se fosse entrato davvero?

Il giorno dopo andai da lui. Non arrabbiato. Solo confuso. Curioso.

La casa era come sempre. Giardino curato. Gnomi di ceramica. Suonai il campanello.

Nessuna risposta.

Risuonai.

Alla fine, sentii dei passi. Aprì la porta, con la catenella inserita.

“Buongiorno,” disse, con gli occhi rossi e stanchi.

“Buongiorno, signor Holbrook. Mi scusi… abbiamo ricevuto una notifica dalla nostra videocamera. Mostrava lei… nel nostro giardino. Alle due e quaranta.”

Non batté ciglio.

“Oh,” disse. Poi, dopo una pausa, “Probabilmente ero sonnambulo.”

“Sonnambulo?”

“Mi capita, da quando è morta Marlene. Non ricordo sempre dove vado. Mi dispiace davvero, non volevo spaventarvi.”

Annuii. Non volevo metterlo in difficoltà. Sembrava un uomo sull’orlo.

“Va bene. Solo… magari ci avverta, se dovesse succedere di nuovo.”

Lui annuì lentamente. “Lo farò.”

Tornai a casa con un miscuglio di pena e sospetto.

Mia moglie non credeva alla storia del sonnambulismo.

“Chi cammina nel giardino degli altri e li fissa, nel sonno?”

Ma quella settimana non successe più nulla.

Fino a domenica.

Andammo a pranzo dai miei genitori. Rientrammo verso le 18. E qualcosa era strano.

La porta sul retro era sbloccata.

So di averla chiusa. Ora controllo sempre tre volte.

Dentro, niente sembrava mancare. Ma sul piano della cucina c’erano tre vecchie foto Polaroid, impolverate.

Non erano nostre. In bianco e nero. Una donna con un neonato. Un uomo in uniforme. E una terza con una casa degli anni ’50.

Nessuno di quei volti ci era familiare.

“Da dove vengono queste?” chiese mia moglie.

Le girai. Una aveva una scritta: “Marlene – estate ’58.”

Il cuore mi cadde.

Marlene. La moglie del signor Holbrook. Morta l’anno scorso.

Mi sentii male. Era entrato in casa. Non era sonnambulismo.

Chiamai la polizia.

Arrivarono in quindici minuti. Mostrammo tutto: i video, le foto, la porta. Poi andarono da Holbrook.

Ed è lì che scoprimmo la verità.

Anni fa, il signor Holbrook viveva nella nostra casa. Quarant’anni fa. Lui e Marlene ebbero lì il primo figlio. Lei morì dando alla luce il secondo. E da allora, lui non riuscì più a restare.

Vendette la casa. Si trasferì due case più in là.

Ma aveva tenuto la chiave. Non l’aveva mai cambiata. Mai detto nulla. Forse pensava di non usarla mai.

Ma quando lei morì, qualcosa si ruppe. Cominciò a tornare di notte. A toccare i mobili. A sedersi in cucina. A ricordare.

I misurini. Le spezie. Il rubinetto. Tutto opera sua.

Non voleva spaventarci.

Voleva solo sentirsi ancora vicino a ciò che aveva perso.

Quando la polizia lo affrontò, confessò subito. In lacrime. Disse che non voleva far del male. Che gli mancava. Che la casa “aveva ancora il suo profumo.”

Mi si spezzò il cuore.

Non sporgemmo denuncia.

Anzi, tornai da lui. Con uno spirito diverso.

Era seduto in veranda, con un album di foto tra le mani.

“Mi dispiace, signor Holbrook,” dissi.

Lui alzò lo sguardo. “Non so cosa mi sia preso.”

“Le manca.”

Annui, con gli occhi lucidi.

“Non posso immaginare come ci si senta,” dissi. “Ma… forse c’è un altro modo per ricordarla. Non così.”

Sorrise, triste. “Lei amava quella casa. Ogni angolo.”

Mi sedetti accanto a lui.

“Vorrebbe… tornare da noi? Di giorno, intendo. Raccontarci di lei. Di quella casa.”

Sembrò colpito. “Me lo permettereste?”

“Fa parte della sua storia anche adesso.”

La sua voce tremava. “Sarebbe tutto per me.”

La domenica successiva venne da noi.

Sedette in cucina. Ci raccontò di come Marlene facesse la crostata di fragole. Di come il loro bambino gattonava su quelle stesse mattonelle. Di come ballavano in salotto con Elvis sul giradischi.

Fu commovente.

Preparammo la cena. Lui portò altre foto. Mia moglie pianse. Io anche.

Restammo in contatto.

E qualcosa cambiò.

I rumori sparirono, ovviamente. Ma anche noi cominciammo a sentirci davvero a casa.

Come se la casa ci accogliesse, finalmente.

A volte, ciò che sembra un’inquietudine è solo un cuore che non ha finito di parlare.

Il signor Holbrook è morto sei mesi dopo, nel sonno. Serenamente.

Ci lasciò una lettera. Diceva che avevamo reso il suo ultimo anno sopportabile. Che gli avevamo restituito qualcosa che non provava da tempo: il senso di appartenenza.

Abbiamo incorniciato una delle sue foto. È lì, sulla mensola della cucina. Marlene con il neonato. Quel sorriso sereno.

Ora la casa ha un altro sapore.

È piena.

Se c’è una cosa che ho imparato è questa: a volte, quelli che sembrano intrusi sono solo persone aggrappate a ciò che hanno amato. E forse, il gesto più umano che possiamo fare… è ascoltare.

Se questa storia ti ha toccato, condividila con chi crede nelle seconde possibilità, nella guarigione, e nel potere silenzioso della compassione.

Add comment