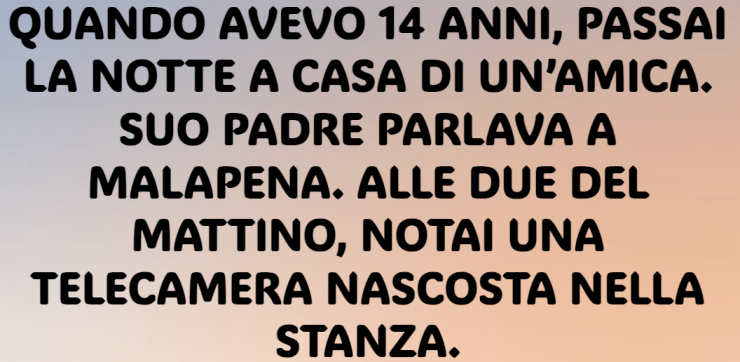

Avevo quattordici anni quando passai la notte a casa della mia amica Mirelle. Suo padre parlava pochissimo, quasi nulla.

Alle due del mattino, notai una telecamera nascosta nella stanza. Presa dal panico, la coprii con una coperta.

Pochi minuti dopo, suo padre irruppe nella stanza, gridando:

«Idiota! Quella è una telecamera di sicurezza per controllare che nessuno entri o esca durante la notte!»

Strappò la coperta dalla telecamera scuotendo la testa, borbottando qualcosa sui “ragazzini paranoici”.

Mi scusai, con il cuore che mi martellava nel petto. Ma il suo tono non corrispondeva alle parole. Non sembrava arrabbiato. Sembrava… spaventato.

Non dormii più quella notte. Mirelle russava serena accanto a me, ma io rimasi a fissare quella luce rossa lampeggiante della telecamera, con un senso di nausea.

C’era qualcosa che non andava.

La mattina seguente, inventai una scusa per andarmene presto. Mirelle mi abbracciò per salutarmi, ignara di tutto. Non raccontai mai a nessuno cosa era successo.

Ma non tornai mai più in quella casa.

Dieci anni dopo.

Non parlavo con Mirelle da quasi un decennio. Dopo il liceo ci eravamo perse di vista: università diverse, vite diverse.

Ogni tanto pensavo a lei, soprattutto quando passavo davanti alla sua vecchia via.

Poi un giorno, lessi il suo nome in un articolo di cronaca locale.

“Donna del posto denuncia abusi subiti da bambina – La casa dell’infanzia perquisita dopo la riapertura delle indagini.”

Mi si gelò il sangue.

Cliccai sull’articolo. Era breve: Mirelle aveva trovato il coraggio di raccontare ciò che aveva vissuto da piccola. L’indagine era ancora in corso, ma la casa era stata perquisita.

Rimasi lì, immobile.

La telecamera. Le urla. Quel silenzio strano.

Decisi di scriverle. La cercai sui social e, dopo aver scritto e cancellato il messaggio quattro volte, inviai:

“Ehi… non so se ti ricordi di me. Ho appena letto l’articolo. Mi dispiace tanto. Ti credo.”

Mi rispose qualche ora dopo:

“Mi ricordo di te. Eri l’unica amica che mio padre non sopportava. L’unica che non è mai tornata.”

Rimasi a fissare quel messaggio a lungo.

Ci incontrammo una settimana dopo. Mirelle era diversa—più matura, segnata dal tempo, ma forte. Ci abbracciammo davanti a un piccolo caffè.

«Mi sono sempre chiesta perché non sei più tornata,» disse.

Le raccontai della telecamera. Di come suo padre fosse entrato urlando. Di come avevo capito che qualcosa non andava, pur non avendo le parole o il coraggio per spiegarlo allora.

Lei annuì lentamente.

«Tu lo sentivi, prima ancora che io riuscissi ad ammetterlo a me stessa.»

Rimanemmo lì per due ore. Mi raccontò di come suo padre controllava ogni aspetto delle loro vite. Non era apertamente violento, ma monitorava tutto: dove andavano, con chi parlavano, persino come si vestivano.

La telecamera, mi disse, era solo l’inizio.

«A volte mi chiedo come sarebbero andate le cose se una delle mie amiche avesse detto qualcosa,» sussurrò. «Ma poi ricordo che eravamo solo bambine.»

Uscii da quel caffè con un misto strano di sollievo e senso di colpa.

Non avevo fatto nulla di sbagliato. Ma neanche nulla di giusto.

Passarono i mesi. La storia di Mirelle si diffuse. Iniziò a parlare in eventi locali, sensibilizzando e promuovendo la prevenzione.

Non era arrabbiata. Era coraggiosa.

Ricevette anche un piccolo finanziamento per fondare un’organizzazione in aiuto dei bambini che vivono nel silenzio.

La chiamò “L’Allarme Silenzioso.”

Una notte, ricevetti un messaggio da lei:

“Sei tu che mi hai aiutata a iniziare tutto questo. Hai ascoltato il tuo istinto. Molti lo ignorano.”

Non ci avevo mai pensato così.

Ma forse aveva ragione.

Con il tempo, Mirelle ed io tornammo ad essere amiche. Non come da bambine—era qualcosa di più profondo.

Una storia condivisa. Un silenzio finalmente chiamato per nome.

Poi, proprio quando tutto sembrava andare bene, suo padre morì.

Improvvisamente—un incidente. Caduto dalle scale. Nessun sospetto, nessun reato.

Mirelle non pianse al funerale.

«Ho pianto ogni notte dai dieci ai diciassette anni,» disse. «Ora ho finito le lacrime.»

Dopo il funerale, ci fu un’ultima sorpresa.

Mi chiamò, con la voce tremante.

«Ho trovato qualcosa nel suo studio. Devi vederlo.»

Non piangeva, ma era chiaramente scossa.

Andai da lei. Mi porse un quaderno polveroso, rilegato in pelle consumata.

Dentro c’erano elenchi: nomi, date, appunti.

Sembrava un registro—persone che osservava, episodi che annotava.

Il mio nome c’era.

Accanto: “Intelligente. Difficile da manipolare. Mi osservava. Ha coperto la telecamera.”

Il sangue mi si gelò.

«Teneva sotto controllo anche te?» sussurrai.

Mirelle annuì.

«Controllava tutti. Anche me.»

Leggemmo quel quaderno per ore.

Non era solo inquietante—era una prova.

Lo consegnò alla polizia. Alcune parti dell’indagine furono riaperte. Non portarono a denunce penali—era morto, e molte delle sue azioni non erano tecnicamente illegali—ma incoraggiarono altre persone a farsi avanti.

Tre ragazze del quartiere contattarono Mirelle dopo. Tutte dissero di aver avuto brutte sensazioni nei confronti di suo padre. Una ricordava persino che le era stato detto di non tornare a dormire lì perché “le telecamere davano problemi.”

Suo padre non si limitava a guardare.

Collezionava. Informazioni, schemi, comportamenti.

Non agiva apertamente, ma il controllo era il suo potere. La sua ossessione.

Dopo questo, la storia di Mirelle divenne notizia nazionale.

Le offrirono un contratto editoriale.

Mi chiese se poteva parlarmi nel libro.

«Non userò il tuo vero nome, te lo prometto.»

Le dissi che poteva farlo.

«Se questo può aiutare anche un solo bambino a seguire il proprio istinto, allora ne vale la pena.»

Il libro uscì un anno dopo.

“Stanze Silenziose, Verità Urlate.”

Fu un bestseller.

La dedica diceva:

“Alla ragazza che coprì la telecamera.”

Io.

Fu allora che piansi.

Tutti quegli anni passati a chiedermi se avrei potuto fare di più. Tutta quella colpa. Tutta quella confusione.

E ora, in qualche modo, aveva un senso.

Ho imparato che il silenzio non è sempre sinonimo di sicurezza.

E che a volte, il tuo istinto è la verità più forte nella stanza.

Se qualcosa ti sembra sbagliato—probabilmente lo è.

Parla. Chiedi. Indaga.

Mirelle lo ha fatto.

E ha salvato delle vite.

Sono orgogliosa di lei.

Sono orgogliosa di noi.

E se anche tu hai ignorato il tuo istinto in passato—non colpevolizzarti. Succede.

Ma la prossima volta, ascoltalo.

E se dentro di te c’è una verità che hai troppa paura di dire—

forse oggi è il giorno giusto per farlo.

Add comment