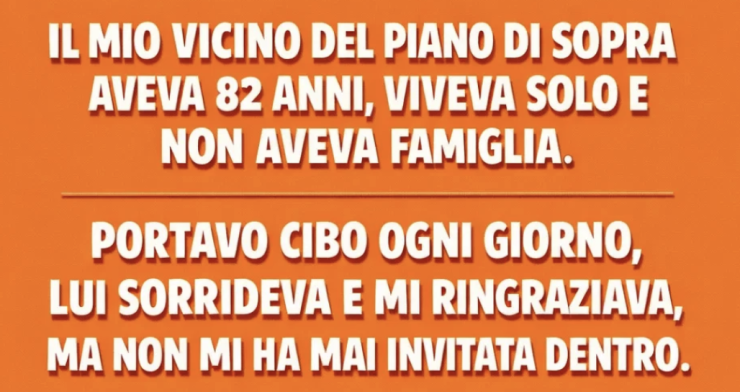

Il mio vicino del piano di sopra aveva 82 anni, viveva sola e non aveva famiglia. Nessuno nel palazzo la controllava mai. Ho iniziato a portarle del cibo ogni giorno. Lei sorrideva e mi ringraziava, ma non mi ha mai invitata dentro.

Due anni dopo, è morta. Sono entrata in casa sua e mi sono paralizzata. Era ricoperta di polvere, illuminata fiocamente con le tende sempre chiuse, e piena di pile di libri, lettere e quadri. Ma non era disordine – tutto era disposto con cura, intenzionalmente. Sembrava un museo, congelato nel tempo.

A prima vista poteva sembrare un’accumulatrice, ma guardando meglio ho capito che ogni cosa aveva un significato. Ogni cornice, ogni schizzo appeso al muro, ogni dorso di libro consumato.

C’erano scaffali pieni di diari – decine. Tutti datati. Il più vecchio che ho visto era del 1957. Le mani mi tremavano mentre ne prendevo uno, mi sedevo al suo piccolo tavolo da pranzo e lo aprivo.

La prima frase mi ha colpita: «Oggi ho lasciato casa per sempre.»

Da lì sono caduta nella sua vita, pagina dopo pagina.

Si chiamava Cora. Nata nel 1941. Aveva lasciato casa a 16 anni, fuggendo da una famiglia dove il silenzio era più forte delle urla. Il padre beveva, la madre ignorava. Così Cora era salita su un autobus con sei dollari e una copia di Jane Eyre.

È arrivata in città e ha lavorato in una panetteria. Ha vissuto in una pensione, poi ha preso una stanza nel nostro palazzo alla fine degli anni ’60. Non si è mai spostata. Col tempo è diventata la vicina silenziosa. Quella che salutava con un cenno ma non partecipava alle riunioni dei condomini o alle feste di quartiere.

Ma in quei diari era viva. Luminosa. Feroce. Onesta.

Sognava di diventare pittrice. C’erano pagine piene di speranza: «Un giorno qualcuno appenderà i miei quadri in una galleria e dirà di provare qualcosa.»

E altre di cuore spezzato: «Mi hanno detto che le donne non vendono arte a meno di dipingere fiori o ragazze tristi. Io dipingo fuoco.»

Si era innamorata una volta. Si chiamava Martin. Si erano incontrati nel 1972. Lui era un pianista jazz. Il loro amore era bruciato veloce e intenso – e finito altrettanto bruscamente quando è stato richiamato. Non è tornato.

Ho girato pagina.

«Ho ricevuto una lettera oggi. Martin se n’è andato. Il mio fuoco è cenere.»

Ho chiuso il diario e sono rimasta lì, stordita. Viveva sopra di me da tutti quegli anni, portando in silenzio il peso di una vita piena di bellezza e perdita.

Il giorno dopo sono tornata. L’appartamento non era stato toccato dopo il medico legale. Nessuna famiglia si era fatta avanti. Ho chiesto al proprietario se potevo aiutarlo a pulire.

Ha scrollato le spalle. «Se vuoi. Altrimenti lo svuotiamo tra una settimana.»

Non potevo permetterlo.

Ho passato i tre giorni successivi a leggere altri diari, a rovistare nelle scatole. Ho scoperto album di schizzi pieni di arte viva, emotiva. Pezzi astratti a matita e carboncino, spesso centrati sulle mani – che tendono, tengono, lasciano andare.

Nell’armadio, sotto una pila di cappotti vecchi, ho trovato una scatola di legno. Dentro lettere, legate con un nastro di seta. Venivano da bambini. Alcune recenti, altre ingiallite.

Una diceva: «Cara signorina Cora, grazie per i colori. Mia mamma ha appeso il mio disegno sul frigo. Mi hai fatta sentire speciale.»

Un’altra: «Spero tu stia bene. Mi piacevano le nostre chiacchierate.»

Ho capito che Cora aveva mentoreggiato bambini per anni – probabilmente quelli del quartiere che scivolavano tra le crepe. Non se n’era mai vantata. Non postava online. Solo… dava.

Quello mi ha scossa più di tutto. Io le portavo cibo. Pensavo di aiutarla.

Ma lei riversava negli altri, in silenzio, da sempre.

C’era una lettera che spiccava. Più recente, datata due mesi prima di morire.

«Cara Cora, voglio che tu sappia che ho vinto la borsa di studio. Vado a scuola d’arte come avevamo detto. Grazie per ogni sabato. Grazie per avermi vista.»

Nessun nome. Solo «Con amore, R.»

Ho posato la lettera, occhi velati.

Come nessuno aveva saputo di lei? Come una donna che viveva nello stesso palazzo per decenni, che modellava vite e creava bellezza, era svanita sullo sfondo così?

Quella notte ho preso una decisione.

Non potevo lasciarla sparire.

Ho iniziato chiamando qualche galleria locale. La maggior parte non ha richiamato. Un proprietario mi ha detto cortesemente che non trattano «eredità di artisti sconosciuti».

Ma non mi sono arresa. Ho scannerizzato alcuni suoi quadri e li ho postati online. Ho condiviso la sua storia. Non la tragedia, ma la bellezza. Il suo fuoco.

Il post è stato condiviso. Poi ricondiviso.

Commenti:

«Mi ha dato i brividi.»

«Mia nonna era così. Silenziosa ma piena di vita.»

«Dove possiamo vedere i suoi lavori?»

Una settimana dopo una donna, Tasha, mi ha scritto. Gestiva uno spazio artistico in centro e offriva di ospitare una mostra commemorativa.

Ho quasi pianto.

L’abbiamo chiamata Il fuoco che dipingeva.

Ho incorniciato i suoi lavori – oltre trenta pezzi. Stampato citazioni dai diari. Appeso alcune lettere dei bambini alle pareti.

L’inaugurazione era piena. Estranei camminavano nella galleria, alcuni in silenzio, alcuni con lacrime. Qualche vicino è venuto – gente che non aveva idea di chi fosse davvero Cora.

E poi è successo qualcosa di inaspettato.

Una giovane si è avvicinata con mani tremanti.

«Sono R» ha detto. «Della lettera.»

Si chiamava Rae. 17 anni.

Cora l’aveva incontrata in biblioteca tre anni prima. Rae saltava scuola, problemi a casa. Diceva che Cora l’aveva invitata a disegnare. Niente prediche. Niente giudizi. Solo gentilezza quieta.

«Ogni sabato» ha sussurrato Rae. «Mi ha insegnato a vedere la luce nelle ombre. A continuare.»

Ci siamo abbracciate.

Mi ha detto che voleva parlare alla chiusura della mostra. Le ho detto che a Cora sarebbe piaciuto.

La sera della chiusura Rae si è messa davanti al pubblico e ha letto dal suo diario:

«Cora non mi ha solo insegnato a disegnare. Mi ha insegnato che anche se nessuno vede la tua luce, continui a splendere. Perché qualcuno lo farà. Alla fine.»

La gente ha applaudito, alcuni pianto.

Quella sera mi ha chiamata una giornalista. Voleva scrivere di Cora. Diceva che la storia l’aveva toccata profondamente.

Un mese dopo l’articolo è uscito. Titolo: Il fuoco di sopra: come una vicina silenziosa ha illuminato una generazione.

È diventato virale.

Sono arrivate donazioni. La galleria ha creato una borsa di studio nel nome di Cora – per giovani artisti senza sostegno.

Ed ecco la svolta che nessuno si aspettava.

Mentre organizzavo le sue cose per donarle, ho trovato una piccola busta incollata sul retro di una cornice. C’era il mio nome.

L’ho aperta con mani tremanti.

Dentro un biglietto.

«Mi hai portato più del cibo. Mi hai portato presenza. È il dono più raro. Se leggi questo, significa che sono andata avanti. Spero continui a nutrire il mondo a modo tuo. Ho lasciato un piccolo conto – ora è tuo. Usalo bene.»

Ho fissato, stordita. C’era una ricevuta bancaria. Controllando il conto, quasi ho lasciato cadere il telefono.

Cora aveva risparmiato quasi 38.000 dollari.

All’inizio non mi sembrava giusto prenderli.

Ma ho ricordato le sue parole: «Usalo bene.»

L’ho fatto.

Ne ho usati alcuni per comprare materiali per il programma d’arte che ora porta il suo nome ogni sabato.

Ne ho tenuto un pezzo per me. Non per cose. Per tempo. Ho ridotto le ore di lavoro e iniziato a fare volontariato due volte a settimana – al centro comunitario, come lei.

È passato più di un anno.

Il nome di Cora è sulla parete della galleria. Bambini entrano ogni weekend, pennelli in mano, pronti a creare.

E ogni volta che passo dall’appartamento di sopra, sorrido.

Perché so che non se n’è andata. Non davvero.

Vive in ogni colore. Ogni schizzo. Ogni giovane artista che impara a vedere la luce nelle proprie ombre.

Cora mi ha ricordato qualcosa che tutti dimentichiamo.

Non serve essere famosi. Non servono migliaia di follower.

Basta esserci.

Per una persona. Un momento. Un fuoco quieto.

E questo basta a cambiare tutto.

Add comment