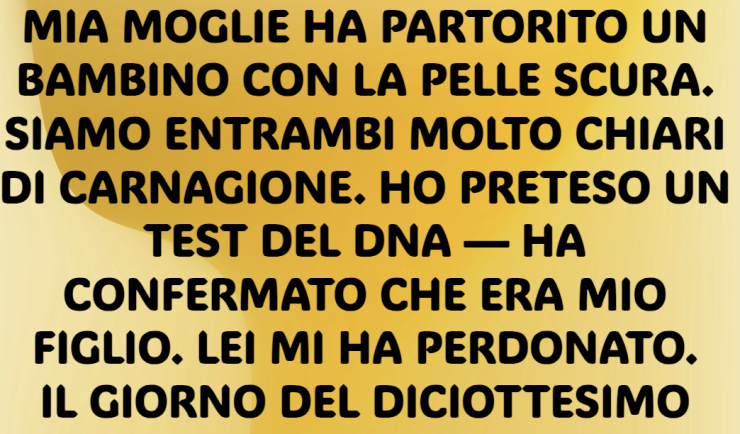

Quando è nato Micah, ero convinto che qualcosa fosse andato storto. Le infermiere si sono scambiate uno sguardo strano quando ce l’hanno consegnato. Era bellissimo, senza dubbio — ma aveva la pelle visibilmente più scura della nostra.

Non ho detto nulla subito. Mi sono limitato a fissarlo, cercando spiegazioni: forse era ittero? Magari l’illuminazione era ingannevole?

Ma i pensieri, quelli brutti, sono arrivati lo stesso.

Quando finalmente ho parlato con Tessa, mi aspettavo che piangesse, che mi urlasse contro solo per aver pensato una cosa del genere. Invece, si è semplicemente… bloccata. Quella reazione mi ha detto che c’era qualcosa sotto.

Ho chiesto un test di paternità quella stessa settimana. Non so cosa mi aspettassi davvero. In parte speravo di sbagliarmi, disperatamente.

Il risultato è arrivato: Micah era biologicamente mio.

Tessa non ha urlato. Non ha nemmeno pianto. Ha solo detto: “Capisco perché l’hai fatto. Ti capisco.”

Quelle parole mi hanno spezzato più di qualsiasi urlo. Il suo perdono mi ha fatto sentire più piccolo del mio stesso dubbio.

Non ne abbiamo più parlato. Micah è cresciuto felice, gentile, un po’ timido, sempre curioso. Sono stato un buon padre. Ho cercato di rimediare a quel primo errore con la presenza, l’onestà, l’impegno.

Ma quel dubbio, silenzioso, non mi ha mai lasciato del tutto.

Né nella mia famiglia né in quella di Tessa c’erano persone con la pelle scura. Abbiamo fatto entrambi test genetici per curiosità, ma non è emerso nulla che spiegasse la cosa.

Abbiamo lasciato correre. Micah non ha mai chiesto nulla.

Fino al giorno del suo diciottesimo compleanno.

Quella sera abbiamo fatto una piccola festa: qualche amico, una torta, vecchie foto sullo schermo. Micah rideva guardando se stesso da piccolo, soprattutto in quella in cui cercava di indossare i miei stivali da lavoro.

Più tardi, mentre sistemavo la cucina, il telefono ha squillato. Numero sconosciuto. Di solito non rispondo, ma qualcosa mi ha spinto a farlo.

«Pronto?»

Pausa. Poi una voce maschile: «È ora.»

«Cosa?» ho detto, sentendo già un brivido.

«Sai chi sono. Chiedi a tua moglie.»

E ha riattaccato.

Mi sono girato. Tessa era sulla soglia, pallida come un foglio. Sembrava appena colpita da un pugno.

«Chi era?» ha chiesto, con voce tremante.

«Dovresti dirmelo tu.»

Lei mi ha guardato. Poi si è lasciata cadere a terra, come se le gambe l’avessero abbandonata.

«Speravo che questo giorno non arrivasse.»

Quello che ha raccontato dopo non aveva senso — almeno all’inizio. Mi ha parlato di un accordo fatto quasi vent’anni prima, quando cercavamo disperatamente di avere un figlio.

Ricordavo quel periodo: trattamenti, fallimenti, lacrime. Tessa l’aveva presa malissimo. Credevo avesse solo bisogno di tempo. Invece aveva preso un’altra strada.

Aveva trovato qualcuno. Un uomo. Non in senso romantico, ma come “donatore”.

«Era un donatore privato,» ha detto. «Non attraverso una clinica. Non te l’ho detto perché ero disperata, e tu stavi crollando ogni volta che ricevevamo un esito negativo.»

Ero scioccato.

«Ma il test del DNA—»

«Era tuo parente. Micah è tuo figlio. Ma il donatore… era compatibile con la tua linea genetica. Per questo il test ha dato esito positivo.»

Non riuscivo a respirare.

«Hai manipolato il test?»

«No. L’uomo… è tuo fratellastro.»

Silenzio. Denso come vetro infranto sul pavimento.

Tessa l’aveva trovato su un sito di genealogia. Lui l’aveva contattata chiedendole se conosceva un certo Clay Mercer — mio padre.

Diceva di essere suo figlio, nato da una relazione negli anni ‘70.

All’inizio lei lo aveva ignorato. Poi, nella disperazione, lo aveva ricontattato. Gli aveva spiegato tutto.

Lui aveva accettato. Un modo per sentirsi parte di una famiglia che non aveva mai conosciuto.

Non riuscivo a crederci.

Micah era mio figlio — geneticamente. Ma era anche il frutto di un legame con un uomo che non sapevo nemmeno esistesse.

«Perché ha chiamato adesso?» ho chiesto.

«Non lo so,» ha risposto Tessa, tremando. «Non l’ho più sentito dopo la nascita di Micah.»

La mattina dopo, Micah è entrato in cucina sbadigliando. L’ho guardato con occhi nuovi. Era sempre mio figlio. Ma ora… anche lo specchio di un altro uomo.

Gli abbiamo detto la verità. O quasi. Gli ho spiegato che c’era stato un donatore geneticamente compatibile. Non ho detto “fratellastro”. Non ancora.

È rimasto in silenzio. Poi ha chiesto: «Posso conoscerlo?»

Ho annuito. Cos’altro avrei potuto fare?

Abbiamo richiamato il numero. L’uomo ha risposto. Si chiamava Ellis. Viveva a due ore di distanza. Aveva aspettato che Micah compisse 18 anni per farsi vivo.

«Non volevo rovinare le vostre vite,» ha detto. «Ma lui ha il diritto di sapere chi sono.»

Quel fine settimana siamo partiti.

Ellis era sulla cinquantina. Alto, lineamenti decisi, pelle scura, occhi gentili. Ha aperto la porta come se aspettasse quel momento da tutta la vita.

Micah si è bloccato per un istante. Poi lo ha abbracciato. Nessuna parola. Solo un gesto silenzioso e intenso.

Ellis si è voltato verso di me. «Assomigli a tuo padre.»

Non sapevo cosa dire. Non vedevo mio padre da oltre vent’anni. Se n’era andato quando ero adolescente. Mai più tornato.

Abbiamo parlato per ore. Ellis ci ha raccontato la sua infanzia. Di come sua madre gli avesse rivelato la verità solo dopo la morte del padre. Di come avesse cercato la famiglia per tutta la vita.

Micah ha fatto mille domande. Su tutto.

A un certo punto, Tessa è uscita a prendere aria. L’ho seguita.

Mi ha guardato. «Mi odi?»

Ho scosso la testa. «No. Vorrei solo che me lo avessi detto prima. Ma ti capisco. Avevi paura. Forse, al tuo posto, avrei fatto lo stesso.»

E non mentivo. Eravamo entrambi disperati. Forse lei ha solo avuto il coraggio di fare il primo passo.

Nei mesi successivi, Ellis è entrato nelle nostre vite. Senza invadenza. In punta di piedi.

Micah lo andava a trovare nei weekend. Condividevano l’amore per il jazz e il cinema classico.

Un giorno, Micah mi ha chiesto: «Posso farti una domanda strana?»

«Certo.»

«Secondo te… sono fortunato? A essere nato così, con tutte queste parti mescolate?»

Ho sorriso. «Credo che tu sia nato esattamente come dovevi essere.»

L’ultimo anno di liceo è volato. Micah ha ottenuto una borsa di studio per l’università.

Prima della partenza, abbiamo fatto una cena tutti insieme — anche Ellis.

Micah si è alzato per un brindisi: «Grazie. A tutti voi. Per avermi cresciuto, per essere stati sinceri — anche quando era difficile. Ora mi sento più completo di quanto sia mai stato.»

Abbiamo alzato i bicchieri.

Tessa mi ha stretto la mano sotto il tavolo.

Dopo cena, Ellis mi ha preso da parte.

«Grazie per avermi accolto,» ha detto. «E… credo che tuo padre sarebbe stato fiero di te.»

Ho deglutito. «Lo conoscevi meglio di me.»

Ha annuito. «Ha fatto degli errori. Gravi. Ma tu… tu hai spezzato quel ciclo.»

Mentre guardavo mio figlio preparare le valigie per il college, ho ripensato a tutto: alla paura, ai dubbi, alle verità taciute, a quella telefonata inaspettata.

E a come, a volte, la famiglia non è solo quella in cui nasci. Ma quella che sceglie di restare.

Se c’è una cosa che ho imparato è questa:

Il perdono è complicato. La verità richiede tempo.

Ma l’amore? L’amore si presenta. Anche quando il passato cerca di riscrivere il presente.

Quindi, se ti trovi davanti a qualcosa di confuso, doloroso o irrisolto… non tirarti indietro. Chiedi. Perdona.

Potresti trovare qualcosa di ancora più prezioso dall’altra parte.

Add comment