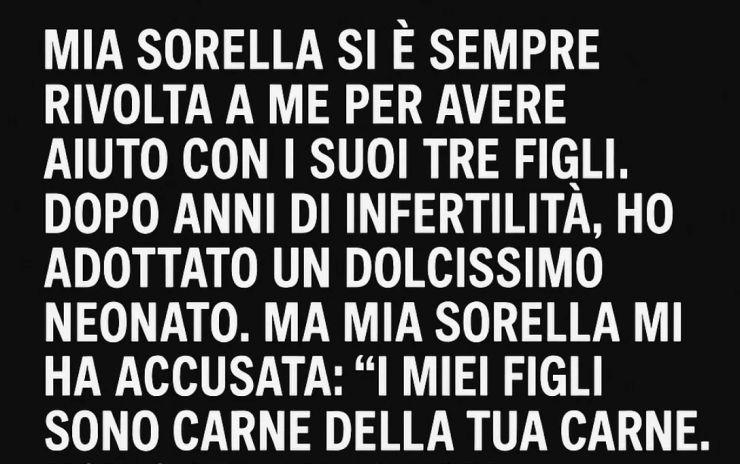

Mia sorella si è sempre rivolta a me per avere aiuto con i suoi tre figli. Dopo anni di infertilità, ho adottato una dolcissima bambina.

Ma un giorno mi accusò: “I miei figli sono sangue del tuo sangue. Non quella bambina!”

Durante una riunione di famiglia, sono uscita un attimo. E al mio ritorno, con orrore, ho scoperto che la mia neonata—

Era sparita.

La copertina era accartocciata sul divano. Il cappellino che le avevo fatto a maglia era a terra. All’inizio pensai che qualcuno l’avesse portata su a dormire, ma tutti si guardavano attorno, confusi. Mi si gelò il sangue.

“Dov’è Nima?” chiesi, già correndo verso la stanza degli ospiti.

Nessuno rispose.

Controllai ogni stanza, gridando il suo nome—anche se non poteva nemmeno rispondermi. Aveva appena due mesi. Il cuore mi batteva così forte che mi sentivo mancare.

Fu allora che notai una cosa: il SUV di mia sorella non era più nel vialetto.

Non ricordo nemmeno di aver preso il telefono, ma mi ritrovai fuori, le mani tremanti, a chiamarla. Segreteria. Di nuovo. Ancora. Sempre segreteria.

A quel punto non mi importava di sembrare esagerata o di accusare qualcuno senza prove. Chiamai la polizia.

Arrivarono in dieci minuti. Presero la mia dichiarazione e iniziarono subito a parlare di “possibile rapimento.” Io continuavo a ripetere che non poteva essere, che forse mia sorella era solo andata a fare un giro, o al negozio.

Ma con ogni minuto che passava, sembrava sempre meno probabile.

Circa un’ora dopo, mentre gli agenti erano ancora lì, lei finalmente mi richiamò.

“Oh mio Dio, calmati,” disse ridendo. “È con me. Siamo solo andate a fare un giro.”

Rimasi paralizzata. “Che diavolo stai facendo con mia figlia?”

“Era sovrastimolata. Piangeva. Ho pensato avesse bisogno di un po’ di tranquillità. Sono sua zia. Dovresti ringraziarmi.”

Fu lì che capii che c’era qualcosa di molto più profondo sotto.

Non era solo un gesto maldestro. Mia sorella non vedeva Nima come mia. Non mi vedeva come madre.

Le chiesi di tornare subito—c’erano di mezzo le forze dell’ordine. Lei riattaccò.

Gli agenti iniziarono a muoversi con maggiore urgenza. Contattarono la centrale, compilarono una denuncia formale e segnalarono la targa. Ma ci vollero ancora sessanta minuti prima che tornasse, guidando piano, come se fosse lei la vittima.

Quando scese, era tutta sorrisi.

“Sta benissimo! Vedi? Dorme come un angioletto,” disse sollevando il seggiolino dell’auto, con l’aria da film Disney.

Non la presi. La strappai via dalle sue mani.

E raccontai tutto alla polizia, inclusa quella frase terribile su Nima “che non era davvero famiglia”.

Mia sorella ricevette un severo ammonimento, ma legalmente non potei fare molto—era parente e non aveva lasciato la contea. Tuttavia, quella settimana presentai un ordine restrittivo. E tagliai i ponti.

Fu più difficile di quanto pensassi.

Era mia sorella maggiore. Quando nostro padre se ne andò, lei mi aveva cresciuta. Condividevamo i vestiti. Pianse alla mia laurea. Fu al mio fianco in ogni ciclo di fecondazione, ogni aborto, ogni delusione.

Ma nel momento in cui diventai madre a modo mio—attraverso l’adozione—lei lo vide come un tradimento.

E non si fermò lì.

Nei mesi successivi, iniziò una campagna alle mie spalle. Sussurrava ai parenti che avevo “problemi emotivi”, che i miei ormoni “non si erano mai stabilizzati” dopo i trattamenti. Arrivò perfino a insinuare che non fossi idonea a fare la madre.

Nel frattempo, io cercavo solo di sopravvivere tra notti insonni, pannolini e le mille sfide della maternità. E Nima… era meravigliosa. Occhi curiosi, manine sempre pronte ad afferrare la mia collana. Le cantavo ninne nanne in tamil, quelle che mi insegnò mia nonna. Era la prima volta in anni che sentivo pace.

Ma la pace non durò.

Il punto di rottura arrivò sei mesi dopo, quando nostra madre ebbe un piccolo ictus. Nulla di grave, ma sufficiente per un ricovero in riabilitazione. Io e mia sorella eravamo entrambe nei contatti d’emergenza.

Così ci ritrovammo in ospedale insieme.

All’inizio fu tutto civile. Ma le frecciatine ripresero.

“Sarà confusa,” disse quando nostra madre chiese di Nima. “Probabilmente crede che sia la tua bambina in affido.”

Avevo finito la pazienza.

La affrontai nel corridoio: “Tu non sei più la benvenuta né con me, né con mia figlia. Finché non sarai in grado di rispettare il fatto che io sono sua madre, tra noi è finita.”

Lei ridacchiò. “Ti credi migliore di me? Con il tuo unico bebè, il tuo lavoro da fighetta e la tua triste famigliola inventata?”

Mi voltai e chiusi la porta della stanza di mamma dietro di me.

Pensavo che fosse la fine definitiva.

Ma il karma ha i suoi tempi.

Tre anni dopo, ricevetti una telefonata da mia cugina Leena. Non eravamo mai state molto unite, ma ci sentivamo ogni tanto. Sembrava a disagio.

“Ascolta, non voglio impicciarmi, ma credo che tu debba sapere—tuo cognato se n’è andato.”

“Sparito?”

“Già. È andato in Texas con un’altra. Ha lasciato tua sorella con i bambini e il mutuo. E…”

“E?”

“Sta dicendo in giro che la stai aiutando.”

Mi si gelò il sangue.

Aiutandola? Non ci parlavamo da più di due anni. Nemmeno un messaggio.

Eppure pare che avesse detto a Leena e ad altri parenti che stavo “gestendo le pratiche legali” per lei e che “mandavo soldi quando potevo.” Per salvare la faccia.

Inizialmente lasciai correre. Non la affrontai.

Ma poi si presentò.

Non a casa mia. Né in ufficio.

All’asilo di Nima.

Arrivò all’uscita, tutta sorrisi, distribuendo cupcake come se fosse la mamma di qualcuno.

La maestra le chiese se fosse la nonna di Nima.

Lei rise e rispose: “Oh, sono la zia. Praticamente l’ho cresciuta io. Mia sorella non c’è sempre, così do una mano quando posso.”

Lo scoprii solo perché un’altra madre mi riconobbe a una festa della scuola e mi ringraziò per “i cupcake buoni”.

Mi crollò il mondo sotto i piedi.

Andai subito dalla direttrice, chiarii tutto e compilai i moduli per impedire che chiunque, tranne me, potesse ritirare Nima. Poi le scrissi:

“Stai lontana da mia figlia. La prossima volta non farò solo un rapporto. Ti denuncerò.”

Questa volta rispose.

“Sei piena d’odio. Lo sei sempre stata. Mi punisci perché io ho potuto avere figli. Perché ho una FAMIGLIA VERA.”

E lì capii davvero.

Non era arrabbiata perché avevo adottato. Era arrabbiata perché avevo smesso di aver bisogno di lei.

Quando piangevo per i test negativi, lei era la sorella consolatrice. Ma quando ho trovato la felicità senza il legame biologico—quando sono diventata madre senza di lei—ha perso il suo ruolo nella storia.

E ora che la sua vita crollava, pensava di poter rientrare nei miei confini interpretando la parte della “zia affettuosa”.

Ma avevo imparato una cosa.

Il sangue non fa famiglia. Lo fanno la costanza. Il rispetto. L’essere presenti davvero.

E quando qualcuno ti mostra chi è, più e più volte, a un certo punto devi credergli.

Non volevo che Nima crescesse con rancore. Così, quando fu abbastanza grande da chiedere della “zia”, le dissi la verità—ma con delicatezza.

“È una persona che abbiamo amato. Ma ha fatto delle scelte che non erano sicure per noi. Così adesso la amiamo… da lontano.”

Qualche mese dopo, arrivò l’ultima sorpresa.

Una lettera scritta a mano. Nessun mittente.

Dentro: due foto. Una di noi bambine che giocavamo sotto l’irrigatore. L’altra di Nima neonata—probabilmente scattata il giorno del barbecue.

E un biglietto:

“Mi sbagliavo. Pensavo che essere madre significasse solo avere legami di sangue. Tu mi hai insegnato altro.

Non cercherò più di contattarti. Ma spero che un giorno Nima sappia che è stata amata. Anche se non ho mai capito come dimostrarlo.”

— R

Non piansi. Ma rimasi a fissare quel biglietto a lungo.

Le persone non sempre tornano nel modo in cui vorremmo. A volte, non tornano affatto.

Ma quando lo fanno—anche in silenzio, anche in ritardo—ha comunque un significato.

Non risposi. Non ne avevo bisogno.

Mia figlia stava bene. Avevamo le nostre persone. Avevamo la nostra pace.

E ogni sera, quando la rimbocco, ricordo cosa serve per costruire una famiglia:

Non il sangue condiviso. Ma l’amore condiviso.

È su questo che la crescerò.

Add comment