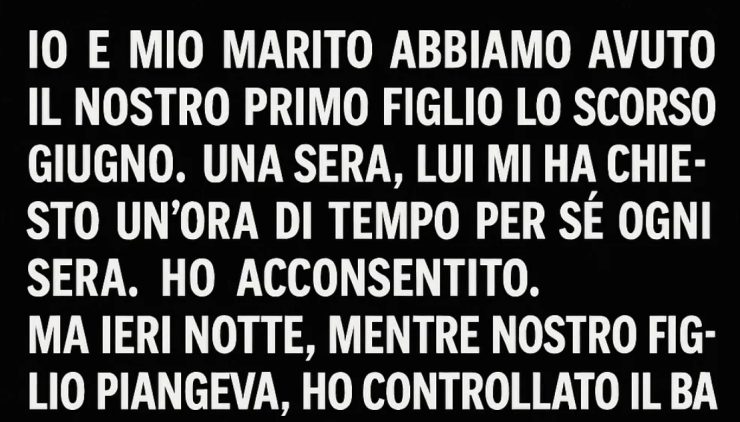

Io e mio marito abbiamo avuto il nostro primo bambino lo scorso giugno. Una sera, mi chiese un’ora di tempo da solo ogni notte. Accettai. Ma ieri sera, mentre nostro figlio piangeva, ho controllato il baby monitor. Non inquadra solo la culla, ma anche parte della stanza. E in un angolo, ho visto mio marito seduto per terra, circondato da vecchi album fotografici, mentre mormorava qualcosa a bassa voce.

All’inizio non capivo cosa stesse dicendo. Alzai leggermente il volume. Davanti a lui c’era aperto il nostro album di nozze, e stringeva il piccolo giraffino di peluche di nostro figlio come se fosse un’ancora di salvezza. Continuava a sussurrare: “Mi dispiace, ci sto provando,” ancora e ancora.

Mi si è spezzato il cuore. Non sentivo neanche più il pianto dalla culla. Fissavo lo schermo, osservando quell’uomo—sempre forte, stabile, sorridente—mentre sembrava sgretolarsi sul pavimento.

Quella notte non dissi nulla. Finsi di dormire quando salì a letto, anche se sentivo ancora l’odore del sale sulla sua pelle, segno di lacrime ormai asciutte.

Il giorno dopo, feci qualcosa che non faccio mai: mi presi un giorno di malattia. Lui andò al lavoro come sempre, al ferramenta, pranzo preparato, chiavi che tintinnavano. Aspettai che uscisse, poi andai nella cameretta e presi l’album dallo scaffale.

Deve averlo messo lì da poco. Di solito stava sotto il mobile della TV.

Lo sfogliai lentamente. E poi vidi qualcosa che mi colpì come un pugno allo stomaco: tra le pagine, una vecchia foto che non avevo mai visto—lui da adolescente, davanti a una roulotte, accanto a una donna che gli somigliava molto, ma con un volto segnato. La pelle consumata dal sole, occhi profondi, sigarette nel taschino. Sul retro, scritto da lui: “Io e mamma. Primavera 2002.”

Avevo incontrato suo padre solo una volta, e molto brevemente. Non erano vicini. Mi aveva raccontato che sua madre era morta anni prima che ci conoscessimo. Pensavo fosse tutto lì.

Mi sbagliavo.

Quella sera gli dissi che dovevamo parlare. Sembrava un cervo abbagliato dai fari, poi annuì. Lo feci sedere e, con dolcezza, gli dissi: “Ti ho visto sul baby monitor, ieri notte.”

I suoi occhi restarono fissi.

“Stavi tenendo il giraffino,” continuai. “E parlavi da solo.”

Inspirò profondamente, piano. Poi disse: “Non volevo che tu lo vedessi.”

Gli dissi che andava tutto bene. Che volevo solo capire.

E allora si aprì.

Mi raccontò che stava lottando. Non tanto con il nostro bambino, ma con l’idea di che tipo di padre potesse essere. La sua infanzia, mi disse, non era qualcosa che voleva ricordare. Sua madre era entrata e uscita dalla sua vita—droghe, alcol, fidanzati sbagliati. Lo amava, diceva, ma non sapeva come esserci per lui. Suo padre se n’era andato quando aveva sei anni. Era cresciuto un po’ qua e un po’ là, soprattutto con la nonna, finché non morì quando lui aveva sedici anni.

“Continuo a pensare,” sussurrò, “e se lo rovino? E se gli trasmetto tutto questo?”

Mi confessò che ogni sera, quando chiedeva del tempo per sé, in realtà era un’ora di panico. Si sedeva con gli album o stringeva uno dei giocattoli del bambino, cercando di convincersi che tutto fosse reale. Che meritasse quella famiglia. Che potesse farcela.

Mi spezzò.

E capii una cosa: ero talmente concentrata sul bambino—sui ritmi, i pannolini, le poppate—che non mi ero più fermata a chiedermi come stesse lui. Entrambi eravamo entrati in modalità sopravvivenza, dimenticandoci che avremmo dovuto affrontare tutto insieme.

Così iniziammo a parlare di più. Basta “tempo da soli.” Lo trasformammo in “tempo insieme.” Ogni sera, dopo aver messo a letto il piccolo, ci sedevamo sul portico, anche solo per 15 minuti. A volte in silenzio. A volte lui piangeva. A volte anch’io.

Una sera, circa tre settimane dopo, mi consegnò un biglietto. Disse che l’aveva scritto durante una delle sue notti di panico, ma non aveva mai trovato il coraggio di mostrarmelo.

Diceva:

“Non so come si fa a essere padre. Ma so che non voglio essere come il mio. Ho paura di diventare invisibile. Se mai mi vedi allontanarmi, per favore, riportami indietro.”

Lo piegai lentamente. Lo misi nel mio diario.

Gli dissi: “Hai già spezzato il ciclo. Solo per il fatto di preoccuparti così tanto, l’hai spezzato.”

Abbiamo iniziato ad andare in terapia—insieme. Qualcosa che nessuno dei due aveva mai considerato prima. Ero nervosa all’inizio, ma ci ha aiutati. Gli ha dato lo spazio per elaborare il lutto per l’infanzia che non ha avuto. E a me quello per capire come sostenerlo senza diventare il suo appoggio emotivo costante.

Abbiamo creato un piccolo rituale: ogni venerdì sera, tiriamo fuori un album e parliamo di ciò che ricordiamo. Non solo le cose belle, ma tutto. E ora stiamo costruendo un nuovo album—per nostro figlio. La prima foto? Noi tre, sfocati, stanchi, il bambino che urla a pieni polmoni. È reale. È nostro.

Poi, circa sei mesi dopo, è successo qualcosa.

Tornai a casa dal lavoro, e mio marito sembrava aver visto un fantasma.

“È arrivata una lettera,” disse. “Da mia zia. La sorella di mia madre.”

Non sapevo nemmeno che avesse una zia.

A quanto pare, sua madre era morta l’anno prima della nascita del nostro bambino. Ma prima, aveva scritto una serie di lettere mai spedite. La zia le aveva trovate mentre svuotava un vecchio deposito, e decise di inviarne una. Ci aveva rintracciati grazie a un vecchio indirizzo trovato in una delle lettere.

Era breve. Cruda. Ma sincera. Scriveva dei suoi rimpianti. Di come avrebbe voluto conoscere suo nipote. Scriveva: “Non sapevo come essere madre per te. A malapena sapevo esserlo per me stessa. Ma ti ho amato. Ti ho sempre amato.”

Lui pianse. Tanto. Poi disse qualcosa che non dimenticherò mai:

“Era spezzata. Ma ha comunque cercato di chiedere scusa. Non posso continuare a portare tutto questo peso.”

Quella notte prese uno dei giraffini dalla cameretta, lo mise accanto alla lettera e sussurrò: “Grazie.”

Non era previsto, ma finimmo per dare alla nostra secondogenita il suo nome. Non il primo—non era ancora pronto—ma il secondo.

E poi, sei mesi fa, un altro colpo di scena: ricevemmo una sorpresa per posta. Stavolta, da suo padre. L’uomo che non vedeva dall’infanzia. Aveva visto il nostro cognome su una lista di donatori di beneficenza—a quanto pare, mio marito donava in silenzio a un rifugio per giovani della sua città natale.

Suo padre disse che era in recupero. Pulito da cinque anni. Non chiedeva soldi né perdono. Solo la possibilità di conoscere i suoi nipoti un giorno.

Ci pensammo a lungo. Non fu un sì facile. Ma alla fine, accettammo.

Vennero a Natale. Portò un trenino di legno che aveva intagliato lui stesso. Rimase sul pavimento a giocare con nostro figlio per due ore senza mai distrarsi.

E quando se ne andò, mio marito mi disse: “Quella stanza una volta era la più spaventosa della casa. Ora è la più sicura.”

Non siamo perfetti. Sbagliamo spesso. Ma ogni giorno abbiamo l’opportunità di riscrivere la storia. Non per cancellare il passato, ma per scegliere qualcosa di diverso per il capitolo successivo.

Se c’è una cosa che ho imparato da tutto questo, è che la guarigione non assomiglia a un film. È silenziosa. Irregolare. A volte ha le sembianze di un uomo adulto che stringe un peluche e sussurra scuse nel buio.

Ma è reale. Ed è abbastanza.

Se stai crescendo un figlio con un passato pesante sulle spalle, sappi questo: il solo fatto che tu abbia paura di ripetere gli stessi errori significa che stai già facendo meglio di quanto credi.

Add comment