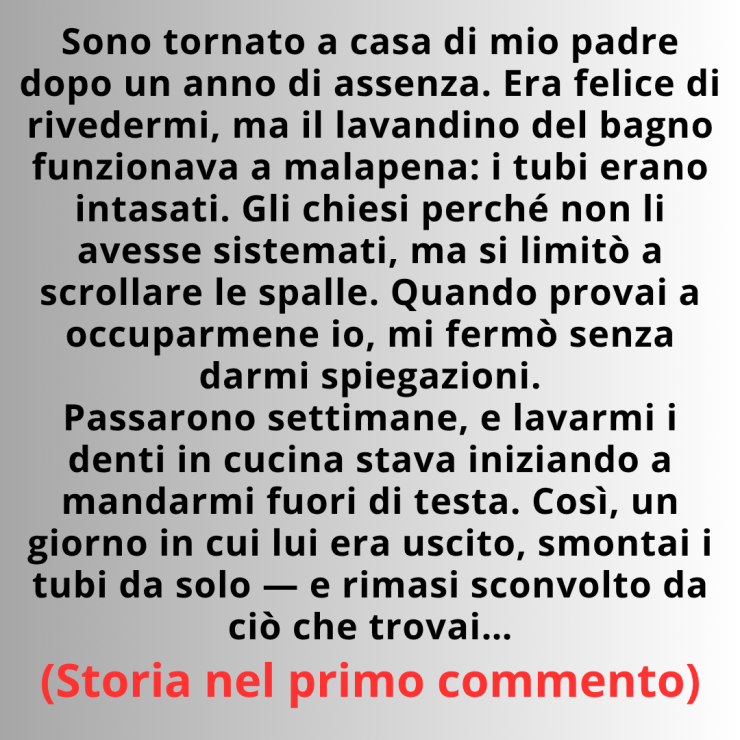

Sono tornato a casa di mio padre dopo un anno lontano. Era felice di rivedermi, ma il lavandino del bagno funzionava a malapena: i tubi erano completamente otturati. Gli chiesi perché non li avesse mai sistemati, ma si limitò a scrollare le spalle. Quando provai a sistemarli io, mi fermò, senza darmi spiegazioni.

Passarono le settimane, e lavarmi i denti nel lavandino della cucina cominciava davvero a darmi sui nervi. Così, un giorno in cui lui era uscito, smontai i tubi da solo — e rimasi scioccato nel trovare una piccola busta di velluto nascosta nel sifone.

Era zuppa e viscida, ma al suo interno c’erano tre anelli antichi che brillavano. Sembravano gioielli di famiglia, preziosi, forse appartenuti a mia madre. La mia prima reazione fu: perché diavolo papà avrebbe nascosto questi anelli nei tubi del bagno? Li distesi su un asciugamano, tremando.

Quando papà rientrò e mi vide con quegli anelli in mano, si bloccò. Sembrava che gli avessi puntato una pistola.

«Papà, che cosa sono questi?» chiesi.

Li guardò come se fossero maledetti. «Erano di tua madre», sussurrò. «Pensavo fossero andati persi.» Ma qualcosa nel suo tono mi mise a disagio: sembrava più spaventato che sollevato.

Lo incalzai per avere risposte. Sostenne che mamma li aveva venduti prima di morire, ma ricordavo perfettamente quella notte. Ero abbastanza grande. Mamma piangeva stringendo quegli stessi anelli, la notte prima di andarsene via per sempre. La sua versione non tornava. Minacciai di portarli da un gioielliere per capire se fossero rubati, e lui crollò.

Confessò di averli portati al banco dei pegni alle spalle di mamma per saldare un debito di gioco. Anni dopo li aveva ricomprati, ma non aveva mai avuto il coraggio di darmeli. Temeva che lo avrei odiato. Così li nascose.

Aveva vissuto con questo segreto per anni, come se fosse un’ancora che lo trascinava a fondo. Aveva preferito lasciare marcire un lavandino pur di non affrontare la verità.

Non sapevo come reagire. Una parte di me era furiosa — aveva lasciato che l’orgoglio e la vergogna imprigionassero quei ricordi. Ma un’altra parte provava pena. Era un uomo solo, che cercava di fare la cosa giusta nei modi più sbagliati.

Portai gli anelli da un gioielliere per farli pulire. Li riconobbe subito.

«Appartenevano ad Aurelia Donnellan, vero?» chiese. Mia madre. Era un’artista nota nella nostra città. Era come se quegli anelli custodissero una parte della sua anima. Disse che valevano molto più di quanto immaginassi, sia in termini economici che sentimentali.

Quella sera, io e papà ci sedemmo al tavolo, gli anelli splendenti tra noi. Mi raccontò del gioco d’azzardo: un solo weekend che era sfuggito di mano, e un usuraio di nome Desmond che aveva cominciato a minacciarlo. Giurò di non aver più scommesso da allora. Aveva nascosto il suo errore per anni, consumato dal senso di colpa. In quel momento capii che in fondo non avevo mai conosciuto davvero mio padre.

Sembrava così piccolo, seduto lì, gli occhi pieni di rimpianto. Gli presi la mano e gli dissi che lo perdonavo. Scoppiò in lacrime. Era la prima volta che lo vedevo piangere dalla morte di mamma.

Nei giorni successivi, lo vidi cambiare. Sorrideva di più. Iniziò ad aggiustare le cose in casa — piccoli interventi che aveva lasciato andare per anni. Sembrava più leggero, come se confessarsi lo avesse liberato. Riparammo insieme il rubinetto della cucina, poi il buco nel soffitto del corridoio. Per la prima volta da anni lavorammo fianco a fianco senza silenzi imbarazzanti.

Un pomeriggio, decisi di indossare uno degli anelli di mamma appeso a una catenina. Papà lo notò e mi chiese di tenerlo in mano. Lo rigirò tra le dita come se fosse la cosa più preziosa al mondo, poi mi guardò con orgoglio e tristezza insieme.

«Tua madre sarebbe così fiera di te», sussurrò.

Quando tutto sembrava tornare alla normalità, ricevetti una chiamata da una donna di nome Sabina. Mi disse di avermi visto al bar con l’anello di mia madre e sosteneva che mamma glielo avesse promesso prima di morire. Ne rimasi sconvolto — non avevo mai sentito parlare di Sabina. Lei insisteva: erano migliori amiche. Mi pregò di incontrarci.

Quando ci vedemmo in un diner, mi mostrò foto con mamma, abbracciate e sorridenti. Non potevo negare la loro complicità. Mi raccontò che mamma le aveva confidato tutto sul problema di papà con il gioco. Mi mostrò anche una lettera in cui mamma scriveva che, se le fosse successo qualcosa, Sabina avrebbe dovuto prendere gli anelli. La data era tre giorni prima che mamma sparisse.

Il mio mondo si capovolse. Mamma voleva davvero lasciare papà? Perché non aveva portato via gli anelli? O forse lui l’aveva fermata? Tornai a casa e lo affrontai. Giurò che mamma non intendeva lasciarlo, che aveva avuto un crollo e lui aveva solo cercato di aiutarla. Disse che era fuggita nella notte.

Sabina, invece, raccontò che mamma aveva preparato le valigie e le aveva chiesto di andare a prenderla. Ma Sabina non arrivò in tempo. Mamma sparì e venne trovata giorni dopo in un fiume. Le autorità parlarono di incidente, ma Sabina aveva sempre sospettato che papà sapesse di più. Sentii il terreno crollarmi sotto i piedi.

Papà giurò sulla sua vita di non averle fatto del male. Disse di averla cercata ovunque, e che il rimorso per averle sottratto gli anelli era stato una punizione continua. Ma in me si fece strada il dubbio. Ricordai le urla notturne, le porte sbattute, mamma che piangeva nel buio. Iniziai a mettere in discussione tutto ciò che credevo di sapere sulla mia infanzia.

Andai in soffitta e trovai i vecchi diari di mamma. Negli ultimi appunti scriveva di sentirsi in trappola, impaurita dal temperamento di papà, temeva che avrebbe potuto fare qualcosa di terribile se lei se ne fosse andata. Parlava anche di aver contattato un avvocato per chiedere il divorzio. Nulla combaciava con il racconto di papà.

Portai i diari a Sabina. Li lesse piangendo. Disse che mamma meritava molto di più. Ma mi incoraggiò anche a trovare una forma di chiusura, a non lasciare che l’amarezza avvelenasse la mia vita, come aveva fatto con papà. Mi diede un ultimo indizio: il nome dell’avvocato di mamma.

Andai a trovarlo. Era anziano ma ricordava bene mia madre. Disse che era determinata a lasciare papà, ma temeva per me. Voleva l’affidamento perché aveva paura che la rabbia di mio padre potesse ricadere su di me. Non ebbe più notizie da lei dopo una telefonata.

Tornai a casa confuso e distrutto. Papà mi stava aspettando in cucina, con gli anelli davanti a sé.

«So che hai cercato risposte», disse. Annuì. Restammo in silenzio, due anime spezzate in una casa piena di fantasmi. Alla fine parlò:

«Non le ho mai fatto del male. Lo giuro. Ma non ho fatto abbastanza per aiutarla.»

Confessò di aver cercato di fermarla, di averle urlato contro, di averle afferrato un braccio. Lei fuggì nella tempesta. Quella fu l’ultima volta che la vide viva. Si era incolpato ogni giorno da allora.

Volevo odiarlo. Una parte di me lo odiava. Ma vidi anche l’uomo solo che era diventato, schiacciato dalla colpa. Non lo giustificava. Ma spiegava tutto.

Decidemmo di organizzare insieme un memoriale per mamma, invitando Sabina e gli amici che la ricordavano. Condividemmo ricordi, belli e brutti. Fu doloroso, ma necessario. Alla fine, posai gli anelli sulla riva del fiume dove era stata trovata, lasciando che la corrente li portasse via. Fu come lasciar andare lei — e il passato.

Io e papà iniziammo a ricostruire. Parlammo di tutto: degli errori, dei rimpianti, dell’amore, per quanto imperfetto. Si scusò per aver lasciato che l’orgoglio e la vergogna rovinassero ciò che restava di lei. Gli dissi che non avrei mai dimenticato, ma ero pronto a perdonare.

Nei mesi successivi, papà iniziò a fare volontariato in un rifugio per famiglie in difficoltà. Diceva che era il suo modo di onorare la memoria di mamma, trasformando il dolore in qualcosa di buono. Lo vidi ridere con i bambini, gli occhi più leggeri di quanto li avessi mai visti. Sembrava finalmente in pace.

Io tornai a vivere a casa per un po’. Conservai i diari di mamma, li leggevo ogni volta che sentivo la sua mancanza. Iniziai a vedere spesso Sabina. Diventammo molto legati, uniti dall’amore per la stessa donna. Mi raccontò storie su di lei che non conoscevo — i sogni di aprire una galleria d’arte, le danze sotto la pioggia. Era come se avessi ritrovato una parte di lei.

Un giorno, camminando lungo il fiume, mi accorsi che non provavo più rabbia. Provavo gratitudine: per la verità, anche se dolorosa; per la possibilità di perdonare; per sapere che mamma mi aveva amato abbastanza da volermi proteggere. Sapevo che avrebbe voluto che io vivessi pienamente, senza restare intrappolato nel passato.

Io e papà abbiamo ancora i nostri momenti. A volte discutiamo, a volte piangiamo. Ma soprattutto, parliamo. Non lasciamo più che il silenzio costruisca muri. Ci diciamo le cose difficili, sapendo che solo la verità può costruire qualcosa di nuovo.

Se c’è una cosa che ho imparato, è che i segreti consumano le famiglie dall’interno, come la ruggine nei vecchi tubi. Affrontare la verità fa paura, ma è l’unico modo per spezzare il ciclo. E il perdono, per quanto difficile, libera tutti.

Ecco perché condivido questa storia: per aiutare chiunque stia lottando a capire che il passato non deve per forza definire il futuro. Possiamo sempre scegliere di affrontare gli errori, perdonare, e costruire qualcosa di migliore.

Add comment