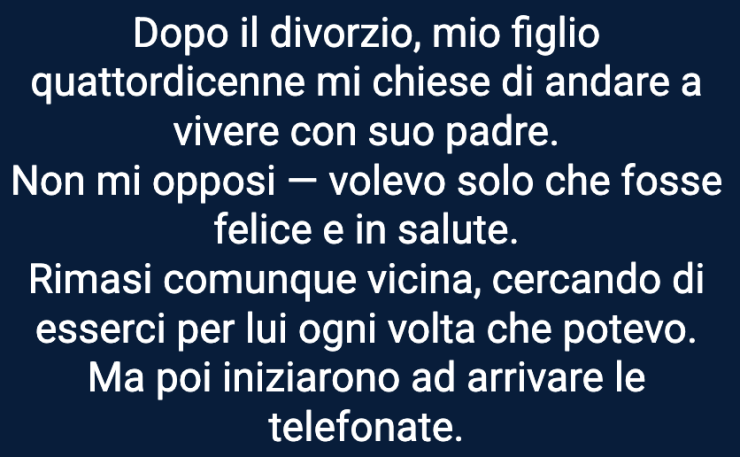

Quando mio figlio adolescente ha deciso di andare a vivere con suo padre dopo il divorzio, ho cercato di non interferire. Ma il suo silenzio diceva più di qualsiasi parola, e ho capito che qualcosa non andava. Quella che è seguita è diventata una storia silenziosa ma potente, fatta di salvezza, resilienza e dell’amore incondizionato di una madre che si è rifiutata di restare a guardare suo figlio mentre crollava da solo.

Aveva 14 anni quando Mason mi chiese di andare a vivere con il padre dopo la separazione. Acconsentii.

Non perché lo volessi davvero — in realtà, lo avrei tenuto con me ogni giorno se avessi potuto — ma perché non volevo ostacolare un legame tra padre e figlio che cercava di ricomporsi. Lo avrei comunque visto nei fine settimana, o quando voleva. Solo, non sarebbe stato con me tutti i giorni.

Mason sentiva la mancanza di Eddie — suo padre, simpatico e scanzonato, quello delle crêpes a mezzanotte e dei cappellini da baseball al contrario alle partite di calcio. Eddie sembrava intenzionato a essere più presente, più affidabile, più stabile.

Così lasciai andare Mason.

Mi ripetevo che era la scelta giusta. Concedergli spazio non significava abbandonarlo.

Ma la verità è che quella decisione mi spezzò in silenzio.

All’inizio, Mason chiamava spesso. Mandava selfie buffi, aggiornamenti su serate con pizza e film. Foto di waffle bruciacchiati, sorrisi storti e avventure dell’ultimo minuto.

Salvavo tutto. Riguardavo ogni video più volte. Mi mancava da morire, ma mi ripetevo: “Questo è giusto. È ciò di cui ha bisogno.”

Sembrava felice. Leggero. Libero. E volevo crederci.

Poi le chiamate si diradarono. I messaggi divennero rari. Le conversazioni si ridussero a monosillabi.

E infine, silenzio.

Cominciarono ad arrivarmi segnalazioni da altri — i suoi insegnanti.

Uno mi scrisse riguardo ai compiti non consegnati: “Dice di aver dimenticato. Ma non è da lui.”

Un’altra mi chiamò durante la pausa pranzo, tra un morso e l’altro: “Sembra disconnesso. È presente, ma non davvero… Va tutto bene a casa?”

Poi arrivò la telefonata peggiore: dal professore di matematica.

“Lo abbiamo sorpreso a copiare durante un compito. Non è da lui. Sembrava… perso.”

Perso.

Quella parola mi si attaccò addosso.

Non ribelle. Non difficile. Perso.

Quella sera lo chiamai. Nessuna risposta. Lasciai un messaggio. Passarono ore. Ancora nulla.

Seduta sul letto, guardavo l’ultima foto che mi aveva mandato: lui ed Eddie che sollevavano una pizza bruciata come fosse uno scherzo.

Ma non sembrava più divertente. Qualcosa non andava. E il silenzio faceva male.

Chiamai Eddie — senza accusare, solo preoccupata. La voce calma, neutra. Cercando di mantenere quella fragile tregua che i genitori divorziati conoscono bene.

Lui sospirò. Un sospiro stanco, quasi infastidito.

“È un adolescente, Claire. A volte si impigriscono. Ti stai facendo troppe paranoie.”

Paranoie. Quanto odiavo quella parola.

Me l’aveva già detta anni prima, quando Mason era neonato e io piangevo in bagno, esausta dopo tre notti insonni. Eddie dormiva. Io no.

“Ti preoccupi troppo,” aveva borbottato. “Rilassati. Starà bene.”

E io gli avevo creduto. Perché l’alternativa — ammettere che ero sola in trincea — era troppo pesante da sopportare.

Ed ero di nuovo lì.

Mason ancora una volta stava male — ma in silenzio. E Eddie ancora una volta si girava dall’altra parte.

Ma stavolta il mio silenzio stava facendo danni.

Mason non era più un neonato con le coliche. Era un ragazzo che stava crollando in una casa che non era la sua.

E dentro di me — quella parte che ha sempre saputo quando Mason aveva bisogno di me — iniziò a urlare.

Un giovedì pomeriggio non chiesi permesso. Andai semplicemente a prenderlo a scuola. Pioveva: una pioggia leggera, costante, che ovatta tutto.

Mi fermai dove sapevo che mi avrebbe vista. Spensi il motore. Aspettai.

Quando suonò la campanella, i ragazzi uscirono in gruppo. Poi lo vidi — da solo, passo dopo passo, lento.

Salì in macchina senza dire una parola.

Il mio cuore si spezzò.

Il suo cappuccio bagnato gli aderiva alle spalle. Le scarpe fradice. Lo zaino penzolava molle da una spalla. Ma fu il suo volto a distruggermi.

Occhiaie profonde. Labbra pallide, screpolate. Spalle curve, come se volesse scomparire.

Con le mani tremanti, gli offrii una barretta. Lui la fissò.

Il riscaldamento soffiava piano, ma non bastava a scaldare il gelo nel petto.

Poi, in un sussurro appena più forte della pioggia, disse:

“Non riesco a dormire, mamma. Non so cosa fare…”

E capii: mio figlio non stava bene.

La verità uscì piano, a pezzi.

Eddie aveva perso il lavoro — poche settimane dopo che Mason si era trasferito. Non lo aveva detto a nessuno. Continuava a fingere. Stesse battute. Stessa routine. Stesso sorriso forzato.

Ma dietro le quinte, tutto crollava.

Il frigo era quasi vuoto. Le luci sfarfallavano. Mason evitava di usare il microonde perché faceva rumori strani. Eddie era spesso fuori — “colloqui di lavoro,” diceva — ma non sempre tornava.

Così Mason si arrangiava. Cerealì a colazione — a volte senza latte. Faceva il bucato da solo. Pranzava con cucchiaiate di burro d’arachidi. Cracker secchi a cena.

Faceva i compiti al buio, sperando che il Wi-Fi reggesse.

“Non volevo che pensassi male di lui,” sussurrò. “O di me.”

E allora capii.

Non era pigro. Non si stava ribellando.

Stava annegando.

E cercava di tenere a galla suo padre. Di sorreggere una casa che cadeva a pezzi. Di proteggere entrambi i suoi genitori dal collasso.

E io non me n’ero accorta.

Non perché non mi importasse. Ma perché pensavo che dargli spazio fosse giusto. Che non interferire fosse rispettoso.

Ma Mason non aveva bisogno di distanza.

Aveva bisogno di qualcuno che lo riportasse a casa.

Quella sera lo portai con me. Nessun tribunale. Nessuna discussione. Solo istinto. E lui non protestò.

Dormì 14 ore di fila. Il volto si distese, come se finalmente il suo corpo si sentisse al sicuro.

Il giorno dopo, mi chiese se avevo ancora la sua vecchia tazza con il robot — quella con il manico scheggiato.

La trovai in fondo alla credenza. Quando ci sorrise dentro, uscii dalla stanza per non fargli vedere gli occhi lucidi.

“Mamma?” chiese più tardi. “Mi prepari qualcosa da mangiare?”

“Che ne dici di una colazione completa? Uova, pancetta, salsicce… tutto!”

Annui, sorridendo.

In silenzio, avviai la pratica per cambiare l’affidamento. Non volevo distruggere nessuno — né Mason, né Eddie. So che anche Eddie stava soffrendo.

Ma non rimandai Mason indietro. Non finché non fosse stato ricostruito il rispetto. Non finché Mason non avesse avuto una scelta. Un posto dove respirare. Dove qualcuno tenesse fermo l’aria per lui.

La guarigione richiese tempo. Come sempre.

All’inizio, Mason parlava poco. Tornava da scuola, lasciava lo zaino e si sdraiava sul divano come un’ombra. Fissava la TV senza davvero guardarla.

A volte non toccava nemmeno il cibo.

Non lo pressai. Non lo forzai.

Resi la casa morbida. Prevedibile. Sicura.

Iniziammo la terapia — con calma. Sceglieva lui l’orario, il terapeuta, anche la musica in macchina. Gli dissi: “Non dobbiamo sistemare tutto subito. Basta esserci.”

E iniziai a lasciargli dei bigliettini sulla porta della camera:

“Sono fiera di te.”

“Stai andando meglio di quanto credi.”

“Anche se non parli, ti vedo.”

“Sei unico.”

Per settimane restarono lì, ingialliti dal tempo. Ma non li tolsi.

Poi una mattina trovai un post-it sul mio comodino. Scritta a matita, tremolante:

“Grazie per vedermi. Anche quando non parlavo. Sei la migliore, mamma.”

Mi sedetti e strinsi quel foglietto come fosse sacro.

Un mese dopo, Mason mi disse: “Mamma? Posso restare dopo scuola per il club di robotica?”

Trattenni l’entusiasmo. “Certo. Ottima idea.”

I suoi occhi si illuminarono.

“Penso che voglio ricominciare a costruire.”

Sapevo bene cosa significava.

“Vai, tesoro,” dissi. “Ti preparo il pane all’aglio per dopo.”

Due settimane dopo portò a casa un ponte di stecchini e colla a caldo. Crollò appena lo sollevò.

Lo fissò. Poi rise. Davvero.

“Va bene,” disse. “Ne costruirò un altro.”

Volevo fermare il tempo. Incorniciare quel momento. Perché quel ragazzo — quello che costruiva città di LEGO e sognava di fare l’ingegnere — era tornato.

Un pezzetto, un sorriso, un bigliettino alla volta.

A maggio ricevetti una mail da una professoressa:

“Devi esserci.”

Chiamarono il suo nome. Le mani mi tremavano.

“Studente più resiliente!”

Salì sul palco. Calmo, fiero. Si fermò, guardò tra il pubblico e sorrise.

Alzò una mano verso di me. E una verso Eddie, seduto in fondo con le lacrime agli occhi.

Quel gesto diceva tutto ciò che ancora non eravamo riusciti a dire: stavamo guarendo. Insieme.

Eddie ora chiama. A volte per poco: “Com’è andata a scuola?” o “Stai ancora con quei robot, eh?”

Non è perfetto. Ma è qualcosa.

Mason vive con me a tempo pieno. La sua stanza è di nuovo in disordine — nel modo giusto. Quello vivo.

Lascia bigliettini sulla scrivania:

“Respira.”

“Un passo alla volta.”

“Non sei solo, Mase.”

Mi prende in giro per il mio telefono preistorico e i capelli grigi. Si lamenta degli asparagi che servo con il pesce. Insiste per tingersi i capelli di verde.

E quando entra in cucina e chiede aiuto, smetto tutto e lo aiuto.

Non perché so tutto. Ma perché ha chiesto. E si fida di me abbastanza da chiedere. Questo vale più di ogni risposta.

Mi sono perdonata per non aver visto prima. Ora so che il silenzio non è pace, e la distanza non è sempre rispetto.

A volte l’amore è rumoroso. A volte è presentarsi senza essere chiamati. A volte è dire:

“So che non mi hai cercata. Ma io sono qui lo stesso.”

Mason non aveva bisogno di libertà. Aveva bisogno di essere salvato. E non mi pentirò mai di averlo afferrato quando stava affondando.

Perché è questo che fanno le mamme. Ci tuffiamo. Stringiamo forte. E non molliamo finché non torna il respiro. Fino a quando non si riaprono gli occhi. Fino a quando la luce non ritorna.

Add comment