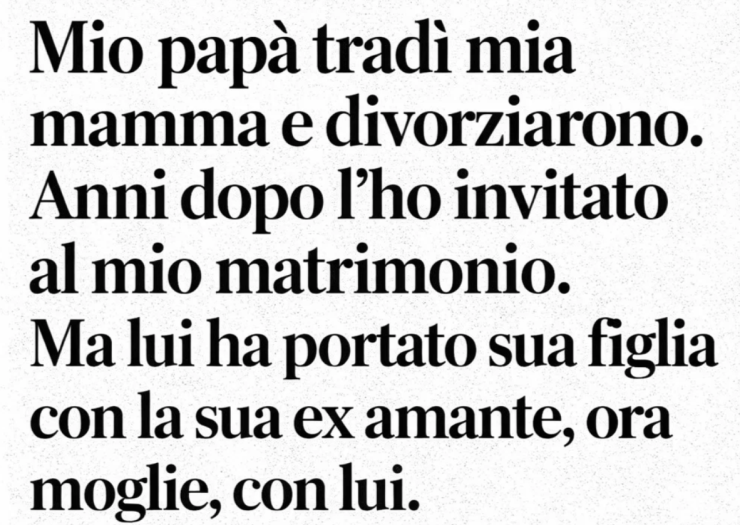

Mio padre ha tradito mia madre e, dopo il divorzio, la nostra famiglia non è più stata la stessa. Anni dopo, decisi comunque di invitarlo al mio matrimonio. Ma si presentò con la figlia avuta dalla sua ex amante — oggi sua moglie.

Quando la vidi, fui sopraffatta dalla rabbia. E lei, con un sorriso innocente, mi disse: “Mia mamma dice sempre che tu ti credi migliore di noi.”

Rimasi paralizzata. Il mio abito da sposa sembrava pesare cento chili. Quelle parole non erano solo maleducate — erano lame, e avevano colpito in pieno.

La guardai. Aveva a malapena quindici anni. Indossava un vestito rosa sgargiante che stonava con i toni neutri richiesti per la cerimonia. I capelli perfettamente acconciati. Il sorriso leggero, come se non avesse appena lanciato una granata nel mio petto.

Non risposi. Mi voltai e me ne andai.

Quella doveva essere una giornata d’amore. Di me e Mark, l’uomo che mi aveva vista nei momenti peggiori e non mi aveva mai lasciata. Invece, il mio pensiero tornava sempre a mio padre. Agli anni che aveva perso. A come mi aveva guardata quel giorno — come se non riconoscesse la donna che ero diventata.

Quando i miei divorziarono, avevo dodici anni. Sentivo le urla dietro le pareti la notte. Vedevo il volto di mia madre spegnersi giorno dopo giorno. E quando mio padre se ne andò, non ebbe neppure il coraggio di parlarmi. Semplicemente smise di farsi vedere.

Lo vidi forse due volte l’anno, al massimo. Mi portava a pranzo, come fossimo vecchi amici. Non mi chiese mai come stavo. Mai un “mi dispiace”.

Quando mi fidanzai, mi chiesi se invitarlo fosse la cosa giusta. Ma fu proprio mia madre a suggerirmelo.

“È pur sempre tuo padre,” mi disse con dolcezza. “Anche se non si è mai comportato come tale.”

Pensai che potesse essere un nuovo inizio. Non immaginavo che avrebbe portato con sé… loro.

Sua moglie — un tempo la migliore amica di mia madre — era seduta due file dietro di lui, sorridendo come se fosse il suo giorno speciale. E la figlia, quella ragazzina che aveva appena sparso sale su una ferita aperta, si comportava come se tutto fosse normale.

Non dissi nulla a Mark. Non volevo iniziare il matrimonio con amarezza. Ma quella frase continuava a tormentarmi.

“Mia mamma dice sempre che tu ti credi migliore di noi.”

Perché? Non avevo mai parlato male di loro. Mai.

Due settimane dopo il matrimonio ricevetti un biglietto per posta, senza mittente.

Una calligrafia incerta, un messaggio breve:

“Mi dispiace per il matrimonio. Non avrebbe dovuto dirlo. È solo una bambina. Penso spesso a te. – Papà.”

Tutto lì.

Nessuna spiegazione. Nessun vero pentimento. Solo quello.

Non risposi.

Passarono i mesi. Mi concentrai sul mio matrimonio. Mark ed io ci trasferimmo in una casetta con i pavimenti scricchiolanti e un albero di limoni in giardino. Adottammo un cane, Teddy: abbaiava al vento, ma era un cucciolo affettuoso.

La vita tornava tranquilla. Equilibrata.

Poi un giorno, ricevetti una telefonata da un numero sconosciuto.

“Sei Nora?” chiese una voce esitante.

“Sì?”

“Sono Ava. Mia mamma… è in ospedale.”

Rimasi senza parole.

Mi ci volle un attimo per capire chi stesse parlando. Ava — la ragazza del matrimonio. L’altra figlia di mio padre.

“Non sapevo chi chiamare. Papà è con lei giorno e notte. Ho pensato… magari volevi saperlo.”

Credevo di no. Credevo di non volerlo sapere.

Ma qualcosa nella sua voce — fragile, giovane, impaurita — mi fece fermare.

“Cosa è successo?” chiesi.

“Cirrosi epatica in stadio avanzato. Non lo aveva detto a nessuno. Neanche a lui.”

La ringraziai e riagganciai. Rimasi lì a fissare il muro, Teddy ai miei piedi.

Quella sera raccontai tutto a Mark. La telefonata. Gli anni che avevo cercato di dimenticare.

Mi prese la mano e disse: “Vai. Non per loro. Per te.”

Così andai.

Entrai in quella stanza d’ospedale sterile senza sapere perché. Mio padre era accanto al letto. Aveva il volto scavato. Quando mi vide, sgranò gli occhi.

“Nora,” sussurrò.

Lei dormiva. Pallida. Con tubi nelle braccia. Nulla a che vedere con la donna che ricordavo: quella con il rossetto rosso e la risata che riempiva le stanze.

Lui si alzò. “Non pensavo saresti venuta.”

“Neanch’io.”

Annui. “Lo capisco.”

Ava era seduta in un angolo. Piangeva in silenzio. Quando mi vide, si alzò e sussurrò: “Grazie.”

Mi sedetti. Nessuno parlò per un po’. Solo il suono delle macchine. E fuori, il mondo che andava avanti, ignaro.

Quella notte, io e mio padre parlammo per la prima volta dopo anni. Non chiacchiere superficiali. Ma davvero.

Mi disse che si era pentito di essere andato via. Che credeva di inseguire la felicità, e invece aveva trovato un senso di colpa che non lo lasciava. Che mi aveva osservata da lontano, desiderando di aver avuto più coraggio.

Non piansi. Non urlai.

Ascoltai.

Quando tornai a casa, Mark mi chiese com’era andata. Gli dissi la verità.

“È stato doloroso. Ma credo… credo sia il momento di smettere di lasciare che quel dolore definisca chi sono.”

Due settimane dopo, lei morì. Il funerale fu intimo. Non ci andai.

Ma mandai dei fiori. Non per lei. Ma per Ava. Perché nessuna bambina dovrebbe seppellire la madre da sola.

Tre mesi dopo, mio padre si presentò alla mia porta.

Aveva una scatola di legno tra le mani.

“Voglio che tu abbia questo,” disse.

Dentro c’erano foto — molte mai viste prima. Io a quattro anni sulle sue spalle allo zoo. Io a sette, addormentata sul divano accanto a lui. Disegni. Biglietti di compleanno scritti da me.

“Ho conservato tutto,” disse piano. “Anche quando non lo meritavo.”

Parlammo quel pomeriggio. Del passato. Degli anni persi. Di tutto ciò che avevamo mancato.

Poi disse qualcosa che cambiò tutto.

“Non pretendo di tornare a fare il padre. Ma mi piacerebbe provare a essere un amico.”

Non fu una scena da film. Niente abbracci sotto la pioggia o grandi discorsi.

Ma era reale.

Iniziammo a vederci una volta al mese per un caffè. Solo caffè. A volte veniva anche Ava.

Cercava ancora se stessa. E, nonostante tutto, mi scoprii desiderosa di aiutarla.

Un giorno mi chiese se odiassi sua madre.

Le dissi la verità.

“Odiavo quello che ha fatto. Ma non odio te. E non voglio che ti porti addosso una colpa che non è tua.”

Pianse. Anche io.

Passarono gli anni.

Mark ed io avemmo una bambina: la chiamammo Lily.

Un giorno, sfogliando un vecchio album, trovai una foto di mio padre che mi teneva in braccio da piccola.

La mostrai a Lily.

“Quello è il tuo nonno,” le dissi.

“È buono?”

Sorrisi. “Ci sta provando.”

Quando Lily compì cinque anni, fece due disegni per la Festa dei Nonni a scuola — uno per il padre di Mark, e uno per mio padre. Esitai prima di consegnarglielo.

Ma quando glielo diedi, lui pianse.

“Non me lo merito,” disse.

“Forse no,” risposi. “Ma lei questo non lo sa. Lei sa solo chi sei per lei.”

A volte la vita non ti dà storie semplici. A volte chi ti ferisce non è un mostro — è solo qualcuno che ha rotto qualcosa dentro sé stesso.

Perdonare non significa dimenticare. Significa scegliere di non lasciare che l’amarezza metta radici nel tuo cuore.

Mio padre non sarà mai il genitore che avrei voluto da bambina. Ma oggi è il nonno che mia figlia ama. E questo… è un tipo di redenzione che non mi sarei mai aspettata.

Se stai ancora portando dentro il dolore causato da chi ti ha deluso, non ti sto dicendo di perdonarlo oggi. Né domani.

Ma forse, solo forse, tieni il cuore appena socchiuso — giusto quanto basta perché la grazia possa entrare.

Perché a volte, le persone più inaspettate si presentano… non per ripetere il passato, ma per aiutarti a guarirlo.

Se questa storia ti ha toccato, condividila con qualcuno che ha bisogno di sentirla.

Non puoi mai sapere chi sta aspettando una seconda possibilità.

Add comment