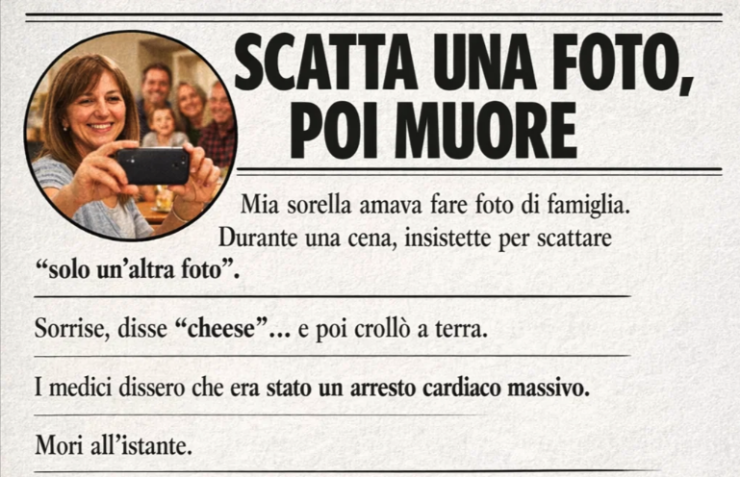

Mia sorella amava fare foto di famiglia.

Durante una cena, insistette per scattare “solo un’altra foto”.

Sorrise, disse “cheese”… e poi crollò a terra.

I medici dissero che era stato un arresto cardiaco improvviso. Morì all’istante.

Quando aprii il suo telefono per inviare gli inviti al funerale, rimasi scioccata nel vedere decine di messaggi, foto e video non inviati — tutti raccolti in una cartella chiamata “The Last Album”.

All’inizio pensai fosse solo un modo per organizzare le foto delle vacanze o forse il progetto di quell’album stampato di cui parlava da anni. Ma quando aprii la cartella, le mani iniziarono a tremarmi.

Ogni foto era etichettata con cura. Non con titoli generici come “Natale 2022” o “Gita al mare”, ma con parole precise:

“Mamma e la sua forza silenziosa.”

“Papà che cerca di non piangere alla mia laurea.”

“Mio fratello, anche quando non crede in se stesso.”

E poi… “Io, che sorrido attraverso il dolore.”

Seduta sul suo letto, ancora stordita, iniziai a scorrere senza sosta.

C’erano anche video. Uno per ogni membro della famiglia. Persino uno per la nostra vicina, la signora Patel, che ci portava sempre samosa avanzati. Li aveva registrati come messaggi in bottiglia.

Come se sapesse.

Sapeva.

Quella consapevolezza mi colpì più del dolore stesso.

Ma non erano video di addio. Erano lettere d’amore.

Alcuni divertenti — la prendeva in giro nostro cugino Marvin per i suoi disastri in cucina.

Altri dolci — come quello per mamma:

“Non hai fallito. Ci hai salvati. Ogni singolo giorno.”

E poi ce n’era uno per me… che non ebbi il coraggio di guardare subito.

Mi sembrava di violare qualcosa di intimo, come leggere un diario che non ti appartiene.

Poi mi chiamò la sua migliore amica, Tara.

«Devo dirti una cosa,» mi disse con voce rotta.

«È da un po’ che era malata.»

Rimasi muta. La stanza sembrò chiudersi intorno a me.

«Non voleva che nessuno lo sapesse. Non voleva essere compatita. Aveva una malattia cardiaca. Prendeva farmaci, ma la prognosi non era buona. Mi disse: “Se me ne vado, voglio che mi ricordino mentre rido.”»

Mi mancò il respiro.

«Ha passato gli ultimi mesi a creare quell’album,» aggiunse Tara.

«Disse che era il suo modo di restare.»

Nei giorni successivi, non riuscivo a smettere di scorrere quella cartella.

C’erano foto di dieci anni prima. Polaroid del mio decimo compleanno. Un video sfuocato di papà che ballava in cucina. Mamma che canticchiava mentre piegava i vestiti.

Era come se avesse raccolto silenziosamente la nostra vita, sapendo che un giorno avremmo avuto bisogno di ricordarla tutta.

Poi, finalmente, guardai il video che aveva fatto per me.

Si aprì con la sua faccia troppo vicina alla telecamera. Tipico. Rise, la sistemò, e disse:

“Se stai guardando questo, probabilmente non ci sono più per impedirti di rubarmi la felpa.”

Scoppiai a piangere.

Poi continuò:

“Pensi sempre di essere quello che sbaglia. Ma non è vero. Sei la colla che tiene insieme tutto.

Sei la ragione per cui mamma ha ricominciato a ridere dopo l’operazione di papà.

Sei quello che mi è rimasto accanto quando piangevo in bagno a scuola.

Ti credi debole, ma sei il più forte di tutti.

Ti prego, perdonati.

Non portare il mio ricordo con senso di colpa. Portalo con gioia. Promettimelo.”

Dovetti fermare il video. Piangevo troppo forte.

Più tardi, andai nella stanza di mamma. Dormiva, stringendo uno dei vecchi cardigan di mia sorella.

Presi il telefono, avviai il video che lei aveva registrato per lei e glielo misi accanto.

Mamma si svegliò confusa. Poi lo schermo si illuminò, e apparve il volto di mia sorella.

“Mamma, so che ti preoccupi per tutto. Ma voglio che tu respiri. Per me. Non sei mai stata un peso. Hai rinunciato ai tuoi sogni per noi. Ora tocca a te. Vai a quel corso di ceramica. Vai a trovare la zia Nila a Goa. Vivi. Io sto bene. Sono libera.”

Mamma pianse come una bambina. La abbracciai. Nessuna di noi parlò.

Nei giorni seguenti, condividemmo i video con il resto della famiglia.

Mio cugino, che non le parlava da mesi per una sciocchezza, guardò il suo video e disse tra le lacrime:

“Mi ha perdonato. Anche se io non lo meritavo.”

Era fatta così. Perdonava sempre per prima.

Al funerale non mettemmo musica triste. Proiettammo i suoi video: lei che canta stonata, che rimprovera il gatto per aver rovesciato il tè, che ride in macchina dopo essersi persa.

La gente rideva tra le lacrime.

Una settimana dopo arrivò una lettera, indirizzata a lei.

Da una donna di nome Clara, di un paese vicino.

“Cara Maya, grazie per la tua donazione. Non so se ci incontreremo mai, ma i tuoi contributi mensili stanno pagando la terapia di mia figlia. Sta tornando a sorridere. Non so chi tu sia, ma ci hai cambiato la vita.”

Mia sorella non ci aveva mai detto nulla.

Trovai ricevute, e-mail, biglietti scritti a mano: donazioni anonime a biblioteche, rifugi per animali, mense.

La sua bontà era così profonda che nemmeno la morte poteva cancellarla.

Poi arrivò un uomo, una sera. Si chiamava Ravi.

Disse di essere stato aiutato da Maya tre anni prima, quando era senzatetto.

“Non mi giudicò. Mi portò cibo, vestiti asciutti. Poi mi trovò un rifugio e mi aiutò a cercare lavoro.”

Aprì una busta e mi mostrò una foto di sé nel suo nuovo lavoro, in un centro comunitario.

“Le devo la vita,” sussurrò.

Capì allora che pensavamo di conoscerla, ma avevamo visto solo frammenti.

Il suo telefono non era solo una galleria di immagini. Era una testimonianza.

Aveva vissuto pienamente. In silenzio. Con gentilezza.

Non per apparire, ma perché credeva davvero che l’amore quotidiano potesse cambiare le cose.

E lo fece.

Quella settimana presi una decisione.

Trasformai “The Last Album” in un progetto online: “The Quiet Things That Matter.”

All’inizio lo visitarono solo amici e parenti, poi sconosciuti. Persone da tutto il mondo iniziarono a condividere le loro storie di piccoli gesti di bontà.

Un ragazzo che aveva imparato il linguaggio dei segni per parlare con il vicino sordo.

Una donna che lasciava pacchi di cibo davanti alla porta di un vedovo.

Un tassista che aveva pagato le medicine di un passeggero.

Tutti ispirati da lei.

Un giorno ricevetti un’e-mail da una scuola all’estero: avevano letto la sua storia e creato un “Muro della Gentilezza Silenziosa”, dove gli studenti scrivevano atti di bontà fatti in segreto.

Piansi — ma stavolta di meraviglia.

Il tempo passò.

Il dolore rimase, ma cambiò forma.

Mamma si iscrisse davvero al corso di ceramica.

Papà tornò a coltivare l’orto.

Io trovai il coraggio di cambiare lavoro e entrare in un’associazione di volontariato.

Ogni anno, nel giorno del suo compleanno, organizziamo una Cena della Gentilezza.

Raccontiamo storie, ridiamo, piangiamo, e scattiamo una sola foto — sempre alla fine.

Come faceva lei.

Diciamo “cheese”… e per un istante, sembra di averla ancora accanto.

E se stai leggendo questo e ti chiedi se i tuoi piccoli gesti contano — contano.

Hanno sempre contato.

Non serve cambiare il mondo facendo rumore.

Puoi farlo con la presenza. Con un sorriso. Con un atto di gentilezza.

È quello che mia sorella mi ha insegnato.

Ha vissuto come un sussurro, ma ha lasciato dietro di sé una canzone.

Quindi, se sei arrivato fin qui, fai qualcosa oggi:

Chiama qualcuno a cui tieni.

Scrivi quel messaggio che rimandi da troppo.

Nota chi si sente invisibile.

E magari, scatta una foto — non solo di un sorriso, ma di un ricordo.

Perché, alla fine, ciò che davvero lasciamo dietro di noi…

sono le piccole cose che contano.

Add comment