Mia madre è morta quando avevo dodici anni.

Quello che ricordo di più non sono le lacrime—ma l’odore dell’antiseptico in ospedale e il modo in cui mia sorella si teneva in piedi al funerale. La schiena dritta. Il mento sollevato. Come se il dolore potesse essere domato solo rifiutandosi di cedere.

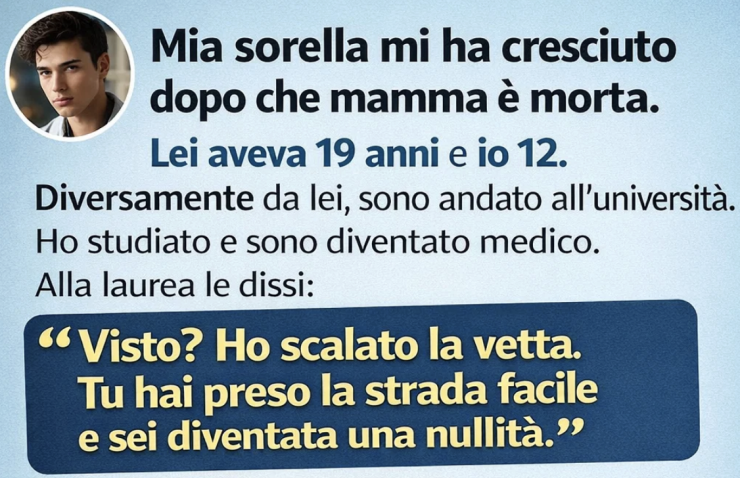

Aveva diciannove anni.

E da quel giorno smetteva di essere un’adolescente e diventava tutto il mio mondo.

Abbandonò l’università senza dirlo a nessuno.

Trovò due lavori.

Imparò ad allungare una lista della spesa per farla bastare un’intera settimana.

Imparò a sorridere così bene da convincere anche me ogni volta che diceva:

“Ce la faremo.”

E per molto tempo, sembrava davvero così.

Io prosperavo.

Studiavo senza sosta.

Scalavo ogni gradino di quella scala chiamata “successo”: università, specializzazione, carriera.

Alla mia laurea, avvolta in una toga rigida e tra gli applausi, la cercai tra la folla.

Era seduta in ultima fila, a battere le mani piano, con gli occhi lucidi come se quella fosse più la sua vittoria che la mia.

Quando l’abbracciai, ero traboccante di orgoglio. Troppo orgoglio.

“Hai visto?” scherzai. “Ce l’ho fatta.

Io ho scalato la vetta.

Tu hai scelto la via facile e sei rimasta una nullità.”

Le parole caddero tra noi con un peso che non avevo previsto.

Lei non si difese.

Non si arrabbiò.

Sorrise solo.

Un sorriso sottile, stanco.

“Sono fiera di te.”

Poi si voltò. E se ne andò.

Passarono tre mesi.

Niente telefonate. Nessun messaggio.

Mi dicevo che aveva bisogno di spazio.

Mi dicevo che era forte.

E poi, ero occupata: nuova città, nuovo lavoro, nuova vita.

Fino a quando tornai per una conferenza, e decisi di andare a trovarla.

La porta era aperta.

Appena entrai, sentii che qualcosa non andava.

La casa era vuota.

Mancava qualcosa.

I mobili spariti.

Le pareti spoglie dove un tempo c’erano fotografie.

Seguii un suono lieve fino al soggiorno.

Era distesa sul pavimento.

Pallida. Tremante. Respirava come se ogni respiro le costasse fatica.

Sembrava minuscola, come se tutta la forza che aveva sempre avuto le fosse stata lentamente risucchiata.

Mi inginocchiai, gridando il suo nome.

Anche in quel momento, tentò di sorridere.

“Non volevo farti preoccupare,” sussurrò.

All’ospedale, la verità venne fuori a pezzi.

Una malattia cronica.

Anni di sintomi sempre peggiori.

Medicine che non poteva più permettersi.

Visite mediche saltate per continuare a mandarmi i soldi.

Soldi che io credevo venissero dai risparmi.

“Non c’era nessuna eredità,” confessò con voce debole.

“Mamma non lasciò nulla.

Volevo solo che tu potessi studiare.

Senza sentirti in colpa.”

I mobili. I gioielli. Persino i ricordi di nostra madre—venduti, uno per uno.

Aveva rimpicciolito la sua vita per permettere alla mia di espandersi.

Mentre le stringevo la mano, i ricordi mi assalirono con brutalità:

i turni infiniti,

la stanchezza dietro i suoi sorrisi,

il modo in cui diceva sempre che stava bene.

Avevo costruito il mio futuro sulle sue rinunce silenziose.

Quella notte, mentre finalmente dormiva, piansi fino a svuotarmi.

Non per la paura—ma per la vergogna.

Avevo misurato il valore con titoli e diplomi.

Lei lo aveva misurato con sacrificio.

Io portavo l’orgoglio.

Lei portava responsabilità, amore e resistenza silenziosa.

Quando si svegliò il mattino dopo, le dissi tutto ciò che avrei dovuto dirle anni prima.

Che non era mai stata una nullità.

Che era il motivo per cui ero diventata ciò che ero.

Che mi dispiaceva—così tanto che faceva male respirare.

“Sono qui ora,” le dissi.

“Non devi più portare tutto questo da sola.”

Lei mi strinse la mano.

Le lacrime le scivolarono lungo le tempie.

Quel suo sorriso stanco tornò, lieve.

E in quel momento, imparai qualcosa che nessun diploma mi aveva mai insegnato:

La vera grandezza non si annuncia.

Tiene tutto insieme in silenzio—

mentre il mondo applaude qualcun altro.

Il suo amore non solo ha costruito il mio futuro.

Ha anche restaurato la mia fede nel significato autentico della gentilezza.

Add comment