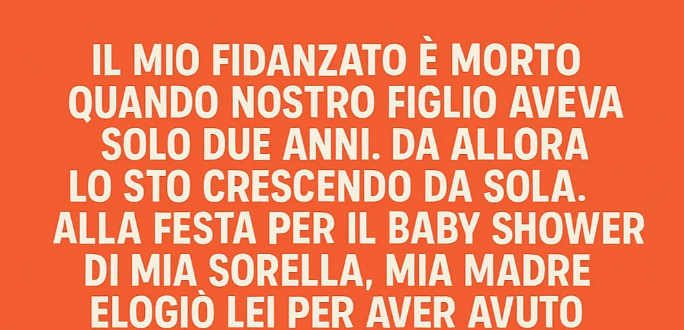

Il mio fidanzato è morto quando nostro figlio aveva due anni. Da allora lo cresco da sola.

Alla festa per il baby shower di mia sorella, mia madre fece un commento che mi paralizzò. Lodò mia sorella per avere “un uomo giusto e nessun figlio illegittimo”, indicando me e mio figlio.

Non riuscivo a muovermi. Ma mio figlio, di appena sei anni, si alzò con calma e disse:

— Il mio papà era un pompiere. È morto salvando delle persone. La mamma dice che i veri eroi non se ne vanno… vengono portati via troppo presto.

La stanza cadde nel silenzio. Avresti potuto sentire cadere uno spillo.

Guardai mio figlio, con il cuore che faceva male e si riempiva allo stesso tempo. Non si rendeva conto del peso delle sue parole. Stava lì, con i piccoli pugni stretti, come se stesse proteggendo me.

Il volto di mia madre si fece rosso. Aprì la bocca, ma non disse nulla. Mia sorella, incinta e raggiante, la guardò con disprezzo.

— Complimenti, mamma — disse. — Davvero.

Presi la mano di mio figlio e gli sussurrai che saremmo usciti un momento. Mi strinse le dita.

— Siamo nei guai? — chiese.

Mi inginocchiai e lo abbracciai forte.

— No, amore. Hai fatto qualcosa di molto coraggioso.

Ci sedemmo sul portico. Io piangevo in silenzio, e lui si appoggiava a me. Non capiva del tutto cos’era successo, ma sapeva che stavo soffrendo. E per un bambino di sei anni, quello bastava per intervenire.

La verità è che non avevo nemmeno intenzione di andare a quel baby shower. Il rapporto con mia madre era difficile da quando Miguel, il mio compagno, era morto. Era morto in un crollo mentre cercava di salvare una famiglia intrappolata. Un attimo stavamo scegliendo i fiori per il matrimonio. L’attimo dopo stavo scegliendo il vestito per il suo funerale.

Mia madre è sempre stata… tradizionalista. È il modo più gentile per descriverla. Non ha mai approvato Miguel. Diceva che non era “abbastanza bianco” e che il suo lavoro era troppo pericoloso. Quando rimasi incinta, perse la testa.

— Ti stai rovinando la vita — disse.

Ma Miguel mi amava. Era gentile. Paziente. E quando nacque nostro figlio, pianse più di me. Non ha mai potuto vederlo crescere oltre i suoi primi passi. Ma io lo rivedo in lui ogni singolo giorno.

Dopo la sua morte, mia madre si fece sentire di rado. E quando lo faceva, era per ricordarmi di andare in chiesa o per suggerirmi di tornare a casa. Mai per aiutare. Solo per giudicare.

Crescere un figlio da sola è dura. Ma farlo sentendosi giudicata dalla propria famiglia… è un altro tipo di solitudine.

Eppure andavo avanti. Due lavori, studio notturno, ogni centesimo risparmiato. Volevo che mio figlio sapesse che sua madre aveva lottato per lui. Che il sacrificio di suo padre aveva un senso.

Pensavo, forse, che un giorno mia madre l’avrebbe capito. Che guardando suo nipote avrebbe provato qualcosa di diverso dalla vergogna o dalla delusione.

Ma quel commento al baby shower? Ha ucciso quella speranza. Le sue parole furono come lame. E anche se nel tempo mi ero fatta la pelle dura, sentirle davanti a mio figlio… mi ferì in un modo più profondo.

Non tornammo dentro. Inviai un messaggio veloce a mia sorella per scusarmi e andai via.

In macchina, mio figlio disse:

— Non volevo far arrabbiare la nonna.

— Non hai fatto niente di sbagliato — gli risposi.

Quella notte, dopo che si addormentò abbracciando il suo orsacchiotto, fissai il soffitto pensando di tagliare i ponti del tutto. Ma qualcosa dentro di me esitava. Forse l’orgoglio. Forse la speranza. O forse solo il desiderio che mio figlio non crescesse senza alcuna famiglia attorno.

Due giorni dopo, mia sorella si presentò a casa mia. Era stanca, emozionata, ma con lo sguardo infuocato.

— Ho detto a mamma che non è la benvenuta al parto — disse. — E lo intendevo.

— Cosa? — chiesi.

— Ha superato il limite. E sai una cosa? Lo ha sempre fatto. Ma io non lo permetterò più. Mio figlio non crescerà ascoltando quell’odio.

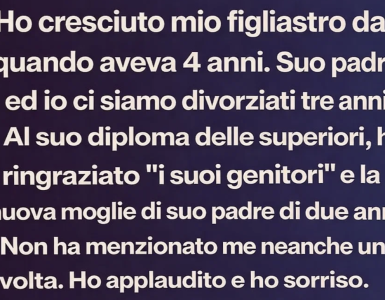

Quelle parole cambiarono il nostro rapporto. Io e mia sorella non eravamo mai state troppo vicine, anche perché nostra madre ci aveva sempre messe una contro l’altra. Ma da quel giorno cominciammo a scriverci di più. L’aiutai a preparare la cameretta. Mio figlio andò a dipingere con lei piccoli animali sul muro.

Per la prima volta, sentii di avere una famiglia.

Qualche settimana dopo, mia madre mandò un lungo messaggio. Non era un vero mea culpa—non usò mai la parola “scusa.” Scrisse che “si rammaricava per l’equivoco” e che “sperava si potesse superare l’imbarazzo”.

Non risposi.

Mio figlio mi chiese se poteva chiamare la nonna. Gli dissi che forse più avanti. Non volevo che pensasse fosse normale essere trattati male solo perché si tratta di famiglia.

Ma la vita ha un modo curioso di rimescolare le carte.

Un giorno ricevetti una chiamata da un numero sconosciuto. Era una infermiera dell’ospedale. Mia madre era caduta in doccia e si era rotta un’anca. Aveva indicato me e mia sorella come contatti d’emergenza.

Esitai. Poi dissi che sarei andata.

Vederla in quel letto fu surreale. Sembrava così piccola. Così umana. Non più il drago sputa fuoco che avevo costruito nella mia mente.

— Sei venuta — disse piano.

Annuii.

— Certo.

— Non pensavo lo avresti fatto.

— Non ne avevo voglia — dissi con sincerità. — Ma ho pensato che potessi aver bisogno di me.

Silenzio. Poi sussurrò:

— Ho sbagliato tanto, vero?

Non risposi subito. Rimasi accanto a lei, le presi la mano. Per la prima volta in anni, restammo in silenzio. Insieme.

La riabilitazione fu lenta. E imbarazzante. Ma qualcosa cambiò. Cominciò a chiedere di mio figlio. Non con quella distanza forzata di prima, ma davvero.

Venne a trovarlo più volte. Ogni volta, lui le portava un disegno. Il primo era un palazzo in fiamme, un uomo con un mantello e un bambino sorridente.

— Quello è papà — spiegò. — Sta volando in cielo.

Mia madre pianse.

Un giorno, mentre stava meglio, mi chiese di portarle un vecchio album di foto. Lo feci. Sfogliò le pagine lentamente, indicandomi immagini di me bambina.

— Hai sempre voluto salvare il mondo — disse. — Io non ho mai saputo come lasciartelo fare.

Non dissi nulla. Ma credo che capì che l’avevo ascoltata.

Passarono le settimane. Poi i mesi.

Mia madre si trasferì in un appartamento più vicino a noi. Cominciò a partecipare agli spettacoli scolastici di mio figlio, alle partite di calcetto. Preparò i biscotti per il suo compleanno.

Scivolava ancora, a volte. Diceva qualcosa di pungente. Ma poi si correggeva. Chiedeva scusa. Ci provava.

La più grande sorpresa arrivò nel giorno in cui Miguel avrebbe compiuto gli anni.

Eravamo al parco, a sistemare dei cupcake su un tavolo da picnic, come ogni anno. Solo io e mio figlio, per ricordarlo.

Mia madre arrivò con una candela e un biglietto.

Dentro, c’era scritto:

“Al padre che non ho mai avuto il tempo di conoscere. Vivi in tuo figlio, e lui sta crescendo in modo straordinario. Avevo torto. Ora lo vedo.”

Piangei.

Accendemmo la candela. Mio figlio cantò “Tanti auguri” al cielo. E per la prima volta, dopo tanto tempo, sentii che forse avevamo trovato la pace.

Il paradosso? La donna che mi aveva ferita più di chiunque altro è diventata, col tempo, qualcuno su cui posso contare. Ma solo perché ho smesso di aspettarmi che cambiasse, e ho cominciato a cambiare io. Ho protetto la mia serenità. Mi sono allontanata. Ho costruito qualcosa di nuovo. Lei ha dovuto raggiungermi lì, o restare indietro.

E forse, solo forse, l’amore è entrato attraverso le crepe di ciò che era rotto.

Mio figlio oggi ha dieci anni. Ama la matematica, il calcio, e dice che da grande vuole fare “il pompiere come papà, ma anche lo scienziato.” Ricorda ancora quel giorno al baby shower.

— Quello è stato il giorno in cui sono diventato coraggioso — mi ha detto una volta.

Io credo che lui sia nato coraggioso. Ci ha solo ricordato come si fa.

Add comment