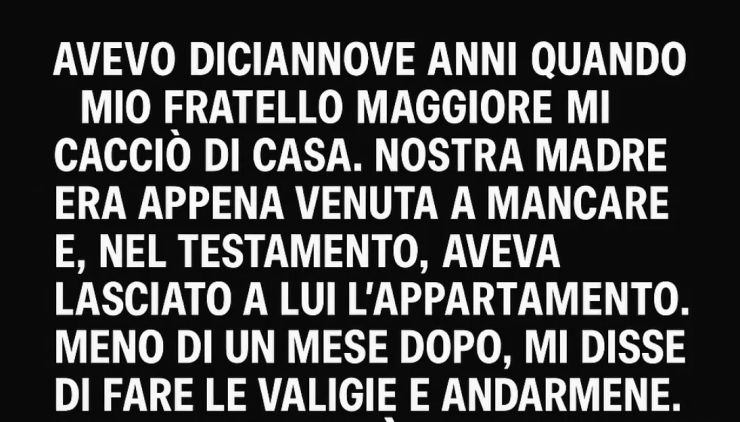

Avevo diciannove anni quando mio fratello maggiore mi mise alla porta. Nostra madre era appena morta e, nel testamento, gli aveva lasciato l’appartamento. Meno di un mese dopo, mi disse di fare le valigie e andarmene. Toccai il fondo. Ma il karma fa sempre il suo corso — e cinque anni più tardi arrivò il giorno in cui potei dargli una lezione che non avrebbe mai dimenticato. Si presentò alla mia porta, disperato e al verde, implorando il mio aiuto.

Ricordo ancora quella mattina come fosse ieri. Mio fratello, Stroud, era in piedi in cucina, le braccia conserte, lo sguardo freddo come il marmo. L’appartamento non sembrava già più mio. L’odore di mamma era sparito. Le sue coperte, piegate con cura nell’armadio della biancheria, sembravano prendermi in giro. Ero intorpidito, e a Stroud non importava nulla. Mi lanciò un sacco della spazzatura ai piedi e mi disse che era ora che “mi facessi una vita per conto mio.”

Misi qualche vestito e alcuni album fotografici in due vecchie borse. Quando uscii, lui non mi guardò nemmeno. Il corridoio sembrava infinito mentre trascinavo i bagagli giù per le scale, ogni passo riecheggiava una verità dolorosa: non ero voluto, ero solo, e avevo paura. Provai a stare da alcuni amici, ma i divani finiscono in fretta quando non hai un lavoro né un soldo. Una settimana dopo, dormivo su una panchina nel parco di Northwell Green, usando lo zaino come cuscino.

Ogni mattina mi svegliavo con il collo indolenzito e il terrore che qualcuno mi rubasse quel poco che mi era rimasto. Le notti erano le peggiori. Il silenzio mi riportava a pensare a mamma. Continuavo a sognarla: vedevo il suo volto, il modo in cui mi scostava i capelli dalla fronte dicendomi: “Cale, sei più forte di quanto pensi.” Mi chiedevo se avrebbe odiato Stroud per ciò che aveva fatto, o se sarebbe stata delusa da me per essere crollato così in fretta.

Sapevo che non potevo restare senzatetto per sempre. Passavo le giornate a cercare qualsiasi tipo di lavoro. Lavavo piatti, distribuivo volantini, riempivo scaffali. Ricordo il mio primo stipendio: erano solo 97 dollari, ma mi sentii un milionario. Ne usai una parte per comprare una camicia usata, da mettere ai colloqui. Quella camicia divenne la mia armatura. Non dissi mai a nessuno dove dormivo la notte. Avevo troppa vergogna.

Una sera, dopo un lungo turno in un diner, incontrai un uomo anziano di nome Corbin. Veniva ogni mercoledì per un caffè nero e una fetta di torta di mele. Notò che ero sempre l’ultimo ad andarsene, intento a pulire i pavimenti. Una notte mi chiese se avevo bisogno di un posto dove dormire. All’inizio non mi fidai, ma la disperazione superò il sospetto. Mi offrì un letto nella dependance sopra il suo garage. Non era molto, ma era caldo, asciutto e sicuro. Piansi quella prima notte: era la prima volta, da mesi, che mi sentivo di nuovo umano.

Corbin gestiva una piccola impresa di giardinaggio. Mi insegnò tutto: potare alberi, posare pavimentazioni, parlare ai clienti con sicurezza. Mi aiutò perfino a prendere la patente, così da poter guidare il suo secondo furgone. Quando compii 22 anni, dirigevo già due squadre e avevo un reddito stabile. Risparmiavo ogni centesimo. Quando Corbin andò in pensione, mi vendette l’attività per una cifra simbolica, dicendo che si fidava di me per portare avanti la sua eredità. La ribattezzai Root & Stone e, nel giro di un anno, avevo quattro furgoni e un team completo.

Mi trasferii in una piccola villetta a schiera e provai un orgoglio immenso ogni volta che infilavo la chiave nella porta. Riempì le pareti con foto di mamma, di Corbin, e persino alcune mie, mentre sorridevo — cosa che non facevo da anni. Per la prima volta, non stavo solo sopravvivendo: stavo vivendo. Mi promisi che, se Stroud fosse mai tornato, gli avrei detto esattamente ciò che si meritava di sentire.

E quel momento arrivò.

Cinque anni dopo avermi cacciato, Stroud si presentò alla mia porta: capelli arruffati, giacca sgualcita e macchiata, occhi rossi, voce tremante. Quasi non lo riconobbi. Sembrava più piccolo, come se la vita lo avesse masticato e poi sputato. Provò ad abbracciarmi, ma mi tirai indietro, con il ricordo vivido di quel giorno in cui mi aveva buttato fuori.

Mi raccontò di aver perso l’appartamento per una brutta scommessa. Poco dopo perse anche il lavoro, poi l’auto. Aveva dormito su divani altrui — proprio come me un tempo — fino a quando gli amici smisero di rispondere alle sue chiamate. L’ironia non mi sfuggì: ora era lui il disperato. Mi implorò di aiutarlo, dicendo che non aveva nessun altro. Lo fissai, con un misto di rabbia, compassione e rivincita.

Per un attimo, pensai di chiudergli la porta in faccia. Se lo sarebbe meritato. Ma poi ricordai le parole di mamma: “Sei più forte di quanto pensi.” La forza non era vendetta. Era scegliere di essere migliori di ciò che ci ha feriti. Così lo feci entrare, ma con delle regole: poteva dormire sul divano, ma entro un mese avrebbe dovuto trovarsi un lavoro e iniziare a pagare l’affitto. Nessuna eccezione.

Le prime due settimane furono dure. Lasciava piatti sporchi ovunque e si comportava come se fosse ancora il padrone del mondo. Ma il quindicesimo giorno crollò. Tornai a casa e lo trovai seduto per terra, con la foto di mamma stretta tra le mani, in lacrime. Confessò di essersi sempre sentito messo in ombra da me, che l’amore di mamma per me lo faceva sentire un estraneo in casa sua. Il suo rancore era nato molto prima di quella cacciata.

Quella notte cambiò tutto. Parlammo per ore di mamma, dell’infanzia, di come entrambi ci fossimo feriti. Capì che, allora, era perso quanto me. Si scusò, sinceramente, per ciò che aveva fatto. Accettai le sue scuse, perché avevo bisogno di lasciar andare quella rabbia. Era un veleno che mi portavo dentro da troppo tempo.

Lo aiutai a trovare lavoro in una delle mie squadre. All’inizio faticò, ma lavorava sodo. Arrivava presto, restava tardi, non si lamentava mai. I miei collaboratori iniziarono a rispettarlo, e col tempo, anch’io. Ogni tanto litigavamo ancora, ma le discussioni duravano meno, le scuse arrivavano prima. Ricostruimmo lentamente qualcosa che non avevamo mai avuto: un vero legame fraterno.

Passarono i mesi e Stroud si trasferì in un suo appartamento dall’altra parte della città. Iniziò a frequentare una donna gentile, Sonja, con due figli da un matrimonio precedente. Trovò un senso nell’aiutare i bambini con i compiti, nel sistemare biciclette nei fine settimana. Venne anche a casa mia per le feste e, per la prima volta dalla morte di mamma, la nostra famiglia sembrava di nuovo completa.

Un pomeriggio, seduti sul mio portico, mi ringraziò per avergli dato una seconda possibilità. Disse che non riusciva a immaginare dove sarebbe finito se io gli avessi chiuso la porta in faccia, come lui aveva fatto con me. Gli dissi che non l’avevo fatto solo per lui, ma per mamma, per la persona che lei mi aveva insegnato a essere. Ed era la verità.

So che molti mi avrebbero detto che ero un ingenuo ad aiutarlo. Ma ho imparato una lezione importante: la vita non è una partita a punti. È avere la forza di fare la cosa giusta, anche quando è difficile, anche quando sembra ingiusto. Perdonare non significa giustificare, ma liberarsi dal peso del passato.

La nostra storia non ha avuto un inizio perfetto, ma ha avuto una seconda possibilità per un finale significativo. Oggi, io e Stroud gestiamo Root & Stone insieme. Ci siamo espansi in tre contee e abbiamo avviato un programma comunitario per insegnare il giardinaggio ai giovani senzatetto. È il nostro modo di restituire, di chiudere il cerchio.

Un tempo pensavo che il karma fosse solo punizione. Ma ho imparato che può anche essere redenzione — la vita che ti offre la possibilità di rimettere a posto ciò che si era rotto. Questo è il vero dono.

Se qualcuno vicino a te ti ha fatto del male, ricorda: non devi dimenticare, ma puoi scegliere di guarire. E a volte, quella guarigione cambia tutto.

Add comment