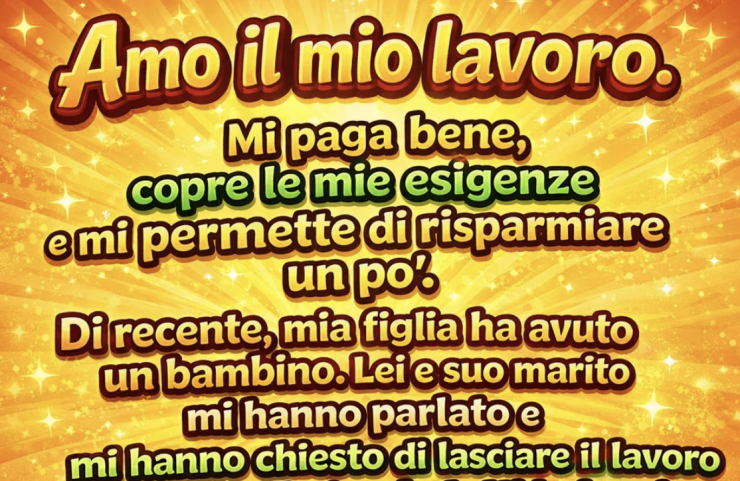

Amo il mio lavoro. Mi paga abbastanza da coprire le spese e mi permette perfino di risparmiare qualcosa. Di recente, mia figlia ha avuto un bambino. Un giorno, lei e suo marito mi hanno chiesto di sedermi con loro: volevano che lasciassi il lavoro per occuparmi del piccolo ogni giorno. Quando ho chiesto se mi avrebbero pagata, si sono infuriati. Il giorno dopo, il mio telefono ha iniziato a vibrare senza sosta. Avevano raccontato a tutta la famiglia che mi ero rifiutata di aiutarli, scegliendo i soldi al posto di mio nipote.

Ero sconvolta. Ho ricevuto messaggi da cugini con cui non parlavo da anni, tutti pronti a chiamarmi egoista. “Come hai potuto dire di no?” “È tuo nipote!” “Dovresti sentirti onorata.” I sensi di colpa non finivano mai.

All’inizio ho provato a spiegarmi. Ho detto che li amavo e che volevo aiutare, ma non potevo permettermi di smettere di lavorare. Non ero una pensionata con la casa pagata e una rendita sicura. Avevo ancora bollette da pagare. E l’affitto. Ma nessuno voleva ascoltare.

Perfino mia sorella si è schierata con loro. “Quando è nata mia figlia,” mi ha detto, “la nonna si è trasferita da me senza che glielo chiedessi. È così che si comporta una famiglia.”

Ciò che non hanno detto è che la nonna aveva una pensione e viveva in una casa di proprietà. Erano altri tempi. Io non avevo nemmeno un’auto che funzionasse bene.

Una settimana dopo, mia figlia ha smesso di rispondermi. Niente messaggi, nessuna foto del bambino, nessuna chiamata.

Ho pianto per due giorni di fila.

Eppure, sono andata a lavorare. Faccio la receptionist in uno studio dentistico. Non è un lavoro prestigioso, ma è tranquillo. I pazienti sono gentili e il dottor Patel, il dentista, è sempre rispettoso. A volte mi lascia portare a casa gli avanzi del pranzo.

Un pomeriggio, ha notato che avevo un’aria stanca. Gli ho raccontato qualcosa, non tutto, ma abbastanza perché dicesse: “Mi dispiace. Dev’essere dura.”

Quella sera, tornando a casa, ho trovato un messaggio in segreteria dal marito di mia figlia. La voce dura come il ferro.

“Hai avuto una possibilità. Una sola. Mia madre ha cresciuto tre figli lavorando di notte. E tu non riesci a fare questo piccolo sacrificio?”

Non ho richiamato. Sono rimasta seduta sul pavimento, il telefono in mano, chiedendomi come l’amore potesse trasformarsi in qualcosa di così velenoso.

I giorni sono passati, e ho cercato di accettarlo. Forse ero davvero egoista. Forse non avevo fatto abbastanza. Ma poi guardavo la mia busta paga, il mio affitto, e ricordavo: non ero egoista. Ero responsabile.

Continuavo a mandare piccoli regali per il bambino — pannolini, tutine, giocattoli morbidi. Nessuna risposta.

Sono passati tre mesi. Poi è accaduta una cosa strana.

Una mattina è entrata nello studio una donna, con in braccio un bimbo che piangeva. Aveva l’aria distrutta. Le ho offerto una sedia e una bottiglietta d’acqua.

“Giornata difficile?” le ho chiesto con dolcezza.

Ha riso amaramente. “Più che giornata, un anno difficile.”

Abbiamo iniziato a parlare. Si chiamava Lina. Era una mamma single, senza famiglia nelle vicinanze. Faceva l’infermiera, ma era dovuta passare al part-time dopo che la babysitter si era trasferita.

Sembrava non dormire da giorni.

Non so cosa mi abbia spinta a farlo, ma le ho offerto aiuto. “Ho liberi la domenica e il martedì. Potrei venire qualche ora, così tu puoi riposare o fare la spesa.”

Lei mi ha guardata sorpresa. “Davvero?”

Ho annuito. “Senza condizioni. Ti capisco, tutto qui.”

Quella domenica sono andata da lei. L’appartamento era piccolo ma ordinato. Suo figlio, Nathan, si è affezionato subito. Abbiamo giocato con le costruzioni, e gli ho letto un libro mentre lei faceva la doccia e dormiva un po’.

Dentro di me ho sentito qualcosa riaccendersi. Non era lo stesso che tenere in braccio il figlio di mia figlia, ma mi faceva bene.

Dopo qualche settimana, Lina ha provato a pagarmi. Ho rifiutato.

“Voglio solo aiutarti,” le ho detto.

Col tempo, il martedì e la domenica sono diventati i miei giorni preferiti. Nathan mi correva incontro ogni volta che arrivavo. Lina rideva di più. Abbiamo perfino iniziato a cucinare insieme.

Un martedì, preparando empanadas, ci siamo sedute sul divano: lei con un bicchiere di vino, io con il tè.

Mi ha detto: “Sei la prima persona che ci aiuta senza volere nulla in cambio.”

Quelle parole mi hanno colpita al cuore.

Perché con mia figlia avevo chiesto qualcosa. Non molto — solo giustizia. Ma forse loro l’avevano vissuto come un tradimento. Non potevo tornare indietro.

I mesi sono passati. Lina è tornata a lavorare a tempo pieno. Ha trovato un asilo migliore. Ma abbiamo continuato a vederci. Avevamo costruito qualcosa che somigliava a una famiglia — silenziosamente, senza drammi.

Un sabato, in un negozio dell’usato, ho incontrato mia cugina Rina. Mi ha guardata sorpresa.

“Ma… non stai aiutando tua figlia a tempo pieno con il bambino?”

Ho riso. “No, lavoro ancora.”

I suoi occhi si sono spalancati. “Aspetta… ci avevano detto che prendevi soldi dal fondo universitario del piccolo o qualcosa del genere.”

Quasi mi è andato di traverso il respiro. “Cosa?”

Lei ha annuito. “Sì, dicevano che volevi essere pagata come una tata.”

Ho fatto un respiro profondo. “Ho solo detto che, se avessi lasciato il lavoro, avrei avuto bisogno di aiuto con l’affitto. Non volevo guadagnarci.”

Rina è rimasta zitta per un momento. Poi ha detto: “Sai… ha senso. Non ti ho mai creduta capace di una cosa del genere.”

Il giorno dopo, ha pubblicato un post online:

“A volte giudichiamo senza conoscere tutta la storia. Ricordiamoci che ognuno ha motivi che non sempre possiamo vedere.”

Era vago, ma alcuni parenti mi hanno scritto. Mi hanno chiesto scusa. Hanno ammesso che avrebbero dovuto chiedermi direttamente.

Mia figlia, però, non mi aveva ancora chiamata.

Finché, quasi un anno dopo la nascita del bambino, ho ricevuto un messaggio.

Da lei.

Solo una frase: “Possiamo parlare?”

Il cuore mi batteva all’impazzata. L’ho chiamata subito. Ha risposto al secondo squillo. Per un minuto intero abbiamo solo pianto.

Poi mi ha raccontato tutto.

Suo marito aveva perso il lavoro poco dopo la nascita del bambino. Erano nel panico. Disperati. Quando ho detto che non potevo lasciare il lavoro senza uno stipendio, si sono sentiti abbandonati. Hanno reagito con rabbia. Lui aveva diffuso la storia in famiglia, spinto dalla frustrazione.

Ora si erano separati. Lui viveva con sua madre, e mia figlia era rimasta sola, in un piccolo appartamento, lavorando da remoto.

“Ho sbagliato,” ha sussurrato. “Avrei dovuto parlarti. Ma non sapevo come farlo.”

Sono rimasta in silenzio. Ero ferita, arrabbiata, ma nella sua voce c’era dolore sincero.

“Vuoi che venga a trovarti?” le ho chiesto.

Ha detto di sì.

Quel weekend ho incontrato mio nipote per la prima volta dopo più di un anno.

Aveva gli occhi di mia figlia. Mi ha stretto il dito come se fosse la cosa più importante del mondo.

Sedevamo sul pavimento: lei con una tazza di caffè, io con il piccolo sulle ginocchia.

“Mi dispiace,” ha detto. “Tu cercavi solo di essere responsabile. Noi stavamo affogando, e invece di chiedere aiuto, abbiamo cercato di trascinarti giù con noi.”

Ho annuito piano. “Non ho mai smesso di volerti bene.”

Quella notte ho pianto di nuovo. Ma non per dolore. Per sollievo.

Non è che tutto sia tornato come prima. Non abbiamo ricominciato con le cene settimanali o le giornate di shopping. Ma abbiamo iniziato a ricostruire. Un mattone alla volta.

E sapete una cosa?

Quel bambino ha iniziato a chiamarmi “Nana” solo tre settimane dopo.

Lina era felicissima per me. Mi ha persino preparato una torta con scritto “Bentornata Nana” in glassa rosa, tremolante ma dolce.

Ora ho due famiglie.

Una di sangue.

Una di affetto.

Ma entrambe riempiono il mio cuore.

C’è una cosa che la gente non dice: l’amore, da solo, non basta. Servono anche onestà e confini. Quando si infrangono, serve tempo per guarire.

Ma quando qualcuno torna con umiltà e sincerità… allora sì, quella è la vera famiglia.

Non mi pento di aver chiesto di essere pagata. Mi pento solo che mia figlia abbia pensato che la amassi di meno per questo.

Ora sa la verità.

L’altro giorno, mentre piegavamo i vestitini del piccolo, mi ha detto:

“Vorrei essere stata più come te. Abbastanza forte da dire ciò di cui ho bisogno, senza far sentire in colpa gli altri.”

Le ho sorriso. “Stiamo imparando tutte.”

E lo stiamo davvero.

Ecco la lezione:

A volte, fare la cosa giusta significa essere fraintesi.

A volte, amare qualcuno significa anche fare un passo indietro, anche se ti spezza il cuore.

E a volte, lasciar andare qualcuno è proprio ciò che lo farà tornare.

Se ti sei mai trovato nella mia situazione — accusato solo per aver difeso i tuoi confini — ricorda: non sei egoista. Sei umano.

E chi ti ama davvero, prima o poi, lo capirà.

Add comment