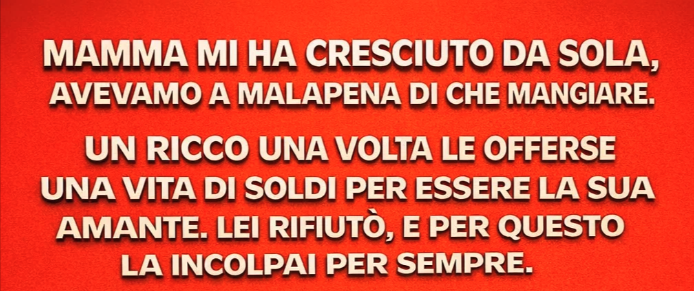

Mia madre mi ha cresciuto da sola.

Eravamo poveri, a volte non avevamo nemmeno abbastanza da mangiare.

Ricordo ancora il giorno in cui un uomo ricco le offrì una vita di agi in cambio di diventare la sua amante.

Lei rifiutò.

E io… l’ho odiata per questo.

È morta l’anno scorso.

Sistemando le sue cose, trovai una grande scatola di legno nascosta in fondo all’armadio.

La aprii… e il sangue mi si gelò.

Dentro c’era un mazzo di lettere legate da un nastro rosso, una vecchia foto Polaroid di un uomo che non avevo mai visto, e una busta gonfia di banconote da cento dollari, nuove di zecca.

Rimasi immobile.

Per un attimo pensai che mi avesse nascosto quei soldi per anni.

Forse aveva accettato quell’offerta e io non l’avevo mai saputo.

La rabbia montò — tutti quegli anni di stenti, le sere in cui andavamo a letto senza cena, mentre i miei compagni di scuola aprivano panini e bigliettini d’amore dalle loro madri.

Presi la foto. L’uomo aveva occhi gentili e una divisa blu scuro.

Sul retro c’era scritto: “Elías, 1999.”

L’anno in cui sono nato.

Mi sedetti sul letto, il cuore in gola.

Le mani tremavano mentre scioglievo il nastro delle lettere.

La prima era datata marzo 2000.

Scritta con una calligrafia elegante:

“Mia adorata Ana, spero che tu e il nostro piccolo stiate bene.”

Il nostro piccolo?

Continuai a leggere.

C’erano decine di lettere.

Elías scriveva d’amore, di lontananza, del suo desiderio di tornare.

Era un medico militare, mandato all’estero, ma giurava che sarebbe tornato da noi.

Solo che…

tutte le lettere erano ancora sigillate.

Mia madre non ne aveva aperta nemmeno una.

Mi sembrava di aver scoperto una parte di lei che non avevo mai conosciuto.

Perché le aveva tenute chiuse? Perché non mi aveva mai parlato di lui?

Il giorno dopo andai da zia Rosa, la sorella maggiore di mia madre.

Quando le mostrai la foto, lei sospirò.

«Ah,» disse piano, «quindi hai trovato la scatola.»

«Cosa intendi per finalmente?» chiesi.

«Tua madre mi aveva fatto giurare di non dirtelo.

Aspettava il momento giusto… ma il tempo l’ha tradita.»

Sedemmo in cucina, mentre il bollitore fischiava sul fuoco.

«Elías è stato il grande amore della sua vita,» mi raccontò.

«Si conobbero in ospedale: lui era un giovane medico militare, lei lavorava alla reception.

Si innamorarono in fretta.

Lui le chiese di sposarlo prima di partire.»

«E poi?»

«Poi partì,» disse Rosa.

«E poche settimane dopo, tua madre scoprì di essere incinta. Gli scrisse, ma non arrivò risposta.

Passarono mesi. Pensò che l’avesse dimenticata… o che fosse morto.»

Le parlai delle lettere rimaste chiuse.

Zia Rosa spalancò gli occhi.

«Non le ha mai aperte?»

Scossi la testa.

Lacrime le scesero sul viso.

«Allora non ha mai saputo.»

«Saputo cosa?»

«Che lui scriveva davvero.

All’inizio le lettere arrivavano a casa mia, per sicurezza.

Ma tua madre mi disse di smettere di dargliele.

Disse che se lui voleva esserci, l’avrebbe trovata da solo.»

Mi si spezzò il cuore.

«Lo amava tanto,» sussurrò Rosa.

«Ma era orgogliosa. E spaventata.

Dopo quell’offerta disgustosa di quell’uomo ricco, giurò che avrebbe cresciuto suo figlio da sola.

Con dignità.»

Non era stata una donna fredda.

Era solo una donna ferita.

«E i soldi?» chiesi.

«Non li ha mai toccati. Forse li aveva mandati Elías.

Ma lei diceva che non erano suoi.

Che avrebbe vissuto solo con quello che guadagnava onestamente.»

Quella notte lessi tutte le lettere.

Piangevo e sorridevo insieme.

Per la prima volta vedevo mia madre come una donna, non solo come una madre.

Una lettera mi trafisse: luglio 2001.

“Sarò trasferito. Tornerò per Natale. Voglio esserci per nostro figlio. Ti prego, aspettami ancora un po’.”

Ma non tornò mai.

Cercai il suo nome online: Elías Vargas.

Era esistito.

Servizio militare, congedo onorevole nel 2002.

Quindi… era tornato.

Continuai a cercare.

Dopo ore trovai un profilo Facebook.

Era più anziano, ma gli stessi occhi.

Gli scrissi:

“Penso che tu conoscessi mia madre, Ana Moreno. Potresti essere mio padre.”

Non pensavo avrebbe risposto.

Ma il giorno dopo lo fece.

“Sì. Speravo che un giorno mi avresti trovato.”

Ci incontrammo in un piccolo caffè.

Arrivai in anticipo, le mani sudate.

Lui entrò piano, con un bastone.

I capelli grigi, ma il sorriso dolce.

«Vi ho cercati,» mi disse.

«Scrivevo, mandavo soldi, sono persino tornato nel quartiere.

Mi dissero che Ana era partita. Nessuno mi disse dove.»

Abbassai lo sguardo.

«È rimasta. Ma credeva che tu l’avessi dimenticata.»

Gli tremarono gli occhi.

«Non l’ho mai dimenticata. L’ho amata sempre.»

Parlammo per ore.

Mi mostrò foto di me neonato — zia Rosa gliele aveva mandate prima di chiudere ogni contatto.

«Sei cresciuto con una donna forte,» mi disse.

«Spero di poter far parte della tua vita, in qualunque modo tu voglia.»

Non risposi. Solo annuii.

Cominciammo a vederci spesso.

Mi raccontava di lei — di come amasse i gigli, di come rideva con tutto il viso, di quella volta in cui ballarono sotto la pioggia.

Un giorno mi consegnò una lettera:

“Per mio figlio, se non riuscirò mai a conoscerti.”

La lessi quella sera.

Era piena di speranza.

Scriveva che voleva che diventassi gentile, che rispettassi le donne come avrei rispettato mia madre, che amassi qualcosa abbastanza da dedicarle la vita.

E si scusava.

Per non esserci stato.

Per non sapere se ci sarebbe mai riuscito.

Piangevo, ma erano lacrime diverse: leggere, sincere.

La settimana seguente andai al cimitero.

Portai gigli e quella lettera.

Sedetti accanto alla sua tomba per ore, raccontandole tutto: la scatola, Elías, le verità scoperte.

«Ti ho giudicata male,» sussurrai.

«Ma ora capisco. E ti perdono.

E spero che tu possa perdonare me.»

Da allora, Elías e io facciamo volontariato insieme in un centro per ragazzi.

Io insegno musica; lui aiuta nei laboratori medici.

Dice che dare una mano ai bambini senza padre gli dà pace.

Tra le cose di mia madre trovai anche un quaderno pieno di versi e poesie.

Scriveva canzoni.

Ne misi una in musica e la suonai per lui.

Pianse.

Disse che in ogni nota c’era la sua voce.

Registrammo la canzone e la pubblicammo su YouTube.

La intitolammo: “La Scatola che Non Hai Mai Aperto.”

Non diventò virale. Ma non importava.

Era la nostra chiusura.

Il nostro perdono.

Un mese dopo, una giovane produttrice ci contattò: voleva usare il brano in un cortometraggio su una madre single.

Accettammo.

Alla proiezione, vidi persone piangere, abbracciarsi, perdonarsi.

E capii:

a volte basta aprire una scatola per cambiare la vita.

La scatola che mia madre aveva nascosto non conteneva vergogna.

Conteneva amore, orgoglio, e una forza che non avevo mai compreso.

Oggi so che spesso giudichiamo i nostri genitori per ciò che non ci hanno dato…

senza capire quanto hanno sacrificato per proteggerci.

E che il perdono non nasce dal capire tutto,

ma dal scegliere di amare comunque.

Se anche tu porti dentro rabbia o rimpianto,

forse è il momento di aprire la tua scatola.

Potresti trovarci dentro la pace che stai cercando.

Add comment