All’inizio erano piccole cose — le chiavi smarrite, un appuntamento dimenticato, una storia ripetuta due volte nella stessa conversazione.

Poi, un giorno, mi guardò con una dolce confusione negli occhi e mi chiese se fossi “la vicina gentile”.

Il medico spiegò la sua condizione con voce calma, usando parole come progressiva e imprevedibile.

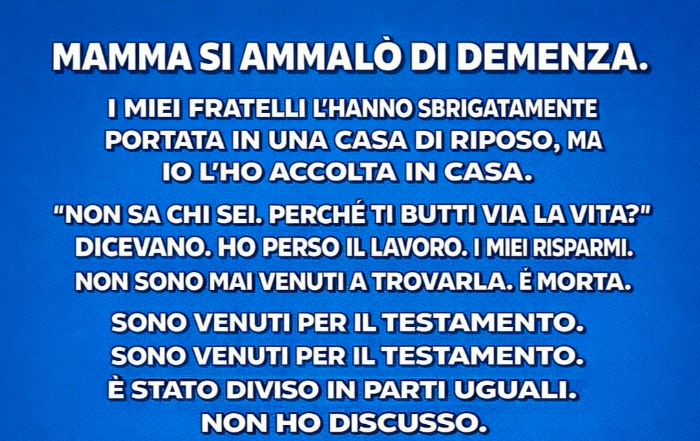

I miei fratelli reagirono subito, parlando di strutture di assistenza e di costi come se stessero bilanciando un foglio contabile.

Io rimasi in silenzio, sapendo nel profondo che non potevo lasciarla in un luogo estraneo.

La portai a casa con me, anche se tutti mi avvertirono che sarebbe stato difficile, che forse non avrebbe mai riconosciuto il mio sacrificio.

Prendermi cura di lei cambiò lentamente la mia vita. Ridussi le ore di lavoro, poi persi il lavoro del tutto quando la mia flessibilità non bastò più. I risparmi si dissolsero in medicine, cibi speciali e piccole modifiche domestiche per renderle la casa più sicura, più tranquilla.

Alcuni giorni erano sereni — canticchiava vecchie canzoni o sorrideva ai raggi di sole che filtravano dalla finestra. Altri erano più duri, pieni di confusione e irrequietezza. I miei fratelli chiamavano di tanto in tanto, ma raramente venivano a trovarla.

Eppure, mi ripetevo che l’amore non si misura dal riconoscimento. Anche quando dimenticava il mio nome, si calmava quando le stringevo la mano — e quello, pensai, bastava.

Quando se ne andò, fu in silenzio, alle prime ore del mattino. Ero accanto a lei, la sua mano nella mia, come tante altre volte. Dopo, i miei fratelli si riunirono per sistemare le questioni pratiche.

Il testamento venne letto: tutto diviso equamente, proprio come lei aveva deciso molto tempo prima della malattia.

Non dissi nulla, non cercai di spiegare gli anni che avevo donato. Il dolore aveva già consumato abbastanza energia, e sentivo che la pace valeva più del rancore. Quando tutti se ne andarono, la casa parve più vuota che mai — non solo perché lei non c’era più, ma perché era venuto a mancare anche lo scopo che aveva guidato ogni mio giorno.

Tre giorni dopo, ricevetti una telefonata da un numero sconosciuto. Era un ex collega di mia madre, un uomo che non avevo mai conosciuto. Mi disse che lei lo aveva contattato all’inizio della malattia, chiedendogli di custodire qualcosa.

Mi spiegò che aveva messo da parte un piccolo conto a mio nome — non come ricompensa segreta, ma come segno di gratitudine.

Insieme all’account c’era una lettera, scritta con la sua grafia ordinata, prima che le parole diventassero difficili.

In quella lettera mi ringraziava per la pazienza, per la dolcezza, per la mia scelta di restare.

E in quel momento capii una cosa profonda: anche quando la memoria svanisce, l’amore lascia sempre la propria traccia.

Ciò che le avevo donato aveva avuto valore.

E, alla fine, mi aveva restituito qualcosa — non ricchezza, ma la quieta certezza di aver fatto la cosa giusta.

Add comment