Nel momento stesso in cui varcai la soglia della casa dei miei suoceri e sentii quel silenzio pesante, innaturale, calarsi intorno a me, capii che qualcosa non andava.

Non il tipo di “qualcosa” che capita quando si dimentica una luce accesa o si entra in casa mentre qualcuno dorme.

No, questa era una quiete diversa — più profonda, più spessa — come se perfino l’aria trattenesse il respiro.

Non potevo immaginare che quella visita, pensata come un gesto di gentilezza, avrebbe scoperchiato una verità sepolta per anni, costringendo tutti noi ad affrontare qualcosa di molto più oscuro di semplici incomprensioni familiari.

Quel weekend andai da sola dai miei suoceri, e da allora ho ripercorso quella decisione nella mia mente centinaia di volte.

Se avessi aspettato, se avessi deciso di rimandare, forse le cose sarebbero andate diversamente.

Ma forse, la verità sarebbe rimasta nascosta per sempre.

Ancora oggi, ripensarci mi fa venire i brividi — perché quella casa, quel giorno, non sembrava una casa di famiglia.

Sembrava l’inizio di un incubo.

Il piano era semplice.

Io e mio marito, Owen, dovevamo andare a trovare i suoi genitori il sabato pomeriggio.

Ne avevamo parlato tutta la settimana: di come sua madre, Margaret, avrebbe insistito per farci mangiare anche se avevamo già pranzato; di come ci avrebbe riempiti di avanzi al momento di andare via, sorridendo come se ci stesse regalando un dono prezioso invece della cena del giorno prima.

Ma il venerdì sera, Owen mi chiamò dal lavoro con voce stanca e piena di scuse.

C’era stato un imprevisto: non sarebbe riuscito a liberarsi.

“Vai tu,” mi disse. “Sai che a mamma farà piacere. Ma non fermarti troppo.”

Esitai.

Non era nei piani andarci da sola, ma con Margaret avevo sempre avuto un buon rapporto.

Era una donna gentile, premurosa, di quelle che ricordano i compleanni senza bisogno di promemoria e scrivono ancora biglietti a mano “solo per farti sapere che ti pensavo”.

La sera prima avevo persino preparato una teglia di biscotti d’avena — i suoi preferiti — immaginando il suo sorriso quando li avrei tirati fuori come sorpresa.

Così, andai.

Il viaggio fu tranquillo, il cielo grigio ma sereno.

Eppure, appena entrai nel vialetto, un’inquietudine mi salì lungo la schiena.

La casa sembrava… spenta.

Nessuna luce accesa, nessun movimento dietro le tende.

Margaret teneva sempre la lampada del portico accesa, anche di giorno, e di solito apriva la porta prima ancora che finissi di bussare.

Questa volta, niente.

Mi dissi di non drammatizzare.

Magari lei e Harold, mio suocero, erano usciti insieme. Forse a pranzo, o a fare commissioni.

Con il vassoio di biscotti in mano, bussai.

Silenzio.

Bussai di nuovo.

Ancora silenzio.

Provai la maniglia.

La porta si aprì.

“Margaret?” chiamai, entrando con cautela. “Sono Lena. Ti ho portato qualcosa.”

La mia voce rimbalzò contro le pareti, vuota, come in una casa disabitata.

Niente profumo di caffè, nessuna radio accesa.

L’atmosfera era fredda, immobile.

Appoggiai i biscotti sul tavolo dell’ingresso e tirai fuori il telefono.

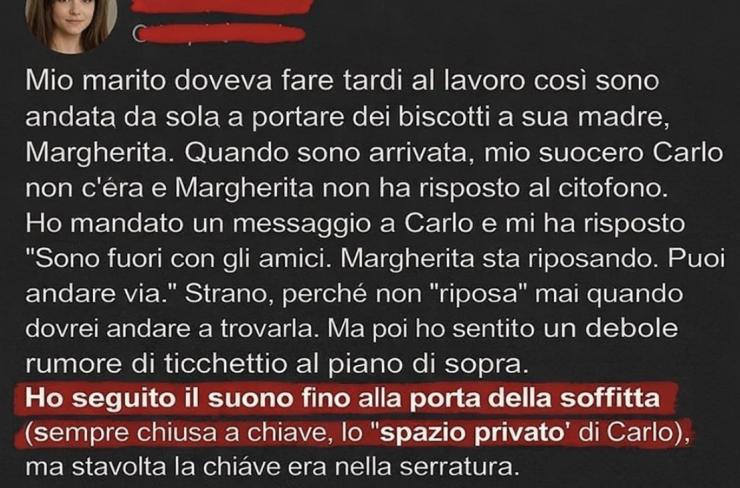

Scrissi un messaggio a Harold, cercando di suonare casuale:

Ciao, sono a casa. Siete usciti?

La risposta arrivò quasi subito:

Siamo fuori con degli amici. Margaret si sta riposando. Non serve che aspetti.

“Si sta riposando.”

Quella frase mi fece venire un nodo allo stomaco.

Margaret non dormiva mai durante il giorno, a meno che non stesse male — e anche allora, trovava sempre la forza di salutare.

Rimisi il telefono in tasca e feci qualche passo più avanti.

“Margaret?” chiamai di nuovo, più forte.

Fu allora che lo sentii.

Un suono leggero, ritmico, quasi impercettibile — come unghie che graffiano il legno.

Veniva dall’alto.

Il cuore mi martellava mentre salivo le scale, ogni gradino scricchiolava sotto i miei piedi.

Il rumore continuava, poi si interruppe di colpo quando raggiunsi il piano superiore.

Il corridoio era buio, le porte delle stanze chiuse.

Solo in fondo, la porta stretta che portava alla soffitta.

Quella porta era sempre chiusa a chiave.

Harold l’aveva detto chiaramente: era il suo spazio personale, pieno di attrezzi, scatoloni e vecchi progetti.

Margaret stessa, un giorno, aveva scherzato: “Lì non ci metto piede da anni.”

Eppure, stavolta, la chiave era nella serratura.

“Margaret?” sussurrai, la mano tremante sul pomello.

Un attimo di silenzio. Poi, un rumore.

Una sedia spostata.

Girai la chiave. Aprii la porta.

La soffitta era illuminata solo da una piccola finestra e da una lampadina nuda.

L’aria sapeva di polvere e chiuso.

E lì, al centro, seduta rigida su una sedia di legno, c’era Margaret.

Sembrava più minuta, le spalle curve, lo sguardo spento.

Quando mi vide, trasalì, poi sospirò come se avesse trattenuto il fiato per ore.

“Lena,” mormorò. “Sei qui.”

Le corsi accanto.

“Cosa fai qui? Stai bene?”

Si alzò lentamente, le gambe instabili.

Guardò la porta, poi me.

La voce le tremò appena.

“Harold mi ha chiusa qui dentro.”

Rimasi senza parole.

“Ti ha… chiusa dentro?”

Annuì piano.

“Avevo sistemato un po’ di cose nel suo laboratorio. Era un disastro, e ho pensato di fargli una sorpresa. Quando è tornato, si è arrabbiato. Molto.

Mi ha detto che dovevo riflettere sul mio errore.”

Sentii il sangue ribollire.

Non era una lite.

Non era uno “sfogo”.

Era abuso.

“Non può farlo,” dissi, la voce incrinata. “Non può trattarti così. Sei sua moglie, non una bambina.”

Margaret abbassò lo sguardo, le mani che stringevano il bordo della sedia.

“Non voleva che andasse così. Ha solo bisogno di calmarsi.”

Il modo in cui lo disse — calmo, rassegnato — mi spezzò il cuore.

Capìi che non era la prima volta che giustificava la sua rabbia.

Era solo la prima volta che la situazione era arrivata a tanto.

“Andiamo via,” dissi con decisione. “Subito.”

Lei esitò, terrorizzata.

“Se me ne vado senza il suo permesso, sarà furioso.”

Le presi le mani.

“Margaret, ascoltami. Non è colpa tua. E non resti qui un secondo di più.”

Dopo un lungo silenzio, annuì.

Un gesto piccolo, ma pieno di coraggio.

In pochi minuti riempimmo una borsa, controllando ogni suono.

Quando uscimmo, Margaret si fermò sul portico, inspirando a fondo.

Come se l’aria, fuori da quella casa, fosse diversa.

E forse lo era davvero.

Durante il tragitto verso casa mia, tacemmo quasi tutto il tempo.

Solo a metà strada lei parlò, la voce sottile come un soffio:

“Non so cosa succederà ora.”

“Non devi saperlo oggi,” risposi piano. “Devi solo essere al sicuro.”

Quella sera, mentre si sistemava nella stanza degli ospiti, il mio telefono iniziò a vibrare senza sosta.

Harold.

Chiamate, messaggi.

“Riportamela subito.”

“Non capisci cosa stai facendo.”

“È mia moglie.”

Quando Owen tornò a casa, gli raccontai tutto.

“Era chiusa in soffitta,” dissi, finalmente piangendo. “Tuo padre l’ha rinchiusa lì.”

Il suo volto impallidì, poi si fece rosso di rabbia.

Compose il numero di Harold, la voce dura come non l’avevo mai sentita.

“Non hai alcun diritto di punirla,” gridò. “Non hai diritto di controllarla.”

Il mattino dopo, Harold si presentò alla nostra porta.

Furioso.

Senza alcun rimorso.

Ma quella volta, Margaret non indietreggiò.

Lo guardò negli occhi e gli disse che non sarebbe tornata.

Che aveva finito di vivere così.

Le settimane seguenti furono difficili, ma anche liberatorie.

Margaret chiese il divorzio.

Si trasferì in un piccolo appartamento non lontano.

Cominciò a dormire bene.

A ridere di nuovo.

Si iscrisse a un corso di pittura di cui aveva sempre parlato, ma che non aveva mai avuto “il permesso” di frequentare.

Owen le fu accanto passo dopo passo, anche quando questo significò chiudere con suo padre.

Non fu facile.

Ma fu necessario.

Alla fine, Harold perse la famiglia che cercava disperatamente di controllare.

E Margaret ritrovò la libertà che credeva di aver perduto per sempre.

Io imparai una lezione che non dimenticherò mai:

a volte, è proprio entrando in un silenzio inquietante che si riesce finalmente a sentire la verità.

Add comment