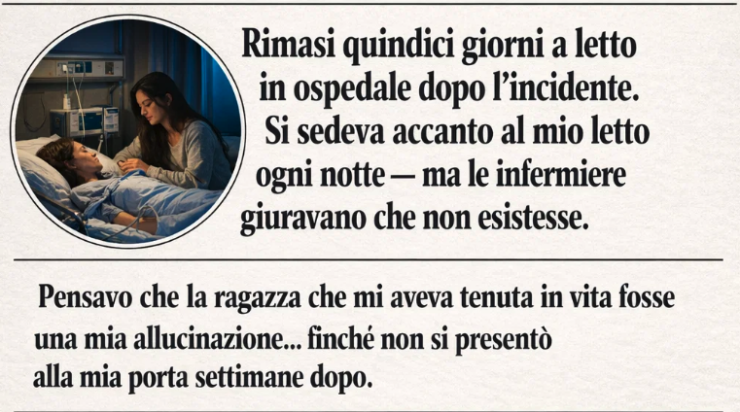

Si sedeva accanto al mio letto ogni notte — ma le infermiere giuravano che non esistesse

Pensavo che la ragazza che mi aveva tenuta in vita fosse una mia allucinazione… finché non si presentò alla mia porta settimane dopo.

Rimasi quindici giorni intrappolata in un letto d’ospedale dopo l’incidente — quindici giorni sotto luci al neon troppo forti, circondata da macchinari che beepavano e vibravano come promemoria che il mio corpo mi aveva abbandonata. Avevo ossa rotte in punti che non sapevo nemmeno nominare, la gola troppo danneggiata per parlare, e il dolore arrivava e spariva a ondate, cullato dai farmaci.

I medici mi dicevano che ero fortunata.

Ma la fortuna non somigliava affatto a questo.

La fortuna non è restare sveglia mentre il mondo va avanti senza di te.

La fortuna non è sentire il silenzio così pesante da schiacciarti il petto, di notte.

Non venne nessuno.

I miei figli vivevano lontano e non potevano lasciare il lavoro o la scuola all’improvviso. Gli amici mandavano messaggi pieni di premura, ma la vita li risucchiava di nuovo. Ogni mattina si confondeva con la successiva — nuovi infermieri, stesse cartelle, sorrisi gentili e una solitudine che non riceveva risposta.

Le notti erano le peggiori.

Era allora che la stanza sembrava smisurata, che la paura si insinuava piano, portando domande a cui non sapevo rispondere.

Camminerò ancora?

La mia vita tornerà normale?

Se sparissi, qualcuno se ne accorgerebbe?

E poi — quasi ogni notte — lei appariva.

La ragazza che sedeva nel buio

Era giovane, forse tredici o quattordici anni, con i capelli scuri che si sistemava sempre dietro le orecchie. Si muoveva con cautela, come chi non vuole farsi notare. Non mi spaventava mai, non era mai brusca. Semplicemente tirava una sedia vicino al mio letto e si sedeva, le mani raccolte in grembo, come se quel posto fosse suo da sempre.

Parlava poco.

Ma quando lo faceva, la sua voce era gentile e sicura, come se fosse più grande di quanto sembrasse.

“Resisti,” sussurrò una notte.

“Tornerai a sorridere.”

Quelle parole diventarono il mio ancoraggio.

Quando il dolore aumentava o la paura mi stringeva il petto, aspettavo il rumore lieve della sedia che si spostava, la sua presenza silenziosa. Non toccava mai i macchinari. Non faceva domande. Restava.

E in un posto dove mi sentivo invisibile, quello significava tutto.

“Non c’era nessuno a trovarti”

Quando finalmente riuscii a parlare, con una voce flebile ma presente, chiesi a un’infermiera della ragazza.

L’infermiera esitò.

Poi scosse la testa con dolcezza.

“Non hai ricevuto visite,” disse. “Nessuna corrisponde alla descrizione.”

Anche altri dello staff lo confermarono. Nessun registro. Nessuna ragazza. Nessuna presenza notturna.

Me lo spiegarono con tatto — effetti collaterali dei farmaci, reazioni post-traumatiche, allucinazioni indotte dallo stress. Lo dissero con cura, come chi non vuole togliere un conforto fragile.

Accettai quella spiegazione.

Dovevo farlo.

Casa… e il campanello

Sei settimane dopo fui dimessa. Tornai a casa con lividi, dolore, insicurezza — ma viva.

La casa sembrava estranea, come se stessi entrando in una vita che era andata avanti senza di me.

Quel pomeriggio, mentre infilavo la chiave nella serratura, sentii lo stesso strano silenzio che avevo vissuto nelle notti in ospedale.

Poi la vidi.

In piedi sulla soglia.

La stessa ragazza.

Stessi capelli scuri.

Stessa postura tranquilla.

Stessi occhi.

“Mi chiamo Tiffany,” disse piano.

Il cuore mi si fermò.

La verità che cambiò tutto

Tiffany mi spiegò chi era.

Era la figlia della donna che, attraversando la linea di mezzeria, si era scontrata con la mia auto.

Sua madre non era sopravvissuta.

Tiffany aveva passato anche lei quelle lunghe notti in ospedale — vagando nei corridoi, incapace di tornare a casa, troppo giovane per portare da sola un dolore così grande. Mi aveva vista dietro il vetro, aveva osservato le macchine, mi aveva guardata combattere.

“Mi hai fatto credere che mia mamma ce l’avrebbe fatta,” disse.

“Non volevo che fossi sola.”

Poi mise una mano in tasca e tirò fuori qualcosa.

Una collana.

La collana di mia nonna — quella che indossavo la notte dell’incidente. Avevo pensato fosse persa per sempre.

“L’ho trovata,” disse. “L’ho tenuta al sicuro.”

Scoppiai a piangere. Più di quanto avessi fatto da quando tutto era cominciato.

La gentilezza che è rimasta

Quella ragazza che credevo un’allucinazione non era un fantasma né un sogno.

Era una bambina in lutto che si era seduta accanto a una sconosciuta perché non sopportava l’idea che qualcuno si sentisse solo come lei.

Negli anni, Tiffany è diventata parte della mia vita. Sono diventata per lei una specie di famiglia. Ci sentiamo ancora. Mi viene a trovare quando è in città.

E ogni volta che sorrido, penso alla ragazza che restò con me nel buio quando nessun altro poteva — e che mi ricordò, senza saperlo, che la gentilezza non ha bisogno di permesso per cambiare una vita.

A volte, le persone che ci salvano stanno soffrendo quanto noi.

E a volte, il conforto arriva piano — senza spiegazioni — proprio quando ne abbiamo più bisogno.

Add comment