La chiamata arrivò in una mattina grigia, di quelle in cui il cielo sembra pesante di segreti.

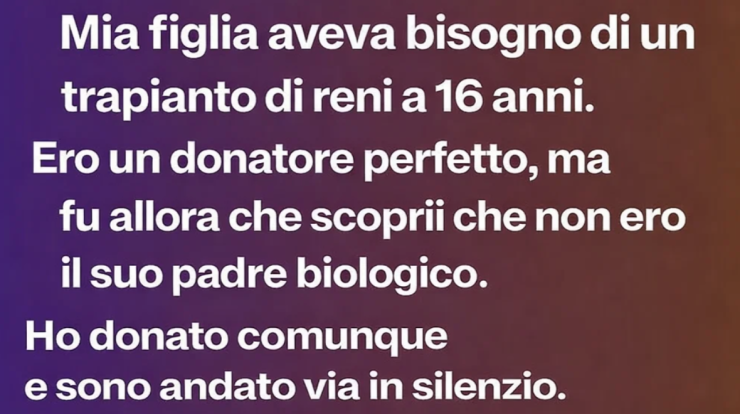

Mia figlia di sedici anni era in ospedale, il suo corpo stava cedendo, la sua vita appesa a un filo. I medici dissero che aveva bisogno urgente di un trapianto di rene. Senza quello, non sarebbe sopravvissuta.

Non esitai. Dissero di testarmi. Pregai in silenzio mentre le infermiere prendevano il mio sangue, come se le mie vene contenessero non solo la speranza di salvarla… ma anche la prova del legame che avevo custodito per sedici anni.

Ore dopo, il medico tornò con un’espressione che era allo stesso tempo sollievo e esitazione.

“Sei un donatore perfetto,” disse.

Esalai, sentendo il petto rilassarsi.

Poi aggiunse, quasi con riluttanza:

“C’è un’altra cosa. I risultati del test di paternità… indicano che non sei il suo padre biologico.”

Quelle parole furono come un colpo di lama.

Le ginocchia cedettero, e per un momento le pareti sterili dell’ospedale sembrarono stringersi attorno a me.

Diciassette anni di matrimonio, fiducia, la convinzione di aver costruito una famiglia… si erano frantumati in una sola frase.

Mia moglie mi aveva mentito per tutto quel tempo.

Volevo urlare, chiedere spiegazioni, ma quando guardai attraverso il vetro mia figlia, pallida e fragile nel suo letto, tutto ciò non importava più.

Lei era mia figlia.

L’avevo cresciuta, l’avevo aiutata ad imparare ad andare in bicicletta, le avevo tenuto la mano nei suoi incubi, riso alle sue battute sciocche.

La biologia era una nota a piè di pagina… l’amore era la storia.

Così firmati i documenti.

Le donai il mio rene.

L’intervento fu estenuante, ma riuscito.

Quando mi svegliai, la vidi sorridere per la prima volta da settimane: debole, ma radiosa.

Non le rivelai ciò che avevo saputo.

Non aveva bisogno di quel peso.

Aveva bisogno di guarire, non di un altro cuore spezzato.

Ma io non potevo restare.

Il tradimento di mia moglie era troppo profondo, troppo corrosivo.

Dopo la sua ripresa, me ne andai in silenzio.

Niente confronti drammatici, niente urla.

Solo silenzio.

Raccogli i miei averi e sparii dalla vita che una volta credevo fosse intera.

Gli anni passarono.

Vissi da solo, portando il vuoto come una cicatrice.

Seguivo la sua vita a distanza — ritagli di giornale, scorci sui social, voci da conoscenti comuni.

Cresceva in una giovane donna forte e brillante, la sua risata risuonava in luoghi a cui non potevo più accedere.

Poi un giorno, bussarono alla mia porta.

Aprii, e lì c’era lei.

Mia figlia.

Non più sedicenne, ma più grande, con occhi pieni di determinazione e vulnerabilità.

Per un momento, non dicemmo nulla.

Poi si avvicinò… e ci abbracciammo.

La diga si ruppe.

Lacrime scorrevano sui nostri volti, anni di silenzio dissolti in quell’unico momento.

La tenni stretta come se avessi trattenuto il fiato tutto quel tempo e ora finalmente potessi espirare.

“Volevo darti questo,” sussurrò, staccandosi appena.

Mi consegnò un libro.

Le mani mi tremarono mentre lo giravo.

Il titolo era semplice, elegante:

Il linguaggio della gentilezza —

scritto da lei.

Aprii la pagina della dedica e quelle parole mi bloccarono:

“All’uomo che mi ha scelta quando la vita era ingiusta. Mio papà.”

La vista si offuscò.

Presi il libro contro il petto, sopraffatto dal peso del suo amore.

Lei lo sapeva.

In qualche modo aveva sempre saputo che la paternità non è questione di sangue, ma di scelta.

Di sacrificio.

Di rimanere nel fuoco e rifiutare di lasciarsi consumare.

Restammo insieme per ore — a parlare, ridere, piangere.

Mi raccontò del suo percorso, di come la scrittura fosse diventata il suo modo di guarire, di dare senso alla crudeltà del mondo.

Voleva diffondere gentilezza perché l’aveva vista incarnata in me, anche quando la vita mi aveva tradito.

Le raccontai la verità — che non avevo mai rimpianto di averle donato il mio rene, che lo avrei fatto mille volte ancora.

Che andarmene era stata la decisione più difficile della mia vita, ma avevo creduto fosse l’unico modo per proteggermi dalle bugie che avevano avvelenato la nostra casa.

Mi ascoltò, la mano poggiata sulla mia.

“Non mi hai solo salvato la vita,” disse piano.

“Mi hai mostrato cosa significa davvero amare.”

Il libro è stato pubblicato di recente, e ha toccato la vita di molti lettori.

Ma per me, il suo dono più grande non è il riconoscimento o l’orgoglio —

è il promemoria che anche nei momenti più bui, l’amore può tracciare un sentiero avanti.

Non sono il suo padre biologico.

Ma sono suo papà.

L’uomo che l’ha scelta quando la vita era ingiusta.

L’uomo che le ha dato un pezzo di sé affinché potesse vivere.

E ora, mentre tengo il suo libro tra le mani, realizzo qualcosa di profondo:

mi ha restituito più di quanto io le abbia dato.

Mi ha dato redenzione.

Mi ha dato un posto nella sua storia.

Non potrei essere più orgoglioso.

Add comment