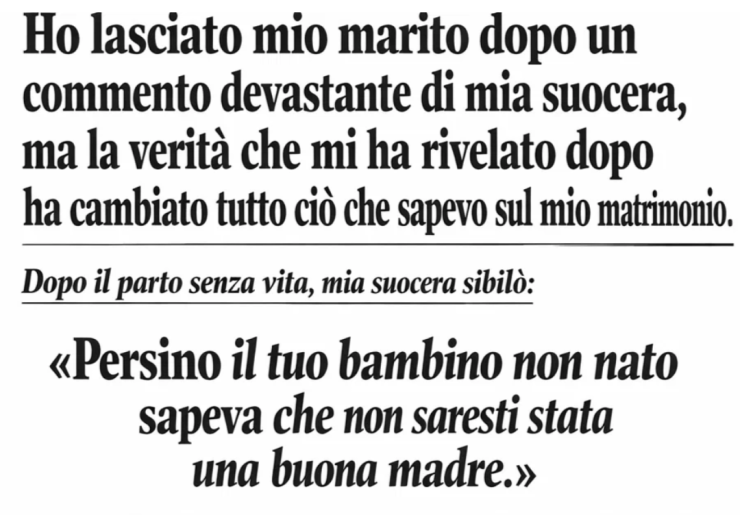

Dopo il parto senza vita, mia suocera sibilò:

“Persino il tuo bambino non nato sapeva che non saresti stata una buona madre.”

Mio marito rimase in silenzio. Alzò appena le spalle. Mi si spense il respiro nel petto, non per la sua crudeltà—ero abituata alla sua lingua tagliente—ma per il silenzio di lui. Benedict non mi guardò; fissava il tappeto come se stesse contando i fili. Quella notte stessa lasciai la loro casa, guidando sotto la pioggia e tra le lacrime, abbandonando l’uomo che pensavo fosse la mia anima gemella.

Mi trasferii in un appartamento minuscolo e freddo ai margini della città, un luogo vuoto quanto me. Bloccai Benedict ovunque. Il ricordo del suo silenzio mi nauseava. Passavo le giornate a lavoro fingendo di esistere, e le notti fissando la cameretta che non avevo ancora avuto la forza di smantellare.

Un mese dopo, Evelyn si presentò alla mia porta. Non era la donna lucida e temibile che conoscevo. Aveva i capelli disordinati, il viso pallido, e le mani tremanti. Volevo chiudere la porta in faccia a chi mi aveva spezzato l’anima. Ma i suoi occhi mi fermarono.

“Odami se vuoi, ma devi sapere la verità,” disse con voce incrinata.

“Mio figlio ti ha nascosto qualcosa. Ed è per quello che ho detto quelle cose orribili.”

La feci entrare. Soprattutto per stanchezza. Ci sedemmo al tavolo. Mi raccontò che il giorno in cui persi il bambino, Benedict non era solo in lutto—era nel panico. Aveva distrutto i nostri risparmi e il fondo per il futuro, sperperando tutto nel gioco. Era sepolto dai debiti.

“Mi ha pregata di farti andare via,” sussurrò Evelyn. “Così saresti stata al sicuro dai creditori.”

Quelle parole mi congelarono. Le sue offese erano state preparate. Una messinscena, per spingermi a lasciarlo.

Mi mostrò documenti legali, estratti conto, debiti enormi tutti a suo nome. Mi tremavano le mani.

Ma c’era di più. Evelyn raccontò che, rovistando tra le carte del figlio, aveva trovato una cartella clinica nascosta. Benedict era malato. Una malattia neurologica degenerativa, diagnosticata mesi prima. Sapeva che sarebbe peggiorato. Il gioco d’azzardo non era una fuga: era un disperato tentativo di sistemare me prima di diventare un peso.

Usò la tragedia della perdita per liberarmi da lui. Mi voleva lontana. Voleva che lo odiassi. Credeva che se avessi saputo tutto, non l’avrei mai lasciato.

Le emozioni erano contrastanti: rabbia per la menzogna, dolore per la sua sofferenza, e… un amore che non se n’era mai andato del tutto. Evelyn, in lacrime, disse:

“Pensavo di aiutarlo a salvarti. In realtà, ho solo contribuito a distruggerti.”

Andai da lui. Non per perdonarlo. Perché meritavo di dire la mia.

Quando mi vide nel suo piccolo ufficio, provò a indossare di nuovo quella maschera fredda. Ma quando posai sulla scrivania la cartella medica e i documenti bancari, si spezzò. Scoppiò a piangere.

Parlammo per ore. Gli dissi che non poteva decidere da solo di cosa ero in grado. Che la protezione non può mai passare attraverso la menzogna.

Non ci fu una riconciliazione magica. Ma ci fu verità. Ci fu rispetto.

Passammo l’anno successivo ad affrontare i debiti e le cure. Vendemmo ciò che potevamo. Ci trasferimmo in una casa più piccola, più gestibile. Evelyn ed io diventammo persino amiche. Non era la vita che avevamo immaginato, ma era una vita reale, onesta, vissuta insieme.

E ho capito una cosa importante:

Chi ti ama davvero ti deve anche la verità. Anche se fa male. Anche se è scomoda.

Perché il dolore di una menzogna è sempre più profondo di quello di una realtà difficile.

Oggi viviamo un giorno alla volta. Una tazza di caffè, una passeggiata nel parco, un momento di silenzio sincero. Non sono madre. Non sono guarita. Ma sono intera. Perché l’amore non è protezione silenziosa. È stare nella tempesta insieme, sotto lo stesso ombrello.

Add comment