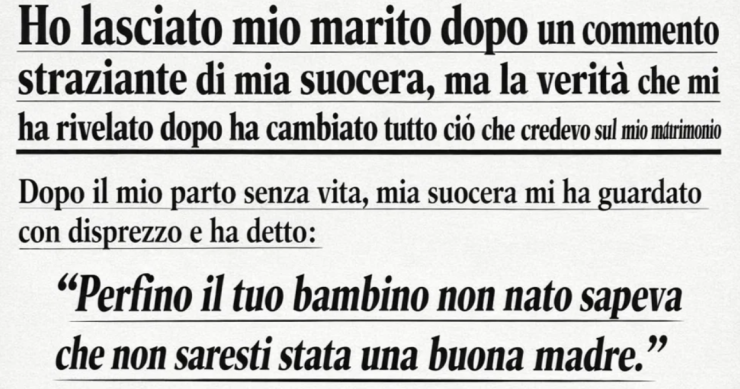

Dopo il mio parto senza vita, mia suocera mi ha guardato con disprezzo e ha detto:

“Perfino il tuo bambino non nato sapeva che non saresti stata una buona madre.”

Mio marito è rimasto in silenzio. Si è solo limitato a stringersi nelle spalle.

Mi mancò il respiro. Non per la crudeltà di lei—ero abituata alla sua lingua tagliente—ma per il silenzio di lui.

Benedict non mi guardò nemmeno; fissava il tappeto come se stesse contando i fili.

Quella stessa notte lasciai la loro casa, guidando sotto la pioggia e le lacrime, lasciando indietro l’uomo che pensavo fosse la mia anima gemella.

Mi trasferii in un piccolo appartamento mal riscaldato ai margini della città, un posto che sembrava vuoto quanto me.

Per settimane, gli unici suoni erano il ronzio del frigorifero e qualche sirena in lontananza.

Bloccai Benedict ovunque, incapace di sopportare il ricordo del suo silenzio mentre sua madre mi distruggeva.

Passavo le giornate a sopravvivere al lavoro, e le notti davanti alla cameretta vuota che non trovavo la forza di smantellare.

Un mese dopo, Evelyn—mia suocera—si presentò alla mia porta. Non era la donna impeccabile e spaventosa che ricordavo. Era pallida, spettinata, le mani tremavano mentre stringeva la borsa.

Volevo sbatterle la porta in faccia, urlarle addosso per tutto il dolore causato.

Ma lo sguardo nei suoi occhi mi fermò.

“Odiala pure, ma devi sapere la verità,” disse con la voce spezzata.

“Mio figlio ti ha nascosto qualcosa, ed è il motivo per cui ti ho detto quelle cose orribili.”

La feci entrare, più per esausta curiosità che per compassione.

Sedemmo al mio tavolino, e per un po’ fissò solo le mani. Poi iniziò a parlare.

Quel giorno in cui persi il bambino, Benedict non stava solo soffrendo—stava andando in panico.

Aveva fatto scelte finanziarie disastrose. Aveva giocato d’azzardo e perso tutti i nostri risparmi, persino il fondo per il futuro del nostro bambino.

“Mi disse che se fosse riuscito a farsi lasciare da te, ti avrebbe protetta dai creditori,” sussurrò Evelyn.

Mi si gelò il sangue.

La frase crudele detta a casa non era stata farina del suo sacco.

Era stato Benedict a pregarla di dirla, affinché io lo lasciassi per sempre, convinta di odiare un uomo spregevole.

Credeva che, se mi avesse fatto soffrire abbastanza, non avrei cercato di aiutarlo, e non sarei stata coinvolta nei debiti.

Evelyn tirò fuori una pila di documenti legali e estratti conto.

Una montagna di debiti, tutti firmati solo da lui.

Aveva tenuto tutto nascosto, mentre io sognavo culle e tutine.

Ma c’era dell’altro. Qualcosa che Evelyn stessa aveva scoperto solo la notte prima.

Frugando nel suo ufficio, aveva trovato una cartella medica.

Non parlava di soldi né di gioco.

Era una diagnosi: una malattia neurologica degenerativa, scoperta mesi prima del parto.

Benedict sapeva che, col tempo, non sarebbe più stato in grado di prendersi cura di una famiglia.

Il gioco d’azzardo non era un vizio, ma un tentativo disperato di “sistemarmi” per la vita, prima che diventasse un peso.

Aveva deciso di far crollare tutto, pensando che, se lo avessi odiato, avrei trovato qualcuno “migliore” e “sano” con cui rifarmi una vita.

Provai una marea di emozioni: rabbia per la mancanza di fiducia, dolore per il suo silenzio, e un amore residuo che faticava ad andarsene.

Evelyn pianse. “Pensavo di aiutarlo a salvarti,” disse. “Ma ho solo contribuito a distruggerti.”

Parlammo per ore, e per la prima volta vidi Evelyn non come una strega, ma come una madre spaventata che guardava suo figlio affondare.

Decisi di andare da lui. Non per sistemare tutto. Ma perché avevo il diritto di parlare.

Lo trovai nel suo ufficio, invecchiato, scavato, circondato da scartoffie.

Quando mi vide, indossò quella maschera di freddezza che ricordavo bene.

“Che ci fai qui, Rose?” chiese.

“Credevo di essere stato chiaro.”

Non risposi. Posai la cartella medica e gli estratti conto sulla scrivania.

La sua maschera si frantumò.

Parlammo per ore. Davvero.

Delle paure. Del lutto.

Gli dissi che non spettava a lui decidere cosa fossi in grado di sopportare, e che non poteva fabbricare il mio odio per proteggermi.

Il finale non fu una riconciliazione da film.

Il valore fu affrontare insieme la verità, senza bugie né maschere.

Passammo l’anno successivo affrontando debiti e visite mediche, non come coppia perfetta, ma come due persone oneste l’una con l’altra.

Vendemmo ciò che potevamo.

E la sua salute, seppur difficile, divenne un percorso che affrontammo insieme.

Capì che non si protegge chi si ama lasciandolo all’oscuro.

Chi ci ama merita di scegliere i propri pesi.

Mentendomi, Benedict mi aveva tolto la possibilità di essergli compagna.

Il vero amore non è proteggere l’altro dalla tempesta, ma tenere insieme l’ombrello sotto la pioggia.

Con Evelyn diventammo persino più vicine.

La sua durezza cedette il passo alla gentilezza.

Ci trasferimmo in una casa più piccola, più gestibile.

E anche se non avremo mai la vita che avevamo sognato, quella che abbiamo ora è più solida: costruita sulla verità, non sulle bugie.

Oggi viviamo un giorno alla volta.

Un caffè condiviso, una passeggiata, la pace silenziosa di una casa onesta.

Ho capito che il mio valore come madre o come compagna non dipende da una tragedia o da una diagnosi, ma da come affronto le difficoltà.

Non avevo bisogno di un eroe.

Avevo bisogno di un marito che mi vedesse come sua pari.

La lezione più grande che porto con me è questa:

Il silenzio non è mai un dono, nemmeno quando è spacciato per protezione.

Chi ama, dice la verità—anche se fa male.

Perché la ferita di una menzogna è sempre più profonda della verità più dura.

Siamo più forti insieme che nelle nostre torri di segreti

Add comment