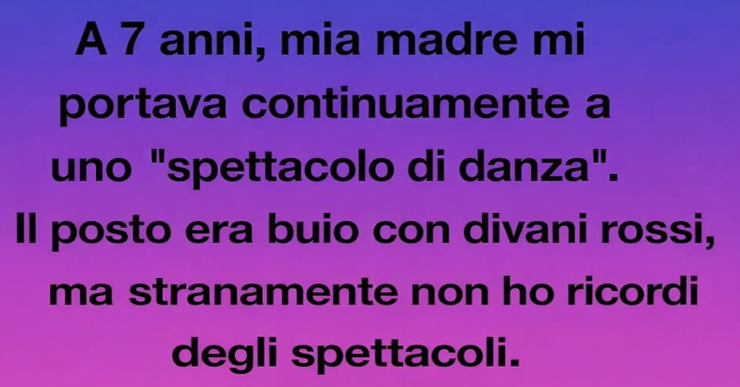

A sette anni, mamma mi portava spesso a quello che chiamava uno “spettacolo di danza”. Il posto era buio, con divani di velluto rosso ovunque. Eppure, stranamente, non ho alcun ricordo degli spettacoli. Mi addormentavo subito all’inizio e mi risvegliavo direttamente la mattina dopo.

Vent’anni più tardi, ho capito che nulla di tutto questo aveva davvero senso.

Ho sempre avuto un’immagine ricorrente nella mente: file di divani rosso scuro, quell’odore dolciastro e polveroso nell’aria, il brusio di voci basse. Ogni volta che cercavo di ricordare lo spettacolo, però, la memoria si interrompeva di colpo. Passava direttamente dal viaggio in macchina al mattino dopo, quando mi svegliavo nel mio letto con un leggero sapore di gomma da masticare in bocca.

Da bambino non mi ponevo domande. I bambini non lo fanno. Quando sei piccolo, dai per scontato che ciò che fanno i tuoi genitori sia normale, anche se qualcosa, dentro, non ti convince del tutto.

Mamma liquidava sempre la cosa con una risata. Diceva che aveva bisogno di compagnia e che io mi addormentavo troppo presto per ricordare qualcosa. Mi sorrideva, mi spettinava i capelli e diceva:

«Eri il mio piccolo aiutante. Mi rendevi tutto più sopportabile.»

Sopportabile.

Quella parola mi è rimasta addosso per anni.

Sono cresciuto in un piccolo appartamento malandato con lei. Papà se n’era andato quando avevo cinque anni e, da allora, tutto era cambiato. Mamma lavorava di notte ed era sempre esausta di giorno. Ogni tanto ridevamo insieme, sì, ma per lo più era solo una questione di sopravvivenza.

A sedici anni avevo smesso di fare domande. Eravamo più coinquilini che madre e figlio. Lei continuava a fare turni notturni, a volte spariva per giorni. Io trovavo contenitori di cibo da asporto sul tavolo e banconote da cinquanta euro nello zaino. Quello era il suo modo di esserci.

Poi morì all’improvviso. Un ictus. Aveva quarantasei anni.

Io ne avevo ventisette. Single. Insegnavo musica in un centro comunitario e facevo fatica ad arrivare a fine mese. La sua morte mi colpì più di quanto avessi immaginato. Non solo perché non c’era più, ma perché mi resi conto di quanto poco la conoscessi davvero.

Quando andai a svuotare il suo appartamento, i ricordi tornarono a galla.

In fondo all’armadio trovai una scatola da scarpe, chiusa con il nastro adesivo. Dentro c’erano vecchie foto, scontrini e un programma strappato con scritto “Crimson Room” in copertina. Il disegno era sbiadito, ma il logo mostrava la sagoma di una donna che ballava. E dietro quella sagoma?

Divani rossi.

Mi si rivoltò lo stomaco.

Era quello. Era quel posto.

Cercai “Crimson Room” su internet e, con mia sorpresa, esisteva ancora — anche se sotto una nuova gestione. Ora era un jazz club. Stessa posizione. Stessi divani di velluto. Stessa insegna al neon rossa.

Ci andai il giorno dopo, con un’urgenza strana che mi stringeva il petto.

Il locale era stato rinnovato, ma ne riconoscevo l’ossatura: il corridoio, l’arco che dava sulla sala, persino l’odore. Un misto di profumo stantio e qualcosa di zuccherino.

Un cameriere mi notò fermo all’ingresso e mi chiese se avessi bisogno di aiuto. Gli dissi che da bambino venivo lì spesso. Alzò le sopracciglia.

«È sicuro? Questo posto… ehm… una volta era decisamente per adulti.»

Esattamente.

Quella notte non riuscii a dormire. Pensavo a tutte le volte in cui ero stato lì. Perché una madre avrebbe portato un bambino in un posto del genere? Perché non ricordavo nulla? Non mi sembrava giusto. Ma lei non c’era più per spiegare.

Stavo quasi per lasciar perdere.

Poi trovai il quaderno.

Non era un vero diario, solo un taccuino sottile infilato tra alcuni libri di cucina. Le pagine non avevano date, solo pensieri sparsi.

Molti parlavano di me.

Una frase diceva:

«Si è addormentato subito stasera. Grazie a Dio. Non volevo che vedesse di nuovo Rick.»

Rick?

All’inizio quel nome non mi diceva nulla. Ma più leggevo, più tutto diventava chiaro. Rick era il proprietario del Crimson Room. E mamma… non andava lì per guardare uno spettacolo.

Lì ci lavorava.

Non come ballerina. Forse come cameriera. Forse anche altro. Non aveva una babysitter, né famiglia che potesse aiutarla. Così mi portava con sé e mi faceva dormire nel retro. Probabilmente metteva qualcosa nel mio succo per farmi dormire profondamente, così non avrei visto nulla.

Le mani mi tremavano mentre leggevo.

Un’ondata di emozioni mi travolse: rabbia, confusione, senso di colpa. Ma anche qualcos’altro. Comprensione.

Aveva fatto quello che poteva.

Il giorno dopo cercai qualcuno che avesse lavorato lì in quegli anni. Trovai una donna di nome Celina su Facebook. Aveva commentato una vecchia foto del Crimson Room con scritto “mi mancano i bei vecchi tempi”. Le scrissi, senza aspettarmi risposta.

Mi rispose dopo un’ora.

Ci incontrammo in un bar il pomeriggio seguente. Celina aveva più di cinquant’anni, ma uno sguardo ancora acuto. Si ricordò subito di mia madre.

«Era quella silenziosa,» disse mescolando il tè. «Sempre per conto suo. E ferocissima nel proteggerti. Rick non voleva bambini in giro, ma lei riusciva sempre a far quadrare le cose.»

Le chiesi se pensava che mamma avesse fatto… altro. Più che servire da bere.

Celina si fermò. Guardò fuori dalla finestra.

«Tua madre aveva orgoglio. Non ballava. Non andava con i clienti. Ma Rick le rendeva la vita impossibile. La minacciava continuamente di licenziarla. Sapeva che non aveva alternative.»

Poi si chinò verso di me.

«C’è stata una notte… credo fosse l’ultima volta che siete venuti. È successo qualcosa. Rick è andato oltre. Tua madre si è licenziata subito dopo. Non è mai più tornata.»

Quelle parole mi colpirono come un pugno.

Uscii dal bar con la sensazione che qualcuno avesse sollevato il sipario sulla mia infanzia. Tutto ciò che credevo di sapere era stato ribaltato. Eppure, paradossalmente, mi sentivo più vicino a lei.

Aveva lottato.

Mi aveva protetto, a modo suo, in mezzo al caos.

Decisi di tornare al Crimson Room un’ultima volta.

Era serata open mic. Poca gente, luci calde. Chiesi se potevo suonare un brano. Salì sul palco con la chitarra e dissi al pubblico che quel posto faceva parte del mio passato. Che mia madre aveva lavorato lì.

Poi suonai una canzone che avevo scritto anni prima, senza sapere davvero cosa significasse.

Una melodia semplice. Nuda. Parlava di divani rossi, luci che ronzano e dell’addormentarsi sentendo vicino qualcuno che ti ama.

Dopo, un uomo si avvicinò. Sui cinquantacinque anni, barba brizzolata, voce gentile. Disse di chiamarsi David.

«Sei il figlio di Anna, vero?»

Mi immobilizzai. «Conosceva mia madre?»

Annui piano.

«Mi ha aiutato una volta. Lavoravo qui come lavapiatti. Ero dipendente, senza soldi. Mi passava del cibo di nascosto. Una notte mi ha letteralmente salvato.»

Sorrise, con tristezza.

«Sono sobrio da diciannove anni. Non ho mai potuto ringraziarla.»

Non seppi cosa dire. Gli strinsi la mano.

Uscendo dal locale, sentii una pace strana scendere su di me.

Non aveva avuto molto.

Ma aveva dato tutto quello che poteva.

Qualche mese dopo lasciai la città e iniziai a lavorare a tempo pieno in un centro giovanile. Insegnavo musica, sì, ma gestivo anche un programma serale per figli di genitori single. Un posto sicuro dove dormire. Niente divani rossi. Niente segreti.

Una sera un ragazzo mi chiese:

«Perché fai questo? Potresti insegnare ovunque.»

Lo guardai e risposi:

«Perché qualcuno, una volta, ha cercato di proteggermi. E l’ho capito solo troppo tardi.»

Non disse nulla. Annui soltanto. Come se avesse capito.

Un anno dopo ricevetti una lettera.

Era di una donna di nome Lisa. Aveva comprato un vecchio deposito fuori città e dentro aveva trovato delle scatole con scritto “Anna W.”. Mi aveva rintracciato grazie a un vecchio quaderno di mamma.

Ci incontrammo il giorno dopo. Il deposito era pieno delle sue cose — molte non le avevo mai viste.

Foto. Lettere. Disegni della mia infanzia che credevo persi.

E una busta, indirizzata a me.

Era breve.

«Se stai leggendo questo, significa che non ho avuto modo di spiegare. Ho fatto quello che dovevo. Non ne vado fiera, ma non ho mai permesso che ti toccassero. Lo giuro. Spero che un giorno tu possa capire che ci ho provato.»

E in quel momento, in quel deposito polveroso, con le sue parole tra le mani…

capì.

Aveva sbagliato.

Ma mi aveva amato con ferocia.

Aveva combattuto in silenzio.

Aveva nascosto il dolore dietro turni notturni e sorrisi stanchi.

Non era perfetto.

Ma era vero.

Quella sera aggiunsi una nuova canzone al mio repertorio. Parlava di perdono. Di una donna dagli occhi stanchi e dal cuore forte, che aveva dato tutto ciò che aveva, anche quando non bastava.

La gente pianse. Qualcuno applaudì. Una donna mi abbracciò e disse:

«Vorrei che mio figlio scrivesse qualcosa del genere per me.»

Le risposi che forse lo avrebbe fatto, un giorno. A volte serve solo tempo.

Perché la verità è questa: la vita non è sempre rumorosa.

A volte le persone più forti sono quelle che soffrono in silenzio, proteggendo gli altri senza applausi.

E a volte le storie d’amore più grandi sono quelle in cui nessuno dice le parole, ma ogni gesto le urla.

Quindi, se stai leggendo questo, chiama tua madre.

O perdonala.

O ricordala.

Perché anche il più piccolo ricordo di un divano rosso può significare molto più di quanto pensi.

Add comment