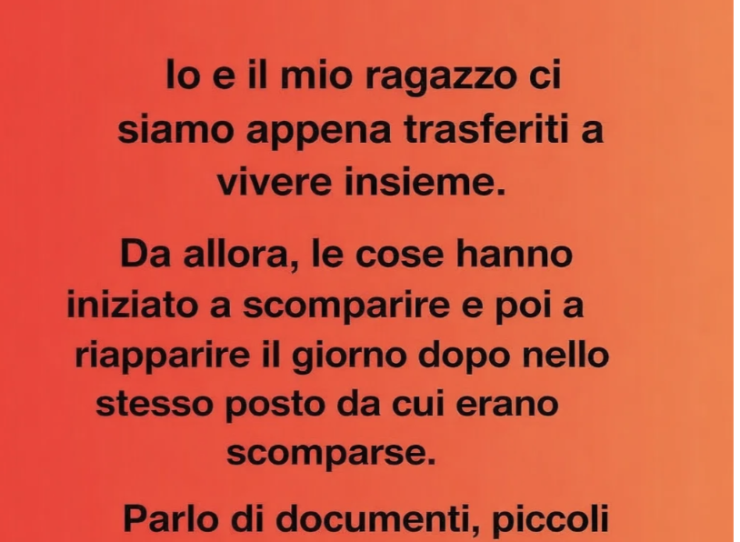

Io e il mio ragazzo ci eravamo appena trasferiti a vivere insieme. Poco dopo, sono iniziate cose strane: oggetti che sparivano e poi ricomparivano il giorno dopo esattamente nello stesso punto. Documenti, piccoli oggetti di casa, persino il cibo.

Così ho installato una nanny cam. E quello che ho visto mi ha tolto il fiato.

Qualcuno attraversava il nostro soggiorno nel cuore della notte.

Non era il mio ragazzo. Era più basso, si muoveva lentamente ed era scalzo.

All’inizio ho pensato di immaginare tutto. Le immagini erano sgranate — avevo risparmiato sulla versione HD — e alle 2:37 del mattino si vedeva solo una sagoma scura che passava dal corridoio alla cucina. Sembrava aprire il frigorifero, fermarsi un attimo e poi allontanarsi con quello che pareva proprio il sacchetto di formaggio a fette che giuravo fosse sparito il giorno prima.

La mattina seguente ho mostrato il video a Omar, il mio ragazzo. Ha riso nervosamente.

«Sarà un errore della telecamera. Forse ero io? Mi sarò alzato per uno spuntino».

Omar è alto un metro e novanta.

La figura non lo era.

Ho lasciato correre. Più o meno. Non volevo sembrare la fidanzata paranoica dopo solo un mese di convivenza. Avevamo già qualche piccolo attrito: lui lasciava sempre la luce del bagno accesa, io volevo le finestre aperte mentre lui preferiva la casa sigillata come un sottomarino.

Ma una settimana dopo ho riguardato i filmati.

Stessa ora. Stessa figura.

Questa volta prendeva le mie chiavi dal vassoietto vicino alla porta, le rigirava tra le dita, poi le rimetteva a posto — esattamente come le avevo trovate quella mattina, dopo aver giurato che la sera prima non c’erano.

Non ho detto nulla subito a Omar. Ho chiamato invece l’amministratore del palazzo.

«Niente effrazioni, niente chiavi di riserva», mi ha detto. «Siete gli unici inquilini del 3C. Sicura di non aver solo spostato le cose?»

Ero sicura.

Così la notte successiva sono rimasta sveglia.

Seduta sul divano, luci spente, una coperta addosso. Ho persino spento lo schermo del telefono per non fare luce. Verso le 2:40 ho sentito un rumore. Non passi veri e propri, più il cigolio leggero del legno vecchio. Il pavimento del corridoio scricchiolava sempre negli stessi punti.

Poi, davanti ai miei occhi, l’armadio del corridoio si è aperto.

È uscita una figura minuta. Con i calzini. Felpa con il cappuccio tirato su. Si è diretta verso la cucina. Io non riuscivo a respirare.

Ho acceso la luce e ho urlato.

Lei si è bloccata. Io pure.

Poi ha abbassato il cappuccio.

Era una ragazzina. Tredici, forse quattordici anni. Ricci neri spettinati. Era spaventata quanto me. Non ha detto nulla. Ha abbassato lo sguardo, come un bambino colto a rubare biscotti.

Omar è corso fuori dalla camera in mutande. La ragazza ha cercato di tornare nell’armadio, ma lui le ha sbarrato la strada. Si è accovacciata a terra e ha iniziato a piangere.

L’abbiamo fatta sedere al tavolo, le abbiamo dato dell’acqua. Lei stringeva le maniche della felpa come fossero un’armatura. Si chiamava Isela. Quella sera ha parlato poco, ma nei giorni successivi abbiamo ricostruito la verità a pezzi. E mi ha tolto il respiro.

Si nascondeva nel controsoffitto sopra la lavanderia.

A quanto pare il palazzo aveva una struttura strana: condotti e accessi tecnici che collegavano gli armadi di servizio di un appartamento al soffitto di un altro. Quando il personale delle pulizie aveva lasciato una mattonella del soffitto aperta nella lavanderia, lei era entrata. E si era nascosta lì da allora.

Due settimane.

C’era già prima che ci trasferissimo.

Non era esattamente senza casa. Sua madre viveva nell’edificio accanto, il palazzo B. La conoscevo di vista: sempre fuori con una sigaretta e una cassa Bluetooth, a urlare su FaceTime.

Isela mi ha detto che era scappata, ma non voleva andare lontano. Solo abbastanza da non essere lì.

Le ho chiesto perché avesse scelto proprio il nostro appartamento.

«Voi non urlavate», ha mormorato.

Quella frase mi ha spezzata un po’.

Entrava di notte, quando era sicura che dormissimo. Mangiava qualcosa. Faceva una doccia. A volte stava semplicemente sotto la bocchetta del riscaldamento, perché lì era caldo e si sentiva al sicuro. Ecco perché una volta avevo trovato la mia sciarpa in bagno. Pensavo di stare impazzendo.

Non sapevo cosa fare. Chiamare la polizia? Avvisare sua madre?

Omar pensava che dovessimo denunciare tutto.

«Non può vivere qui. E se succede qualcosa? Potremmo finire nei guai».

Aveva ragione. Ma a me non sembrava giusto.

Così ho chiesto a Isela se fosse disposta a tornare a casa — se l’avessi accompagnata io. Mi ha guardata come se le avessi chiesto di infilare la mano nel fuoco.

«Torno nel controsoffitto», ha detto. «Fammi restare almeno finché non ricomincia la scuola».

Non avevo nemmeno pensato alla scuola.

Le ho chiesto se ci andasse. Mi ha detto di no, da aprile. Era metà luglio. Le ho chiesto se sua madre lo sapesse. Ha alzato le spalle.

«È impegnata con il suo ragazzo».

Lo conoscevo. Sempre fuori a lucidare la Camaro e a urlare contro chiunque passasse “sul suo marciapiede”.

Quella notte non ho dormito.

La mattina dopo ho chiamato il lavoro dicendo che stavo male. Ho chiamato anche il distretto scolastico, fingendomi una vicina preoccupata. Mi hanno detto che Isela risultava “assente ingiustificata, ubicazione sconosciuta”. Se avesse saltato il primo giorno di scuola ad agosto, sarebbe scattato un controllo dei servizi sociali.

Ho deciso di guadagnare tempo.

Ho sistemato un angolino nell’armadio del corridoio, le ho dato una coperta e del cibo. Sapevo che era folle. Forse anche illegale. Ma continuavo a pensare al suo sguardo terrorizzato e a quella frase: voi non urlavate.

Per alcuni giorni è andata avanti così. Lei entrava e usciva in silenzio. Aspettava che fossimo al lavoro, poi dormiva o guardava qualcosa sul tablet che le avevo dato. Le lasciavo frutta e vestiti presi al mercatino. Era come avere una coinquilina fantasma.

Poi Omar l’ha scoperto.

È tornato a casa prima del previsto e l’ha vista sul divano a mangiare cereali.

È esploso. Non contro di lei. Contro di me.

«Stiamo nascondendo una minorenne scappata di casa? Ma sei seria?»

Ho cercato di spiegare. Che non era pericolosa. Che era solo una bambina. Che aveva bisogno di un posto sicuro.

«Non è una tua responsabilità», ha detto. «La fai vivere qui come se fossimo in un film».

Ha detto che se non avvisavo qualcuno, lo avrebbe fatto lui.

E Isela ci ha sentiti litigare. Quella notte se n’è andata.

Pensavo fosse tornata da sua madre. Ma la mattina dopo, controllando il controsoffitto, ho trovato la sua felpa piegata sopra la bocchetta del riscaldamento. Come un addio.

Ho girato tutto il complesso cercandola. Sua madre era fuori a fumare. Le ho chiesto se Isela fosse in casa.

«Non è un mio problema, adesso», ha borbottato.

Ho controllato il parco, i gradini della scuola, persino il distributore all’angolo. Niente.

Tre giorni. Poi quattro.

Il quinto giorno ho ricevuto una chiamata da una tavola calda dall’altra parte della città. Avevo dato a Isela il mio numero, scritto su un post-it e infilato nella tasca della felpa.

«Una ragazza ha lasciato questo numero», mi ha detto la cassiera. «Ha detto che forse sarebbe venuta a prenderla».

Era seduta in un box con una tazza di cioccolata calda vuota davanti. Occhiaie profonde. Senza felpa. Solo una maglietta troppo grande.

Si è alzata come se aspettasse di essere sgridata.

Io l’ho solo abbracciata.

Non sapevo cos’altro fare.

Questa volta ho chiamato una consulente che conoscevo tramite un programma di volontariato. Le ho spiegato tutto. Mi ha detto che avrebbe aiutato: niente polizia, niente giudizi. Solo un posto tranquillo mentre cercavano una soluzione.

Isela ha accettato, lentamente. Non voleva tornare da sua madre, ma non voleva più nascondersi.

L’abbiamo accompagnata quel pomeriggio.

È ancora lì. Ha pasti regolari, un letto, supporto psicologico. Ha persino iniziato a parlare di provare atletica quando ricomincerà la scuola.

Io e Omar non ce l’abbiamo fatta.

Si è trasferito qualche settimana dopo. Diceva che era “troppo”, che non eravamo d’accordo su limiti e conseguenze reali.

Non aveva torto.

Ma non rimpiango di aver aiutato quella ragazza.

A volte la vita ti mette qualcuno sulla strada e non puoi decidere se sia comodo. Puoi solo decidere se esserci o voltarti dall’altra parte.

Col senno di poi, tutte le cose sparite — la sciarpa, il formaggio, le chiavi — non erano nulla rispetto a ciò che si è risvegliato in me. La parte che ricordava cosa vuol dire essere giovani, spaventati, e chiedersi se qualcuno ti vede davvero.

Lei non è più invisibile.

E io non ignorerò mai più quel cigolio nel corridoio.

Se questa storia ti ha colpito, condividila con qualcuno che ha bisogno di ricordarlo: a volte, esserci in silenzio può cambiare tutto.

Add comment