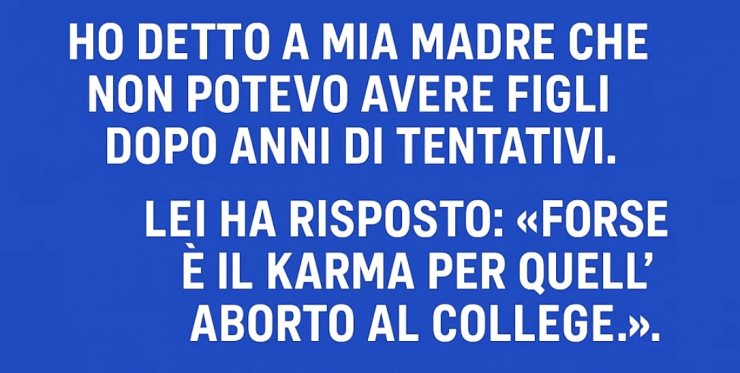

Ho detto a mia madre che ero infertile dopo anni di tentativi.

Lei ha risposto: «Forse è il karma—per quell’aborto al college.»

Sono rimasta senza parole. L’ho bloccata.

Sono passati mesi. Poi è arrivata una lettera: niente scuse, solo un volantino per l’adozione con scritto “Tu” accanto alla foto di un bambino.

Ho fissato quella busta per dieci minuti prima di aprirla. La sua calligrafia non era cambiata—un corsivo stretto e appuntito, quasi arrabbiato con il foglio. La busta era spessa, come se avesse messo dentro più cose. Le mani mi tremavano. Non per tristezza, ma per incredulità.

Il volantino era di un’agenzia di adozioni locale. Uno di quei depliant lucidi che sembrano più marketing per qualcosa di molto delicato. Dentro c’era una singola pagina con la foto di un bambino, forse di sette mesi, con capelli ricci e scuri e occhi che sembrano già conoscerti. Sopra la sua testa era scritto solo: Tu.

Nessuna firma “Con amore, mamma.” Nessuna scusa. Solo quella parola.

All’inizio non volevo neppure pensarci. Credevo fosse la solita sua, passivo-aggressiva—a ricordarmi le “scelte” fatte, come le chiamava lei. Non mi aveva mai perdonato per aver interrotto quella gravidanza a diciannove anni. Aveva raccontato al suo gruppo in chiesa che “avevo perso il bambino” e mi aveva detto che era meglio continuare a sostenere quella storia se volevo che Dio mi ascoltasse ancora.

Dopo quel disgustoso commento al telefono, l’avevo bloccata subito. Non le avevo dato nemmeno la possibilità di spiegarsi.

Ma ora quel volantino…

Mi rodeva dentro. Non riuscivo a dormire.

Mostrai il volantino a mio marito, Iman. Lo lesse piano e mi guardò con le sopracciglia aggrottate.

«Pensi che voglia dire… che dovresti adottarlo? O che vuole dire che sei tu?»

«Non lo so», sussurrai. «Ma non riesco a smettere di fissare quel volto. Non so nemmeno perché.»

Iman prese con delicatezza il volantino, lo rinfoldò e disse:

«Allora scopriamolo.»

L’agenzia era piccola, a conduzione familiare, nel paese vicino. Chiamai fingendo di essere una potenziale adottante, senza menzionare il volantino. Ci invitarono a un open house il weekend successivo. Iman ed io andammo insieme.

Entrare in quello spazio fu surreale—colori da nursery sulle pareti, musica soffusa, una receptionist che sembrava non avere più di vent’anni.

Quando chiesi di parlare con qualcuno per un bimbo specifico, mostravo il volantino. La receptionist digitò qualcosa al computer e annuì:

«Ah, questo piccolino. Ha già una famiglia affidataria, ma non è ancora stato adottato ufficialmente.»

Chiesi se potevo sapere qualcosa su di lui.

Esitò, poi disse:

«Si chiama Amir. È stato affidato subito dopo la nascita. Madre sconosciuta. Nessun nome registrato.»

Qualcosa mi si strinse nello stomaco. Anche Iman lo notò e mi strinse la mano.

«Possiamo incontrarlo?» chiesi.

«Dovremmo programmare una visita coi genitori adottivi. Di solito non lo permettiamo senza autorizzazione, ma…» guardò ancora il volantino, «sembra che tu sappia già qualcosa.»

«Forse,» risposi. «Non ne sono sicura.»

L’appuntamento fu fissato per il martedì successivo. La notte prima non dormii quasi. Immaginavo come sarebbe stato vederlo da vicino. Avrei riconosciuto qualcosa? Avrei sentito qualche collegamento cosmico dentro di me?

La casa affidataria era un piccolo duplex in una strada tranquilla. La donna che ci aprì, Francesca, era accogliente ma protettiva. Si capiva che quel bambino aveva già conquistato il suo cuore.

Poi lo portò fuori.

Il fiato mi mancò. Amir alzò gli occhi verso di me con quegli stessi occhi già familiari. I suoi ricci saltellavano mentre si muoveva incerto verso una pila di blocchi.

Non sentii fulmini né udii violini. Solo… non riuscivo a distogliere lo sguardo.

Francesca ci lasciò restare per circa un’ora. Ci parlò delle sue routine, del cibo preferito (l’avocado), di come odiasse il rumore dell’aspirapolvere. Ma quando chiesi se avesse altre informazioni sul suo passato, disse che l’agenzia non aveva condiviso molto.

Dopo la visita, restai seduta in macchina a piangere. Non lacrime di tristezza, ma di tutto ciò che si può provare insieme.

Iman mi guardò e disse: «Pensi che sia possibile?»

Scossi la testa. «Se è così… devo parlare con lei.»

Sbloccare il numero di mia madre mi sembrava come dare le chiavi di casa a un ladro. Ma lo feci comunque. Chiamai. Lei rispose al secondo squillo, come se aspettasse.

«Pronto?»

«Sono io.»

Lungo silenzio.

«Pensavo che prima o poi mi avresti chiamata», disse.

Presi la parola.

«Cosa intendi con quel volantino? Dillo chiaramente.»

«Intendevo esattamente quello che ho scritto,» disse. «Quello sei tu.»

«Niente frasi criptiche. Quel bambino c’entra qualcosa con me?»

Sospirò.

«Non lo so. Ma credo di sì.»

«Cosa vuoi dire, ‘credi di sì’?»

«Voglio dire,» rispose, «che tua sorella è rimasta incinta l’anno scorso. E non voleva tenerlo.»

La mia mente si spense.

«Sorella?»

«Mezza sorella. Dalla parte di papà. Si chiama Mireya.»

Non sentivo quel nome da quando avevo dodici anni.

«Vuoi dire la ragazza che papà ha avuto con quella donna a Tampa?»

«Sì. Mi ha chiamata l’anno scorso. Ha detto di avere problemi. Di non volerlo far sapere a nessuno. Mi ha chiesto soldi per un rifugio per donne. Era incinta.»

«E pensi che sia il suo bambino?»

«Non ha detto cosa ha fatto. Mi ha mandato una lettera dopo che è nato. Ha detto che l’ha chiamato Amir. Che lo ha affidato a un’agenzia. Poi qualche settimana fa ho visto quel volantino. E… ho visto qualcosa nei suoi occhi. Somiglia a tuo padre.»

Rimasi in silenzio.

«Non voleva che nessuno della famiglia lo prendesse. Voleva che avesse una nuova opportunità. Ma non riuscivo a smettere di pensare… forse questa è la tua seconda possibilità.»

Una seconda possibilità.

Volevo urlare. Volevo piangere. Ma soprattutto volevo conoscere questa Mireya.

Trovare lei non fu difficile. I social facevano il lavoro sporco. Viveva a tre ore di distanza, lavorava part-time in una tavola calda, da poco uscita da una relazione.

Le mandai un messaggio con cortesia:

Ciao. Credo che siamo sorelle. Mi piacerebbe parlare, se vuoi.

Mi rispose due giorni dopo.

Mi chiedevo quanto ci avresti messo a trovarmi.

Ci incontrammo in un parco, sedute alle estremità di una panchina come due sconosciute che non vogliono ammettere di vivere sulla stessa famiglia.

Aveva venticinque anni, gli occhi di nostro padre e il mio mento ostinato. Fumava, nervosa e agitata.

«Non cerco un riavvicinamento,» disse a bruciapelo. «Ma sapevo che sarebbe successo prima o poi.»

Non insistetti. Chiesi solo: «Parlami di lui.»

Non chiese come lo sapessi. Parlò.

«Ero in un brutto momento. Non volevo diventare mamma. E non lo voglio ancora. L’ho affidato perché pensavo fosse la cosa più gentile. Non volevo che girasse tra parenti che si sarebbero solo litigati per lui.»

«E adesso?»

«Sono felice che sia al sicuro. Questo basta.»

Mi guardò.

«Ma se stai pensando di prenderlo, fallo solo se davvero vuoi essere sua madre, e non per senso di colpa, eredità o altro.»

Annuii.

«Lo voglio.»

Iman ed io abbiamo fatto l’adozione formalmente. Ci sono voluti mesi: controlli, visite domiciliari, interviste. Continuavamo ad andare a trovare Amir quando ce lo permettevano.

Francesca ha pianto quando ha saputo che stavamo procedendo, ma ci ha dato la sua benedizione. “Ha bisogno di una famiglia stabile. Puoi dargliela tu.”

Il giorno in cui lo portammo a casa, si addormentò in macchina stringendo un dinosauro di peluche. Lo guardai tutto il viaggio. Non perché fosse perfetto o completasse un pezzo mancante.

Ma perché era reale. E ora è nostro.

Mesi dopo, quando l’adozione fu ufficiale, mandai a mia madre una foto. Amir seduto nel seggiolone, con la faccia sgocciolata di sugo e un sorriso da chi ha scoperto la gioia.

Lei rispose con un messaggio vocale.

«Mi sono sbagliata. Sul karma. Su tutto. Mi dispiace di aver usato il tuo dolore così. Forse doveva andare così, dovevi essere tu la sua madre. Non per il passato, ma nonostante tutto.»

Ascoltai quel messaggio tre volte. Poi lo salvai.

Ecco cosa ho imparato: la famiglia può ferirti più di chiunque altro.

Ma a volte, proprio le persone che ti hanno spezzato ti consegnano i pezzi che finalmente combaciano.

Non tutte le seconde possibilità sono pulite. Non tutti i perdoni sono ordinati.

Ma l’amore non bada a come arriva—si presenta e basta. A volte con un volantino. A volte con un bambino.

Add comment