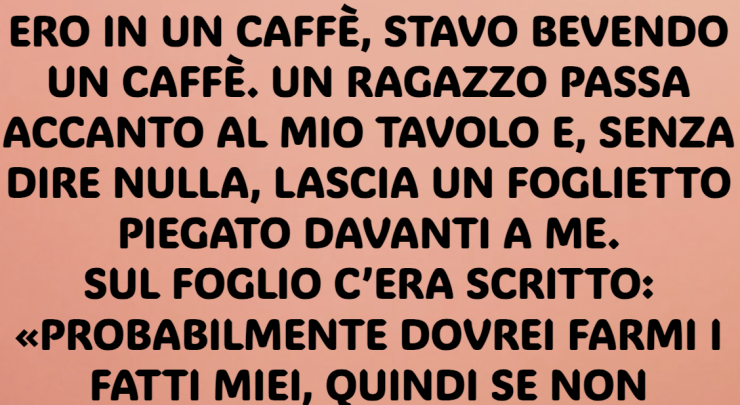

Ero in un caffè, stavo bevendo un caffè. Un ragazzo passa accanto al mio tavolo e, senza dire una parola, lascia un foglietto piegato davanti a me.

Sul foglio c’era scritto:

«Probabilmente dovrei farmi i fatti miei, quindi se non gradisci questa intrusione nella tua vita, non leggere questo messaggio e gettalo via.»

Ovviamente, l’ho aperto, e c’era altro.

«Mi chiamo Malik. Ti ho visto seduto qui e non so perché, ma qualcosa mi ha detto che sei a un bivio. Magari mi sbaglio, forse è solo un gesto strano, ma se ho ragione… spero che questo ti aiuti.»

Era tutto lì. Niente numero di telefono, niente contatto Instagram, neppure una frase motivazionale da bigliettino. Solo quelle parole.

Alzai lo sguardo, ma il ragazzo era già uscito. Alto, con una felpa e dei jeans, nulla di particolare. Non si voltò nemmeno.

Rimasi lì, con il caffè che si raffreddava, a pensare a quella parola: bivio.

Ero davvero a un bivio?

A quanto pare sì — anche se non l’avevo mai ammesso nemmeno a me stesso, fino a quel momento.

Avevo ventotto anni. Ero single, con un lavoro che non mi diceva nulla, in una città che sembrava solo una parentesi. Non era una crisi vera e propria, ma niente mi sembrava davvero casa.

Finito il caffè, uscii dal locale e presi la strada più lunga per tornare a casa. Continuavo a ripensare a quelle righe: così vaghe da poter valere per chiunque, eppure abbastanza precise da scavarmi dentro.

Quella notte rimasi sveglio a fissare il soffitto del mio minuscolo appartamento, chiedendomi come potesse uno sconosciuto vedere qualcosa che io non riuscivo nemmeno a confessare ai miei amici. Non avevo detto a nessuno quanto mi sentissi vuoto, né quanto fossi stanco di fingere che andasse tutto bene.

Passò una settimana. Tenevo ancora il biglietto nel portafoglio, come un portafortuna. Ogni volta che mi distraevo in ufficio o mi ritrovavo a scorrere lo schermo senza motivo, lo tiravo fuori e lo rileggevo.

Mi dava fastidio — non in senso negativo, ma come un prurito che non puoi ignorare.

Così feci una lista.

Scrissi su un foglio le cose che volevo cambiare: «traslocare», «chiamare più spesso la mamma», «capire cosa voglio davvero fare della mia vita».

C’era una cosa che tornava sempre: la fotografia.

Non era una passione nuova. In realtà, l’avevo amata da ragazzo. Al liceo avevo perfino pensato di farne un mestiere. Poi, tra i prestiti universitari e la paura di non “essere realistico”, avevo sepolto quel sogno.

Non avevo nemmeno più una vera macchina fotografica, solo il telefono.

Ma quel fine settimana, andando a trovare i miei, tirai fuori la mia vecchia reflex dalla soffitta. La batteria funzionava ancora. Scattai qualche foto tornando in città: niente di straordinario, ma mi fece stare bene.

Dopo qualche settimana iniziai a svegliarmi presto per fare foto di strada prima del lavoro.

Camminavo per la città catturando momenti: un venditore che montava il banco, un bambino che inseguiva i piccioni, una donna che rideva al telefono.

Aprii un account Instagram anonimo. Niente nome, niente volto. Solo @citysnapsalone. Mi sembrava il nome giusto.

Con mia sorpresa, qualcuno notò le foto. Non migliaia di persone, ma abbastanza. Commenti come:

«Questa immagine mi fa sentire a casa» o «Mi hai fatto guardare la città in modo diverso.»

Per la prima volta da anni, provai orgoglio per qualcosa che non fosse solo il mio lavoro.

Un paio di mesi dopo tornai in quel caffè. Non sapevo perché. Forse speravo di rivedere Malik.

Non lo trovai.

Ma una donna più anziana, con un cappotto verde, si sedette al mio tavolo.

«È libero?» chiese.

Annuii. Lei sorrise e notò la mia macchina fotografica.

«Fotografo?»

«Ci provo,» dissi ridendo.

Si chiamava Sara. Era stata fotoreporter prima di andare in pensione. Parlammo per quasi un’ora.

Mi raccontò di matrimoni, proteste, persino di un Mondiale.

Disse che i miei occhi si illuminavano quando parlavo di fotografia, e che non dovevo ignorare quella scintilla.

Ci scambiammo le e-mail. Una settimana dopo mi mandò un link a un concorso fotografico locale.

«Dovresti partecipare,» scrisse.

Lo feci, tremando un po’.

Scelsi una foto: un bambino che teneva la mano del padre alla stazione. La intitolai Fiducia.

Fu selezionata.

Alla mostra, la gente mi fermava per chiedere della foto, del momento, della storia.

Raccontai del bambino, della luce, dell’attesa.

Non dissi nulla della nota. Non ancora.

Da lì, le cose iniziarono a cambiare. Piano, ma davvero.

Arrivarono le prime richieste: una piccola attività che voleva foto promozionali, un amico di un amico che cercava un fotografo per il fidanzamento. Continuavo a lavorare in ufficio, ma i miei giorni liberi erano ormai dedicati alla fotografia.

Poi, un giorno, ricevetti un messaggio su Instagram:

«Le tue foto mi ricordano cosa significa camminare in questa città con gli occhi aperti. Grazie.»

Nessun nome. Solo quello.

E tornai a pensare a Malik.

Chi era davvero? Perché proprio a me?

Provai perfino a cercarlo. Chiesi alla barista del caffè.

Lei scrollò le spalle: «Qui passa di tutto.»

Sei mesi dopo, il mio contratto d’affitto stava per scadere. Decisi di non rinnovarlo.

Avevo bisogno di cambiare, davvero.

Trovai un appartamento più piccolo, nel centro della città. Niente di speciale, ma la luce del mattino entrava dalle finestre — perfetta per fotografare.

Poi, un martedì qualunque, arrivò una mail.

Oggetto: “Riguardo a quella nota.”

Diceva:

«Ciao. Forse suonerà strano, ma mi chiamo Malik. Ho visto una tua foto su Instagram e ti ho riconosciuto dal giorno in cui ti ho lasciato quel biglietto al caffè. Non volevo invadere il tuo spazio allora, ma sono felice di averlo fatto. Sembri stare bene. Se ti va, potremmo prendere un caffè insieme.»

Il cuore mi balzò in gola.

Come mi aveva trovato?

Poi ricordai: avevo postato una foto mia alla mostra, qualche settimana prima.

Risposi.

Ci incontrammo quel sabato, nello stesso caffè.

Malik era proprio come lo ricordavo: tranquillo, con uno sguardo sereno.

Mi raccontò che lavorava come scrittore, più o meno — aiutava ragazzi in progetti artistici e laboratori di scrittura.

«Ho scritto tanti biglietti nella mia vita,» disse sorridendo. «La maggior parte finisce nel cestino. Tu non l’hai fatto.»

Gli chiesi perché proprio a me.

Scrollò le spalle.

«Sembravi… in pausa. Come se fossi da un’altra parte. E so che effetto fa.»

Parlammo per ore: di arte, di persone, di come tutti desideriamo solo essere visti.

Diventammo amici. Non di quelli che si scrivono ogni giorno, ma di quelli che, anche dopo mesi, restano connessi.

Due anni dopo quella nota, lasciai il mio lavoro.

Davvero.

Iniziai a lavorare come fotografo freelance. Spaventoso? Sì. Incerto? Molto. Ma per la prima volta, mi sentivo vivo.

Un giorno, andando a un servizio fotografico, vidi una ragazza seduta da sola in un caffè. Fissava il vuoto, con la tazza di tè tra le mani.

Qualcosa nel suo sguardo mi colpì.

Passai oltre. Poi mi fermai. Mi voltai.

Avevo un piccolo taccuino nello zaino. Strappai una pagina e scrissi:

«Forse mi sbaglio, ma se ti trovi a un bivio, sappi questo: non sei sola. Continua ad andare avanti.»

Piegai il foglio e lo posai sul suo tavolo, senza dire una parola.

E me ne andai, senza voltarmi.

È incredibile come un singolo gesto — un attimo di coraggio di uno sconosciuto — possa cambiare il corso di una vita.

Quella nota non mi ha dato risposte, ma mi ha posto la domanda giusta:

“Sei pronto a smettere di galleggiare e cominciare a vivere?”

A volte basta questo: qualcuno che ci veda quando ci sentiamo invisibili.

E, altre volte, tocca a noi essere quel qualcuno per qualcun altro.

Se stai leggendo e ti senti fermo, sospeso, questo è il tuo segno:

apri la nota. Fai il primo piccolo passo. Conta più di quanto immagini.

Add comment