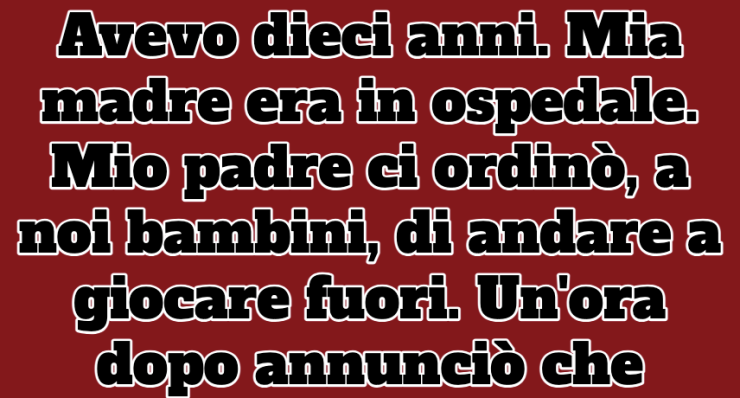

Avevo dieci anni. Mia madre era in ospedale. Mio padre ci ordinò, a noi bambini, di andare a giocare fuori. Un’ora dopo, annunciò che saremmo andati da Burger King. Quando tornammo a casa, ci mandò dritti a letto. Più tardi, quella notte, mentre strisciavo fuori dal letto per prendere un po’ d’acqua, lo trovai seduto al tavolo della cucina. Nella mano destra stringeva la fede nuziale di mia madre, in quella sinistra c’era un pacchetto di sigarette.

La cosa era strana per diverse ragioni.

Prima di tutto, mio padre non aveva mai fumato — nemmeno ai barbecue. Faceva sempre un gran parlare di quanto fosse disgustoso e di come avesse ucciso suo zio a quarant’anni. In secondo luogo, aveva solo uno sguardo… perso. Come se qualcuno avesse staccato la spina. All’inizio non si accorse di me, anche se la luce del frigorifero gli illuminava la faccia. Quando finalmente sollevò lo sguardo, non disse niente. Mi fece solo un cenno con la testa perché tornassi a letto.

E così feci. Ma dormii a malapena.

Pensai che forse era solo triste perché mamma era in ospedale. C’era andata la sera prima con un forte dolore allo stomaco. Pensavamo fosse appendicite. Ma non tornò il giorno dopo. O quello dopo ancora.

L’atmosfera in casa cambiò in fretta.

Papà non urlava, ma era freddo. Distratto. Continuava a dire a me e a mio fratello maggiore, Fadil, di andare fuori o di andare in bici. Cucinava meno, non controllava i compiti. Lo sentii al telefono un paio di volte, parlare a bassa voce e in fretta in turco, cosa che faceva di solito solo con nostra nonna.

Finalmente, quattro giorni dopo, ce lo disse.

“Vostra madre è malata. Non è l’appendice. È qualcosa… di peggio. Starà in ospedale per un po'”.

Tutto qui. Nessun dettaglio. Nessuna parola di conforto.

Ricordo che Fadil si arrabbiò. Aveva tredici anni e aveva ereditato il fiero senso di giustizia di mamma. Pretese di saperne di più, esigendo risposte, ma papà se ne andò e basta.

Era come se vivessimo con il suo fantasma. E non sapevamo come sistemare le cose.

Quel fine settimana, nostra zia Derya arrivò in aereo da Chicago per stare con noi. Era chiassosa, affettuosa, piena di profumo e di vecchie ninne nanne turche. Cercò di riportare un po’ di normalità — cucinò la zuppa di lenticchie, ci aiutò con i compiti, ci lasciò guardare la TV dopo le nove.

Una sera, le chiesi se mamma stesse morendo.

Si inginocchiò accanto a me, mi strinse le mani e disse: “Tua madre è forte. Ma a volte anche le persone forti hanno bisogno di aiuto”.

Annui, ma non le credevo.

Tutto precipitò tre settimane dopo.

Dovevamo andare a trovare mamma di domenica, ma papà annullò all’ultimo minuto. Disse che non si sentiva in grado. Ma qualcosa non tornava. Sembrava troppo calmo al riguardo. Quella mattina lo vidi farsi la barba allo specchio del bagno, indossando un profumo che non usava da mesi.

Non ci pensai più di tanto fino a quella sera.

Zia Derya era uscita a fare la spesa. Fadil era a casa di un amico. Ero a casa da solo con papà.

Mi disse di andare a farmi la doccia. Strano, perché non gli importava mai della mia igiene. Temporeggiai un po’, giocai con i miei giocattoli, poi decisi di togliermi il pensiero.

Mentre passavo davanti al soggiorno, sentii una risata.

Non era la TV. Una risata vera.

La risata di una donna.

Mi bloccai nel corridoio.

Diedi una sbirciata — ed eccola lì. Una donna che non avevo mai visto prima, seduta sul divano. Bionda. Grandi orecchini d’oro. I piedi nudi sul nostro tavolino da caffè come se vivesse lì.

Stava sorseggiando vino. Mio padre era accanto a lei, il braccio disteso sullo schienale del divano, sorridendo in un modo che non vedevo da settimane.

Indietreggiai prima che mi notassero.

Non capivo tutto, ma ne capivo abbastanza.

Non feci la doccia. Andai fuori e mi sedetti sull’altalena del portico finché non tornò Derya. Quando mi vide là fuori a tremare, mi tirò dentro, mi avvolse in una coperta e mi chiese cosa fosse successo.

Le raccontai tutto.

Non disse una parola. Rimase immobile, il viso pallido, e poi disse piano: “Vai di sopra. Parlerò io con tuo padre”.

Mi sedetti in cima alle scale, trattenendo il respiro.

Sentii delle urla. Smorzate, ma taglienti.

Poi la porta d’ingresso sbatté. La donna se n’era andata.

Il giorno dopo, Derya ci disse che avrebbe prolungato la sua permanenza. Papà evitò il contatto visivo con me per giorni.

E io cominciai ad andare a trovare mamma più spesso.

Sembrava più debole ogni volta. La sua pelle aveva una tinta giallastra e la sua voce si incrinava quando parlava. Ma sorrideva ancora. Mi chiedeva della scuola. Mi abbracciava come se sapesse che ne avevo bisogno io più di lei.

Un giorno, mentre ero seduto accanto al suo letto d’ospedale, le dissi che mi mancava la sua cucina.

Rise sommessamente e disse: “Mangerai di nuovo la mia zuppa prima dell’inverno”.

Volevo crederle. Ma i suoi occhi sembravano stanchi.

Poi accadde qualcosa che capovolse tutto.

Era un mercoledì sera. Derya era andata da una vicina a prendere in prestito qualcosa. Fadil era di sopra a fare i compiti. Io sarei dovuto essere addormentato.

Scesi in punta di piedi per prendere il mio album da disegno e sentii mio padre in cucina.

Era al telefono. Parlava in fretta. In inglese.

Mi nascosi dietro l’angolo e ascoltai.

“…non funzionerà se Derya continua a prolungare la sua permanenza… no, sospetta qualcosa… guarda, mi servono solo ancora un paio di settimane”.

Poi silenzio. Poi: “Tanto lei non ha tutto quel tempo”.

Mi sentii come se l’aria mi fosse uscita dai polmoni.

“Lei non ha tutto quel tempo“.

Stava parlando di mamma?

Non mi mossi. Non feci un suono. Tornai in punta di piedi a letto e rimasi lì a fissare il soffitto.

La mattina dopo, lo raccontai a Fadil.

Non reagì subito. Poi si alzò in piedi, fece due passi per la stanza e alla fine disse: “Dobbiamo parlare con mamma”.

Aspettammo fino a domenica, quando andammo a trovarla insieme.

Quando vide le nostre facce, capì che c’era qualcosa che non andava.

Le raccontammo tutto. Il vino. La donna. La telefonata.

Le sue mani tremarono.

“Io… avevo un presentimento”, sussurrò. “Ma speravo di sbagliarmi”.

Guardò in grembo per un lungo momento.

Poi disse: “Ho bisogno che voi ragazzi siate coraggiosi”.

Quello che accadde dopo mi sembra ancora un ricordo confuso.

Chiamò un avvocato dall’ospedale.

Ebbe una conversazione lunga e tranquilla con Derya.

E entro la fine della settimana, aveva presentato domanda di separazione legale. Dal letto d’ospedale.

Quella donna? Non era una nuova conoscenza. A quanto pare, papà si era riallacciato con una sua vecchia fiamma del liceo solo due mesi prima che mamma si ammalasse.

Non venimmo a sapere tutta la verità se non più tardi. Mamma aveva sospettato qualcosa anche prima di finire al pronto soccorso, ma non aveva prove. E non voleva spaventarci.

Ma una volta messi insieme i pezzi, agì in fretta.

La casa non era solo a nome di papà. L’avevano comprata insieme. Il fratello di mamma, un avvocato civile ad Ankara, aiutò Derya a sveltire le pratiche. E grazie a una clausola del loro contratto prematrimoniale (che, sì, avevano), papà non poteva legalmente obbligarci a stare con lui se lei avesse chiesto la separazione per infedeltà mentre era affetta da una malattia grave.

Se ne andò di casa entro due settimane.

L’ultima volta che lo vidi fu il giorno in cui caricò le sue cose su un furgone e se ne andò a malapena salutandoci.

Non piansi.

Derya rimase con noi fino a quando mamma non fu dimessa un mese dopo.

Era magra, dall’aspetto fragile, ma determinata. E una volta a casa, qualcosa in lei cambiò. Come se avesse camminato a riserva per così tanto tempo, e ora finalmente avesse la possibilità di fare rifornimento.

Cucinava. Rideva. Ricominciò persino a dipingere.

Papà provò a chiamare un paio di volte. Lasciò messaggi in segreteria. Disse che voleva “spiegare le cose”, che “i tempi erano stati complicati”. Ma nessuno di noi lo richiamò.

Poi, due anni dopo, successe una cosa che mi lasciò davvero sbalordito.

Fadil si diplomava. Mamma invitò papà alla cerimonia — senza dircelo. Disse che era ora di dare un esempio di maturità.

Si presentò da solo, sembrava a disagio, più vecchio.

Dopo la cerimonia, mentre tutti scattavano foto, si avvicinò a noi.

Fadil lo ignorò quasi.

Ma poi, mamma disse una cosa che non dimenticherò mai.

Lo guardò dritto negli occhi e disse: “Grazie”.

Lui sembrò confuso. Anch’io.

Continuò: “Se tu non avessi fatto le tue scelte proprio allora, non avrei capito quanto fossi forte davvero. E questi ragazzi? Sono cresciuti con le persone giuste accanto. Quindi — grazie”.

Lui annuì semplicemente e se ne andò.

Fu l’ultima volta che lo vedemmo.

Si trasferì in Nevada, credo. Avviò qualche attività. Sposò la donna del vino.

E noi?

L’anno dopo mamma andò in remissione. Il suo cancro non si ripresentò.

Fadil ottenne una borsa di studio per studiare ingegneria. Io continuai a disegnare — alla fine ne feci una carriera. Fumetti grafici, se ci potete credere.

Derya tornò a Chicago ma ci viene a trovare ogni estate.

E la nostra casa?

È ancora piena di risate fragorose, zuppa di lenticchie e del suono di persone che hanno superato qualcosa di difficile, ma non si sono lasciate indurire da esso.

A volte la gente dice: “Non so come abbia fatto tua madre. Essere tradita mentre combatteva il cancro?”.

E io rispondo: “Non l’ha solo superato. Si è ricostruita. Con grazia”.

Ripensandoci, mi rendo conto di una cosa.

La notte in cui papà ci portò da Burger King? Non stava facendo un gesto gentile.

Stava sgomberando la casa per far entrare qualcun altro.

Ma a volte, la vita ha un modo curioso di trasformare un tradimento in libertà.

E se qualcuno, nell’ora più buia, vi mostra chi è veramente — credetegli. Ma non permettetegli di offuscare la vostra luce.

Add comment