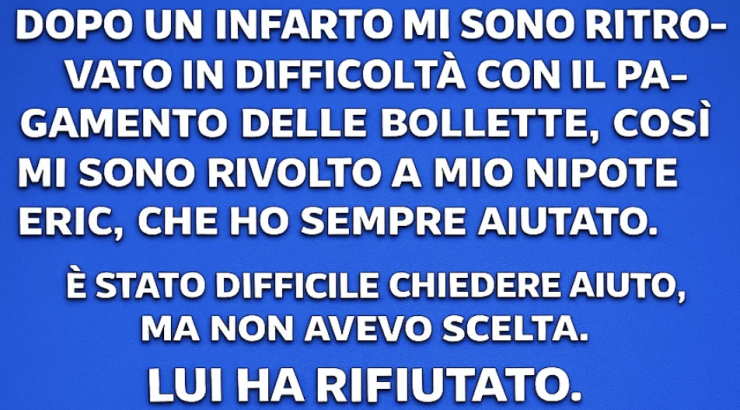

Dopo l’infarto mi sono ritrovato in difficoltà a pagare le bollette, così mi sono rivolto a mio nipote Eric, il ragazzo che ho sempre sostenuto. È stato difficile chiedere aiuto, ma non avevo scelta. Lui ha rifiutato. Allora ho chiesto a mio figlio, che mi ha spiazzato dicendo: «Quindi, per tutto questo tempo non ti sei mai fidato davvero di me, e adesso hai bisogno di me?»

Sono rimasto lì, scioccato.

Il salotto era silenzioso, si sentiva solo il ticchettio dell’orologio. Ho guardato mio figlio negli occhi, sperando che dicesse che stava scherzando. Ma non lo era. Aveva le braccia incrociate, la mascella serrata, e nei suoi occhi vedevo una tempesta. Volevo spiegarmi, ma le parole non uscivano.

«Sei sempre corso da Eric, gli hai pagato l’università, l’hai tirato fuori dai guai quando ha distrutto quella macchina, e non mi hai mai chiesto se io stessi bene» ha continuato. «E ora ti presenti qui a chiedermi aiuto?»

Quelle frasi hanno fatto male perché, in parte, erano vere. Mi sono sempre sentito più vicino a Eric. Forse perché rivedevo in lui tanto di mia moglie. O forse perché io e mio figlio, Ben, ci siamo allontanati dopo la sua morte. Non lo so. So solo che non avrei mai pensato di sentirmi un peso per il mio stesso sangue.

«Non sono venuto qui per litigare» sono riuscito a dire alla fine. «Ho solo… bisogno di una mano finché non mi rimetto in piedi.»

Ben ha tirato un lungo sospiro. Si è massaggiato le tempie ed è andato in cucina. Sono rimasto da solo sul divano, lo sguardo fisso sulle foto di famiglia appese al muro. In una tenevo Eric in braccio da neonato. In un’altra c’era Ben da bambino, con la canna da pesca in mano e un sorriso enorme.

È strano come il tempo trasformi i ricordi in rimpianti.

Ben è tornato con una busta e l’ha appoggiata sul tavolino.

«Questo è tutto quello che posso darti adesso» ha detto. «Ma papà, forse è il momento che ti chieda perché sei finito in questa situazione. Perché Eric non ti ha aiutato? Ci hai mai pensato?»

Non ho risposto. L’ho ringraziato e me ne sono andato.

Il viaggio in autobus verso casa è stato lungo e freddo. Continuavo a riascoltare quelle parole nella testa. Perché Eric non mi aveva aiutato? Non gli avevo insegnato la compassione? O forse gli avevo insegnato che ci sarei stato sempre io a risolvere tutto?

A casa ho aperto la busta. Trecento dollari. Abbastanza per pagare la luce e le medicine del mese. Non l’affitto, ma era un inizio. Mi sono seduto sulla poltrona, con il cuore che faceva male – non fisicamente, stavolta, ma per quel tipo di dolore che nessuna pillola può curare.

Quella notte ho fatto un elenco di persone da chiamare. Amici? Quasi tutti morti o messi peggio di me. Il gruppo della parrocchia? Forse. Ma l’orgoglio mi bloccava. Ho piegato il foglio e l’ho infilato nella Bibbia.

Il giorno dopo sono andato al negozietto all’angolo dove lavoravo part-time prima dell’infarto. Ho chiesto al proprietario, Martin, se avesse bisogno di una mano per sistemare la merce. Ha scosso la testa, mi ha offerto un caffè e mi ha infilato di nascosto una banconota da 20 dollari in mano.

Mentre bevevo il caffè fuori, ho visto un ragazzo rovistare nella spazzatura. Avrà avuto 25 anni, non di più. I vestiti logori, lo sguardo stanco. Qualcosa dentro di me si è mosso. Avevo ancora quei 20 dollari di Martin e altri 10 nel portafoglio.

Mi sono avvicinato piano.

«Ehi ragazzo, hai fame?»

Mi ha guardato, sorpreso. «Sì… direi di sì.»

Gli ho dato i soldi. «C’è una tavola calda due isolati più giù. Fanno pasti caldi.»

Mi ha fissato, poi ha annuito. «Grazie.»

«Mi chiamo George» ho detto porgendogli la mano.

Ha esitato, poi l’ha stretta. «Isaac.»

Abbiamo chiacchierato un po’. Era scappato di casa, da mesi dormiva dove capitava. I genitori lo avevano cacciato dopo un brutto litigio. Gli ho parlato del dormitorio del quartiere e gli ho dato il numero.

Non so perché l’ho fatto. Forse perché avevo visto mio nipote diventare freddo. Forse perché pensavo che se aiutavo il figlio di qualcun altro, qualcuno un giorno avrebbe aiutato il mio.

Passa una settimana.

Sto per conto mio. Guardo vecchi western. Faccio passeggiate brevi. Controllo la posta. Di Eric, nessun segno.

Poi succede qualcosa che non mi aspettavo.

Isaac si presenta alla mia porta.

«Ho trovato un lavoro» dice sorridendo. «In un’officina vicino all’autostrada. Il contatto del dormitorio mi ha aiutato. Volevo solo ringraziarti.»

L’ho invitato a entrare. Abbiamo parlato. Ho scoperto di più su di lui. Da bambino aggiustava biciclette. Ha lasciato la scuola, ma sogna di diventare meccanico. C’era qualcosa di genuino in lui. Mi ricordava Ben da giovane, prima che la vita lo indurisse.

Nel mese successivo Isaac ha iniziato a passare ogni tanto. A volte portava qualcosa da mangiare dalla mensa dell’officina. A volte si sedeva e guardavamo la partita insieme. Mi ha persino sistemato il lavandino che perdeva.

Un giorno mi ha chiesto se poteva dormire sul mio divano per un po’. Il dormitorio era sovraffollato, scoppiavano continui litigi. Ho esitato, ma qualcosa dentro di me ha detto sì.

Isaac è diventato come un nipote per me.

Abbiamo creato una routine. Lui lavorava durante il giorno, tornava con storie dall’officina. Io preparavo la cena – piatti semplici, fagioli, riso, zuppa. Ridevamo. Condividevamo la vita.

Una mattina, mentre riordinavo vecchie carte, ho trovato le ricevute dell’università di Eric. Avevo pagato quattro anni. Tutto. Sono rimasto a fissare quei fogli a lungo, poi li ho bruciati in una vecchia scatola di latta sul balcone. Ho lasciato andare.

Isaac, seduto sui gradini, mi ha chiesto: «È così difficile farlo?»

Ho annuito. «Ma a volte è l’unico modo per tornare a respirare.»

Qualche giorno dopo è tornato a casa con una sorpresa: una scatola di attrezzi. «Il capo dice che se continuo a impegnarmi, forse mi prende come assistente fisso. È la mia occasione.»

Ero fiero di lui. Gliel’ho detto.

Passano altre settimane e la mia salute migliora. Cammino meglio, dormo di più.

Un pomeriggio Ben si presenta senza avvisare. È Isaac ad aprire la porta.

Ben lo squadra. «E questo chi è?»

Li presento. Si stringono la mano.

Ben si siede e guarda in giro. «La casa sembra meglio dell’ultima volta che sono stato qui.»

Sorrido. «Già, ho avuto un po’ di aiuto.»

Parliamo. Niente di profondo, solo cose di superficie. Poi Ben mi sorprende.

«Ho ripensato a quello che ti ho detto l’altra volta. Ero arrabbiato. Ma forse non vedevo tutta la situazione.»

Aspetto.

«Voglio aiutarti di più» dice. «E… magari possiamo sentirci più spesso. Sei sempre mio padre.»

Quella notte ho pianto in silenzio. Non per tristezza, ma perché sentivo che una porta si era appena socchiusa.

Col tempo Ben ha iniziato a venire più spesso. Una volta ha portato anche sua moglie. Non era tutto perfetto, ma qualcosa si stava aggiustando. Abbiamo cominciato a parlare del passato, a mettere le cose in chiaro.

Poi è arrivata la vera svolta.

Un pomeriggio mi chiama Eric.

«Ciao nonno» dice con tono casuale.

Aspetto.

«Papà mi ha detto che hai avuto problemi. Mi dispiace non averti aiutato. Il fatto è che… pensavo che saresti stato sempre a posto.»

Lo lascio parlare.

Mi racconta del nuovo lavoro, della convivenza con la fidanzata, di quanto fosse stato “preso” dalla vita.

Poi dice una cosa che mi spiazza.

«Ho saputo di Isaac. Papà mi ha detto che ti sei preso in casa uno sconosciuto.»

«Già» rispondo. «È un bravo ragazzo. Lavora duro.»

Eric ride, ma senza gentilezza. «Quindi mi hai rimpiazzato?»

A quel punto ho capito.

«Non ti ho rimpiazzato, Eric» dico calmo. «Ma quando qualcuno si fa avanti, ti aiuta senza che tu glielo chieda e rispetta quel poco che ho, questo conta. Sei ancora mio nipote. Ma forse è il momento che tu cresca fino a meritarti quel ruolo.»

Silenzio.

Poi riattacca.

Non mi aspettavo di sentirlo di nuovo. E per un po’ non si è fatto vivo.

I mesi passano.

Isaac viene promosso. Inizia un corso serale in una scuola tecnica. Vuole aprire un’officina tutta sua. Gli dico che ce la farà.

Io e Ben abbiamo ripreso l’abitudine della colazione la domenica. Siamo persino tornati a pescare qualche volta, come ai vecchi tempi.

Una sera d’inverno, poco prima di Natale, qualcuno bussa alla porta.

È Eric.

Sembra stanco, segnato.

«Posso entrare?»

Annuisco.

Ci sediamo in silenzio. Poi tira fuori una cornice dalla giacca. Una foto di me, lui e mia moglie il giorno del suo diploma.

«L’ho trovata in un vecchio scatolone» dice. «Avevo dimenticato quante cose hai fatto per me.»

Non dico niente.

«Ho sbagliato, nonno. Su tante cose.»

Ha gli occhi lucidi. Sinceri.

«Adesso voglio aiutarti io. Sul serio.»

Parliamo per ore. Non mi trattengo. Gli dico quanto mi ha ferito. Lui ascolta. Davvero. Alla fine ci abbracciamo per la prima volta dopo anni.

Il giorno dopo si presenta con le buste della spesa. Dice che verrà ogni weekend. E mantiene la parola.

Quella domenica mangiamo tutti insieme – io, Ben, Eric e Isaac. Per la prima volta sento una pace vera nel petto.

A volte la famiglia si ritrova. A volte cresce dove non avresti mai immaginato.

Ho iniziato questa fase della vita con il cuore rotto e da solo. La sto chiudendo circondato da persone che tengono a me. Non perché devono, ma perché lo scelgono.

Se c’è una cosa che ho imparato è questa: il sangue ti lega, ma è l’amore che ti tiene. E quando qualcuno sceglie di volerti bene – che sia famiglia di nascita o di percorso – quello vale.

Se ti senti dimenticato, non perdere la speranza. La vita sa ancora sorprenderti.

Add comment