Anni dopo, si presentò al mio lavoro in lacrime, chiedendo di conoscere mia figlia. Pensai che forse fosse solo pentito. La verità, in realtà, fu orribile. Disse che aveva bisogno di mia figlia per qualcosa che mi fece accapponare la pelle: per una donazione medica.

Erano passati undici anni dall’ultima volta che lo avevo visto. Adesso aveva una chioma completamente argentata e le sue spalle, un tempo larghe, erano curve come se portassero addosso decenni di vergogna. Stavo alla cassa di un centro di giardinaggio appena fuori Asheville. Entrò come un fantasma – silenzioso, tremante, stringendo tra le mani un berretto da baseball tutto spiegazzato. Mi gelai. Una mia collega se ne accorse e mi chiese se avevo bisogno di una pausa, ma scossi la testa e uscii con lui.

Non iniziò nemmeno con un “come stai?”. Solo lacrime. E poi: “Ti prego, Alma. Devo conoscerla. Devo vederla.”

Sentii tutto il corpo irrigidirsi. Non piansi. Non urlai. Chiesi solo: “Perché proprio adesso?”

Disse che mi cercava da anni. Non ci credetti neanche per un secondo. Non avevo mai cambiato numero. Vivevo a due città di distanza da dove ero cresciuta. Se avesse voluto trovarmi, l’avrebbe fatto. Ma poi lo disse: aveva la leucemia. Una forma aggressiva. E gli mancava solo un donatore compatibile per un trapianto estremo, l’ultima spiaggia.

“Tua figlia… potrebbe essere compatibile,” sussurrò. “Ti prego. Non lo chiedo per me. Lo chiedo perché ho paura. Sto morendo.”

Fu allora che capii: non era venuto per me. Era venuto per lei.

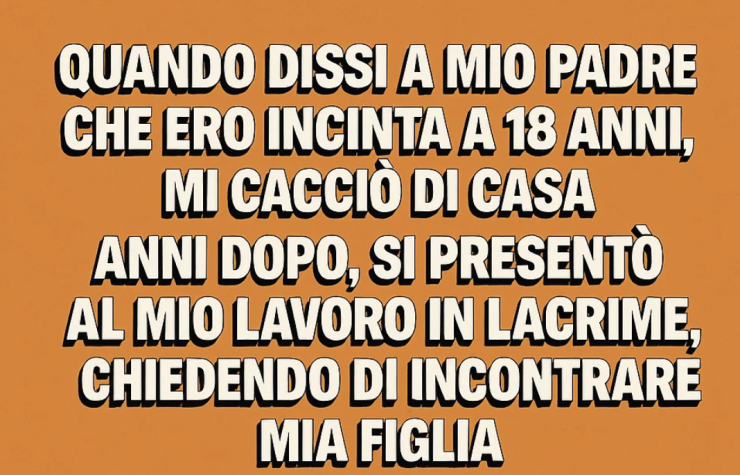

Tremavo, cercando di elaborare la cosa. Mio padre mi aveva cacciata quando gli dissi che ero incinta. Ricordavo ancora lo sbattere della porta a rete, l’eco di “Non tornare più qui!” alle mie spalle, mentre ero in piedi sotto la pioggia con solo una borsa a tracolla.

Vissi per mesi nello scantinato della mia amica Mala. Partorii mia figlia, Suri, in una stanza d’ospedale pubblica, sola, ad eccezione di un’infermiera che mi tenne la mano. Lavorai di notte in una tavola calda mentre Mala mi aiutava con pannolini e latte in polvere. Suri non conosceva suo nonno. E io non avevo mai pensato che ne avesse bisogno.

Ma eccolo lì ora. Non pentito. Non in cerca di una seconda occasione. In cerca di sangue.

“Ci penserò,” dissi, solo per farlo andare via.

Quella notte non dormii. Suri era in camera sua, disegnava personaggi anime canticchiando una canzonetta sciocca, completamente all’oscuro del fatto che l’uomo che una volta ci aveva voltato le spalle ora voleva qualcosa da lei.

Chiamai Mala e le raccontai tutto. Lei non esitò nemmeno un istante. “Assolutamente no. Non si merita lei. Né il tuo aiuto.”

Ma qualcosa mi rodeva dentro. Lo odiavo, sì. Ma una parte di me pensava – forse questa era un’occasione per chiudere finalmente con il passato. Forse aiutarlo non avrebbe salvato solo lui, ma avrebbe liberato me.

Così, ne parlai a Suri.

Le dissi tutta la verità – in modo adatto alla sua età, ovviamente. Che suo nonno era molto malato. Che aveva bisogno di un trapianto di midollo osseo. Che lei poteva essere compatibile.

I suoi occhi si spalancarono. “Vuoi dire che potrei salvare la vita a qualcuno?”

Non me l’aspettavo. “Tu… forse. Ma non è così semplice. Lui non ha mai fatto parte della nostra vita.”

“Ma è comunque tuo padre, giusto?” chiese lei. “E quindi è famiglia?”

Dio, i bambini hanno un cuore così puro.

Concordammo un incontro controllato. Un luogo pubblico, di giorno, solo quindici minuti. Dissi a mio padre di incontrarci in una tavola calda vicino alla biblioteca. Portò dei fiori e un piccolo orsacchiotto di peluche. Suri fu educata ma timida. Lui la guardava come se stesse vedendo un miracolo. Ma non mi sfuggì l’urgenza nei suoi occhi. Non era amore. Era bisogno.

Dopo, Suri disse che era disposta a fare il test. “Se posso aiutare, voglio farlo.”

Ero fiera di lei. Ma anche terrorizzata.

Facemmo gli esami. Ci vollero un paio di settimane per i risultati. E quando arrivarono – sì. Era compatibile. Una compatibilità perfetta, infatti.

Mi si rivoltò lo stomaco. Mio padre pianse al telefono. “Grazie,” disse. “Mi stai salvando la vita.”

Ma fu allora che le cose iniziarono a diventare… strane.

Il giorno dopo ricevetti una chiamata da un avvocato. Mio padre aveva fatto redigere dei documenti – moduli di consenso medico, liberatorie, calendari. Tutto senza parlare con me.

Poi una donna si presentò a casa mia. Disse di essere una “consulente familiare” che lavorava per la clinica dove lui era registrato. Mi consegnò una cartellina piena di gergo legale e disse: “È prassi accelerare questi casi. Il tempo è essenziale.”

Iniziai a sentire come se stessimo venendo spinti in qualcosa che non comprendevamo appieno.

Portai i documenti al marito di mia cugina, Enzo, che fa il paralegale. Li sfogliò e fece una smorfia.

“Alma… questo documento concede a tuo padre la piena responsabilità genitoriale medica su Suri durante la procedura. Rinuncia persino alla tua facoltà di cambiare idea.”

Mi sentii mancare.

Perché avrebbe avuto bisogno di una cosa del genere?

Dissi alla consulente che avevo bisogno di tempo. Lei fece ancora più pressione. “Tuo padre sta esaurendo il tempo. Questo ritardo potrebbe costargli la vita.”

Quella notte, rimasi sveglia a cercare informazioni sulla clinica. Non era un ospedale – era un istituto privato in Florida con una storia di promozione di programmi di recupero “sperimentali”. Ed ecco la parte che mi gelò il sangue: erano state intentate cause legali contro di loro per aver costretto familiari vulnerabili a procedure rischiose, senza le adeguate garanzie.

Affrontai mio padre. Lo chiamai, gli dissi tutto quello che avevo scoperto.

Non lo negò.

Ma quello che disse mi fece vacillare le ginocchia.

“Ho investito in quella clinica anni fa,” disse. “Mi promisero che se avessi contribuito a finanziarli, sarei stato prioritario quando fosse arrivato il momento. Ho già impegnato quasi tutto quello che ho in questo. Alma, devo andare fino in fondo. Suri è la mia unica possibilità.”

Sembrava disperato. Non per la sua sicurezza. Per la sua stessa salvezza.

Capii: non si trattava solo di restare in vita. Si trattava di non perdere la faccia. Di non lasciarsi sfuggire il controllo. Anche ora, era disposto a giocare d’azzardo con il corpo di mia figlia pur di avere ciò che voleva.

Gli dissi che noi ci tiravamo fuori. Supplicò. Pianse. Poi scattò.

“Egoista di una ragazzina,” sibilò. “Lo sei sempre stata.”

Click.

Una settimana dopo, ricevetti una lettera dal suo avvocato.

Mi citava in giudizio per interferenza nella custodia.

Rivendicava i diritti dei nonni e l’autorità medica d’emergenza.

Non mi ero mai sentita così con le spalle al muro in vita mia.

Chiamai di nuovo Enzo. Mi mise in contatto con un’avvocatessa di diritto di famiglia di nome Devika. Lei non edulcorò nulla.

“Non ha basi legali per costringere alla procedura,” disse. “Ma se non ti opponi con forza, potrebbe trascinarsi per mesi. Sta scommettendo su come stancarti.”

Mi sentivo come in un incubo. Suri, intanto, continuava a chiedermi se il nonno stesse bene. Le dissi la verità: era malato, ma stava anche facendo scelte non sicure.

Poi arrivò il colpo di scena che non avrei mai immaginato.

Ricevetti una chiamata da una donna di nome Mirela. Disse di essere mia sorellastra.

La figlia di mio padre da un’altra relazione. Mi aveva trovata attraverso un vecchio account Facebook.

“Ho sentito cosa sta facendo,” disse. “Ha provato a fare la stessa cosa con me.”

Mi mancò il respiro.

Aveva 29 anni, viveva nel New Jersey, e aveva interrotto i rapporti con lui cinque anni prima, quando lui le aveva chiesto di donare cellule staminali per una procedura che si era rivelata essere estetica. Non per salvare una vita.

“È un narcisista,” disse senza mezzi termini. “Manipola. Mente. Direbbe qualsiasi cosa per ottenere ciò che vuole.”

Mi inviò screenshot di messaggi. Email. Persino una registrazione di lui che le urlava contro dopo che lei si era rifiutata di aiutarlo.

All’improvviso, il puzzle si ricompose. La sua diagnosi di cancro poteva essere reale – ma la disperazione, la spinta legale, il segreto sulla clinica – non riguardavano solo la vita o la morte. Riguardavano il controllo. Il potere.

Consegnai tutto al mio avvocato. E poi feci una scelta.

Resi pubblico tutto.

Non in modo virale. Semplicemente in modo reale, pubblico nella mia piccola città.

Raccontai la mia storia durante la serata a microfoni aperti dell’assemblea scolastica. Pubblicai un post nel gruppo Facebook della comunità. Non feci nomi. Ma dissi questo:

“Nessuno – nessun genitore, nessun nonno – ha il diritto di usare la gentilezza di un bambino contro di lui. Il consenso medico dovrebbe essere sacro. Se qualcuno cerca di manipolare la tua famiglia con la paura, fatti sentire.”

La gente mi contattò. Altri che erano stati pressati per favori medici. Genitori estraniati che cercavano di riacciuffare l’accesso dopo anni di assenza.

Non ero sola.

Due mesi dopo, mio padre ritirò la causa. Il suo avvocato citò un “peggioramento delle condizioni di salute”. Ricevetti un ultimo messaggio da lui, scarabocchiato su una cartolina della clinica.

“Te ne pentirai.”

Ma non mi sono pentita.

Suri adesso ha dodici anni. Di buon cuore. Feroce. Una persona migliore di quanto avrei mai potuto sperare di crescere.

La scorsa settimana mi ha detto: “Sono contenta che abbiamo provato ad aiutarlo. Ma sono anche contenta che non gli abbiamo permesso di farci fare quello che voleva.”

Annuii. “È questo che significa essere forti.”

La verità è che il perdono non significa sacrificio. E aiutare qualcuno non significa permettergli di farti del male.

Una volta pensavo che la chiusura venisse dal riconciliarsi con il passato.

Ora so che viene dal proteggere la tua serenità.

Add comment