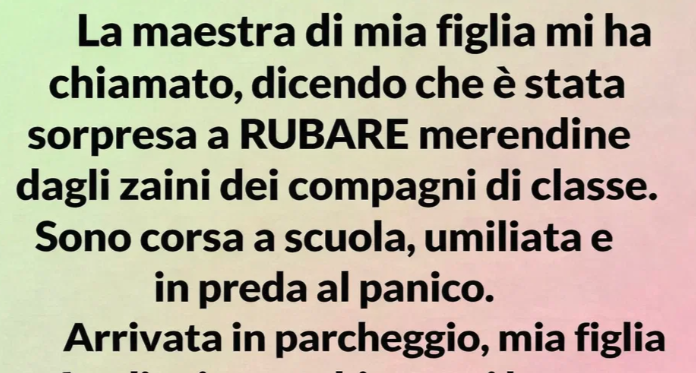

La chiamata dell’insegnante di mia figlia arrivò nel mezzo del pomeriggio, e il tono da solo mi fece sprofondare lo stomaco.

«È stata sorpresa a prendere snack dagli zaini degli altri studenti», disse l’insegnante con cautela, come se si stesse preparando a un’esplosione. «Abbiamo bisogno che venga a scuola.»

Quando arrivai nel parcheggio, i miei pensieri correvano all’impazzata: imbarazzo, panico, delusione, paura, tutto intrecciato insieme. Immaginai la mia dolce bambina di nove anni, timida e gentile, etichettata come una ladra. Provai mentalmente delle scuse, preparandomi a correggere un comportamento che non riconoscevo.

Salì sul sedile del passeggero senza guardarmi.

Poi sussurrò, a malapena più forte del ronzio del motore:

«Non stavo rubando per me. Li ho presi per Noah. Il suo portapranzo è vuoto da tutta la settimana.»

Tutto si fermò.

Fissai la strada davanti a me, le mani immobili sul volante, mentre il significato delle sue parole si depositava pesante nel mio petto.

Spensi l’auto, aprii la portiera e tornai decisa verso l’edificio.

Chiesi di vedere immediatamente il preside.

Quando gli raccontai ciò che mia figlia aveva detto, si appoggiò allo schienale della sedia e sospirò — non in modo difensivo, ma stanco.

«Non è il primo genitore a parlare di Noah», disse.

Questo mi colse completamente di sorpresa.

«Quindi… sapevate già che qualcosa non andava?» chiesi.

Intrecciò le mani. «Lo sospettavamo. Ma a meno che un bambino non dica qualcosa direttamente o un tutore non si faccia avanti, le nostre opzioni sono limitate. Non è semplice come dovrebbe essere.»

«Limitate non significa non fare nulla», ribattei.

Annuì. «Ha ragione. E ora abbiamo abbastanza elementi per intervenire.»

Spiegai di nuovo che mia figlia non aveva preso il cibo per sé — che aveva notato Noah mangiare nulla giorno dopo giorno e non voleva umiliarlo chiedendoglielo. Questo sembrò cambiare qualcosa.

«Manderemo la consulente scolastica a fare una visita a casa», disse piano.

In macchina, dopo, osservai mia figlia dallo specchietto retrovisore. Aveva gli occhi rossi, ma la postura dritta — ferma.

«Perché non me l’hai detto?» chiesi dolcemente.

Scrollò le spalle. «Dici sempre che se possiamo aiutare qualcuno, dovremmo farlo. Lui non ha mai chiesto. E non volevo che si sentisse male.»

Aveva nove anni.

Quella sera preparai un pranzo in più — niente di speciale. Un panino, frutta, una barretta. Lo infilai nel suo zaino.

«Se chiede», le dissi, «di’ che viene dalla scuola.»

Il pomeriggio dopo tornò a casa sorridendo.

«Oggi ha sorriso», disse. «Davvero.»

Alla fine della settimana, mi raccontò che Noah aveva una sorellina all’asilo — e che anche lei spesso sembrava affamata. Fu allora che capii che non era solo una settimana difficile.

Il lunedì seguente chiamò la consulente scolastica.

«Abbiamo visitato la casa», disse con cautela. «È… molto difficile.»

Spiegò che i bambini vivevano con una nonna malata e sopraffatta. Un genitore era morto. L’altro era in carcere. La situazione era scivolata silenziosamente tra le crepe del sistema.

Chiesi cosa sarebbe successo dopo.

«Li stiamo collegando ai servizi», disse. «Ma ci vuole tempo.»

Quella risposta non mi convinse.

Così pubblicai un messaggio nel gruppo del quartiere — nessun nome, nessun dettaglio. Solo questo:

«Ci sono due bambini nel nostro distretto scolastico cresciuti da una nonna malata. Hanno bisogno di cibo, vestiti caldi e beni essenziali. Se qualcuno può aiutare, posso far arrivare tutto alle persone giuste.»

La sera il mio portico era coperto di borse. Spesa. Giacche. Scarpe. Qualcuno lasciò una carta regalo del supermercato con un biglietto che diceva solo: «Per i bambini».

La scuola mi aiutò a consegnare tutto con discrezione.

Una settimana dopo la consulente chiamò di nuovo.

«Noah sta molto meglio», disse. «Oggi ha sorriso tutto il giorno.»

Fu allora che capii che non poteva finire lì.

Lo mantenemmo piccolo. Silenzioso. Sacchetti di cibo per il fine settimana. Alcune mamme ad aiutare a preparare. Nessun annuncio. Nessuna etichetta.

Presto, sempre più persone vollero aiutare.

Alla fine il preside mi richiamò — ma questa volta con un’idea.

«Vorremmo creare un armadio di supporto discreto», disse. «Cibo, prodotti per l’igiene, vestiti caldi. Per qualsiasi studente ne abbia bisogno. Ci aiuterebbe a organizzarlo?»

Non esitai.

L’armadio aprì dopo le vacanze invernali — solo un magazzino riconvertito, niente di speciale. Ma rimase sempre pieno. Gli insegnanti prendevano snack in silenzio. I consulenti distribuivano guanti nei giorni freddi.

E nulla di tutto questo sarebbe successo se mia figlia non avesse preso quegli snack.

Più tardi le dissi che rubare non era stata la scelta giusta — ma che capivo perché lo aveva fatto. Che a volte le persone fanno la cosa sbagliata per la ragione giusta, e questo aiuta a far emergere qualcosa che va sistemato.

Ci pensò a lungo prima di chiedere:

«Quindi… avevo torto o ragione?»

«Entrambe le cose», le dissi. «E per questo, la gente se n’è accorta.»

La situazione di Noah migliorò lentamente. Sua nonna ricevette aiuto. La banca alimentare intervenne. La scuola fornì supporto extra che lui era stato troppo timido per chiedere.

Alla fine dell’anno scolastico, il preside raccontò una storia durante l’assemblea — nessun nome, nessun riflettore.

«Uno studente ha notato che qualcuno aveva bisogno di aiuto», disse. «Quella compassione ha ispirato un cambiamento.»

Mia figlia incrociò il mio sguardo e sorrise.

Quella sera, davanti a un gelato, mi chiese:

«Pensi che Noah ora starà bene?»

«Penso che stia meglio», risposi. «E penso che si ricorderà che qualcuno si è preso cura di lui.»

Lei annuì. «Non volevo che si sentisse solo.»

Col tempo, l’armadio diventò qualcosa di più grande. Aziende fecero donazioni. Un’insegnante in pensione si offrì come volontaria. Un barbiere del quartiere offrì tagli di capelli gratuiti prima dell’inizio della scuola.

Non riguardava più solo una famiglia.

Quasi un anno dopo, qualcuno bussò alla nostra porta.

Una giovane donna era lì, con una borsa riutilizzabile della spesa.

«Sono la cugina di Noah», disse piano. «Volevo solo dirvi grazie.»

Dentro la borsa c’era un piccolo portachiavi e un biglietto scritto a matita, con grafia irregolare:

Grazie per avermi visto. —Noah

Mi sedetti e piansi — non per tristezza, ma per qualcosa che somigliava alla speranza.

Quindi no, mia figlia non avrebbe dovuto prendere quegli snack.

Ma se non se ne fosse accorta…

Se non le fosse importato…

Se non avesse corso quel rischio…

Per quanto tempo ancora Noah sarebbe rimasto affamato?

A volte la lezione non riguarda il giusto o lo sbagliato.

A volte riguarda ciò che cresce dal disordine.

E a volte, un piccolo gesto silenzioso di gentilezza cambia tutto.

Add comment