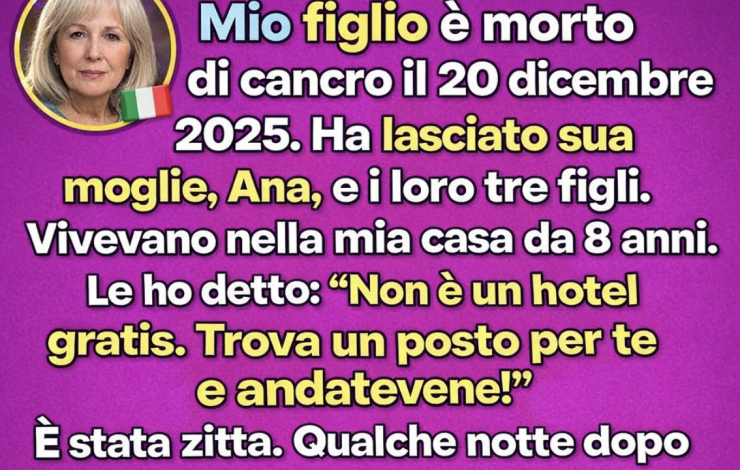

Mi chiamo Margaret, ho sessantuno anni e, lo scorso 20 dicembre, ho seppellito il mio unico figlio.

Scrivere queste parole mi sembra ancora irreale. Ogni mattina mi sveglio con lo stesso riflesso: allungo la mano verso il telefono, come se potessi ancora vedere il suo nome sullo schermo o sentire i suoi passi in casa. Per anni, il cancro ha dominato le nostre vite. Cure, ricadute, speranze brevi seguite da paure lunghe. Continuavo a ripetermi che, se fossi stata abbastanza forte, se lo avessi amato abbastanza, forse sarebbe bastato.

Non è bastato. È morto comunque. E il silenzio che ha lasciato pesa più di qualsiasi altra cosa io abbia mai conosciuto.

Ha lasciato sua moglie, Ana, e i loro tre figli. Negli ultimi otto anni hanno vissuto nella mia casa. All’inizio aveva senso: mio figlio era malato, avevano bisogno di stabilità, i bambini di spazio, Ana di supporto. E io… io avevo bisogno di mio figlio vicino.

Ripetevo a me stessa sempre la stessa cosa, quando le cose si facevano difficili: la famiglia si prende cura della famiglia.

Così ho dato tutto quello che potevo.

Ho pagato il mutuo, le bollette, le riparazioni. Quando si è rotta la lavatrice, l’ho sostituita. Quando il tetto perdeva, l’ho riparato. Ho comprato la spesa, il materiale scolastico, i regali di compleanno. Ho badato ai bambini quando Ana era sopraffatta. Ho passato notti intere ad ascoltare il respiro di mio figlio, terrorizzata all’idea che potesse fermarsi.

Dopo il funerale, qualcosa è cambiato.

Le visite di cortesia sono svanite. La vita è andata avanti per tutti.

Ma dentro casa, Ana era diversa. Non parlava più del lavoro. Non accennava a piani per il futuro. Si muoveva tra le stanze come se le appartenessero—non per dolore, ma con una silenziosa certezza.

I bambini si erano diffusi ovunque: ogni stanza, ogni armadio, ogni abitudine. Le mie abitudini, invece, scomparivano. Continuavo a pagare tutto, a riparare tutto, a comprare tutto, a soffrire—ma ora mi sentivo un’ospite nella casa in cui avevo cresciuto mio figlio.

Ogni stanza faceva male. Il divano dove dormiva dopo la chemioterapia. Il tavolo della cucina dove rideva con i figli nei giorni buoni.

Annegavo nei ricordi, mentre ci si aspettava da me che continuassi a dare. Senza mai chiedere. In silenzio.

Una sera, dopo l’ennesima discussione sulle spese—perché stavo “contando i centesimi”, come disse Ana—ho ceduto. La voce tremava, ma dissi quello che avevo dentro da settimane.

Le dissi che questa casa non era un hotel gratuito.

Che ero stanca.

Che avevo bisogno di spazio per il mio dolore.

Che era tempo per lei e i bambini di cercare un’altra sistemazione.

Mi aspettavo rabbia. Lacrime. Urla.

Invece, rimase solo in silenzio.

Qualche notte dopo, scesi in cantina a cercare vecchi album fotografici.

E mi bloccai. Ana aveva frugato tra le mie scatole. Le mie cose private.

Documenti sparsi su un tavolo pieghevole—vecchi contratti, atti, polizze, perfino bozze del mio testamento di anni fa.

Il cuore mi crollò nel petto.

Quando la affrontai, non sembrava sorpresa. Né colpevole.

Mi disse con calma che doveva “capire il futuro dei suoi figli”. Che voleva assicurarsi che non stessi pensando di vendere la casa o lasciarla a qualcun altro.

Parlava come se la mia assenza—o la mia morte—fosse solo una variabile da pianificare.

Fu in quel momento che capii cosa faceva più male.

Non stavamo più elaborando il lutto insieme.

Lei stava pianificando oltre di me.

Mi sentii invasa. Usata. Ridotta a ciò che possiedo, non a chi sono o a cosa ho perso.

Non ero più la suocera—ero un ostacolo da valutare.

Il mio dolore non contava. La mia privacy non contava.

Contava solo la casa.

Ora i miei parenti sono divisi.

Alcuni dicono che sono crudele a cacciare una vedova con tre bambini così presto.

Che dovrei sopportare ancora, dare ancora, aspettare di più.

Altri mi dicono che ho già dato abbastanza. Che il dolore non cancella la mia identità, i miei bisogni o il mio diritto a casa mia.

Ho amato mio figlio più di qualsiasi altra cosa al mondo.

E quell’amore non sparirà mai.

Ma amare lui non significa che io debba sparire con lui.

Non significa rinunciare alla mia casa, alla mia intimità, o alla poca pace che mi rimane.

Sto ancora soffrendo. Sempre lo farò.

Ma io sono ancora qui.

E non so se mettere dei limiti mi rende senza cuore—

o semplicemente umana.

Add comment