Quando mio padre morì, il testamento fu dolorosamente semplice.

Tutto andava a mia sorella.

La casa.

I mobili.

I ricordi che, sulla carta, sembravano contare.

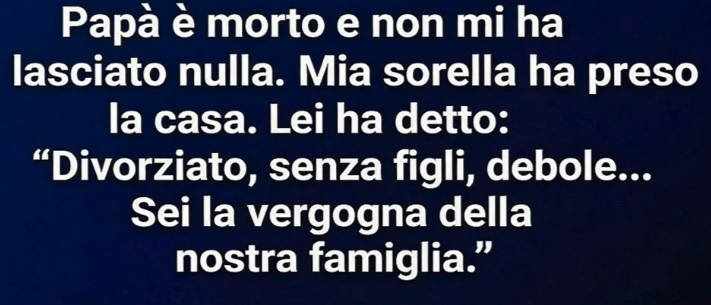

Lei non addolcì la cosa. Non lo fece mai.

“Divorziata. Senza figli. Troppo sensibile,” disse freddamente. “Sei l’imbarazzo di questa famiglia.”

Entro sera, l’unica cosa spedita a me fu il vecchio divano di mio padre—tessuto sbiadito, una gamba traballante, quel tipo di mobile per cui nessuno litiga. Sembrava un insulto finale, come se anche nella morte mi fosse stato assegnato ciò che restava.

Non discutetti.

Non piansi.

Mi limitai a farlo riparare.

Il pomeriggio seguente, il telefono squillò.

“Può venire subito?” chiese il tappezziere, con voce tesa. “C’è qualcosa che non va. Di molto strano.”

Mi si strinse lo stomaco.

In laboratorio, sollevò un cuscino strappato e mostrò un sottile scomparto di legno costruito direttamente nella struttura. Era stato nascosto con cura, rinforzato come se non dovesse essere scoperto per caso.

Dentro c’erano diverse buste, un quaderno consunto e una piccola scatola di metallo avvolta in un panno.

Riconobbi immediatamente la calligrafia.

Era quella di mio padre.

Il quaderno era pieno di righe irregolari, pagine assottigliate dagli anni.

Non era un diario nel senso tradizionale—piuttosto un luogo dove finivano i pensieri quando non riusciva a dirli ad alta voce. Rimpianti. Ricordi. Mezze scuse.

In un passaggio ammetteva di non essere mai stato bravo con l’affetto. Che dopo il mio divorzio aveva voluto dirmi qualcosa di incoraggiante, ma temeva sempre di sbagliare parole. Così non disse nulla—sperando che io capissi.

Le buste contenevano denaro. Risparmi modesti, messi da parte con attenzione nel tempo. Insieme c’era un breve biglietto: spiegava che il divano era sempre stato destinato a me. Scriveva che ero io quella che aveva bisogno di rassicurazione, non di correzioni. Di incoraggiamento, non di giudizio.

Le mani mi tremavano mentre leggevo.

Per tanto tempo avevo creduto che fosse dalla parte di mia sorella. Che mi vedesse come un fallimento, concordando in silenzio con ciò che lei diceva ad alta voce. Ma le sue parole raccontavano altro—un uomo impacciato con le emozioni, eppure profondamente rispettoso della vita che avevo ricostruito dopo il dolore.

Scriveva della mia resilienza.

Di come l’indipendenza contasse più delle apparenze.

Di come la gentilezza duri più dello status.

Il denaro non avrebbe cambiato la mia vita.

Ma la verità sì.

Uscii dal laboratorio più leggera di quanto mi fossi sentita da anni. Mia sorella aveva la casa. Poteva tenerla. Ciò che portavo con me valeva di più: la prova che il mio valore non aveva mai avuto bisogno di permesso o approvazione.

Usai parte dei risparmi per trasferirmi in un piccolo appartamento tutto mio. Il resto lo donai a un centro di accoglienza, sperando che qualcun altro potesse trovare un nuovo inizio.

E ogni sera, seduta su quel divano riparato, ricordo questo:

Le famiglie non sempre riescono a capirsi in tempo.

Ma l’amore non si annuncia sempre a voce alta.

A volte si nasconde in silenzio—

aspettando di essere scoperto quando finalmente sei pronta a vederlo.

Add comment