La notifica è arrivata senza alcun dramma.

Nessuna vibrazione. Nessun avviso improvviso. Solo una riga di testo sul telefono — del tutto normale. Ed è stato proprio questo a renderla insopportabile.

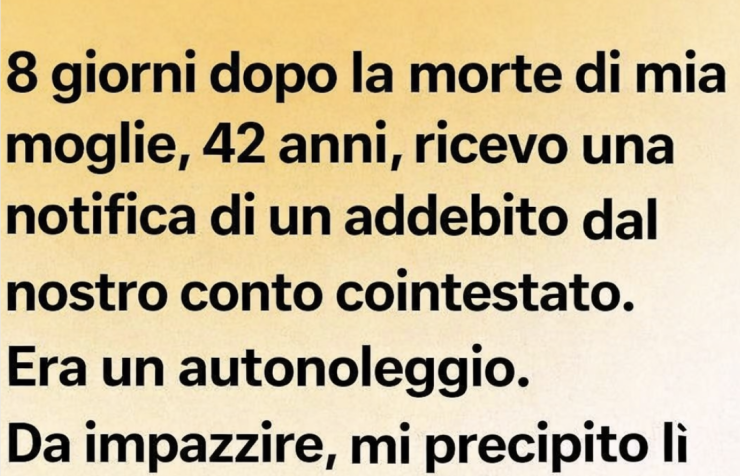

Erano passati otto giorni dal funerale.

Otto giorni in cui avevo scoperto che il silenzio non è vuoto — pesa, riempie le stanze, rimbomba nelle orecchie quando il mondo smette di chiederti come stai. Avevo appena iniziato a imparare a respirare dentro quel silenzio quando l’ho vista.

Un addebito sul nostro conto corrente cointestato.

Noleggio auto.

Il cuore mi è balzato in gola, come se qualcuno lo avesse afferrato da dietro. Tra tutte le possibili spese, proprio un noleggio auto. Non la spesa. Non una bolletta automatica. Qualcosa di deliberato. Di attivo.

Il dolore si è trasformato all’istante in panico.

Ho preso le chiavi e sono salito in macchina senza pensare, le mani che tremavano così forte da rischiare di farmi sbagliare strada. La logica mi inseguiva per tutto il tragitto — un ritardo nel sistema, un errore tecnico, un’anomalia qualsiasi, qualcosa di noioso e spiegabile che potesse rimettere l’universo al suo posto. Tenevo aperta sul telefono la sua foto, come un talismano. Una prova che tutto questo non poteva essere reale.

All’agenzia di noleggio ho parlato troppo in fretta.

L’impiegato mi ascoltava con quel distacco cortese di chi si prepara a spiegare un malinteso.

Poi gli ho mostrato la sua foto.

Qualcosa è cambiato.

Non era shock — era peggio. Era riconoscimento.

I suoi occhi sono rimasti sullo schermo un secondo di troppo. Si è appoggiato allo schienale, ha lanciato un’occhiata verso la porta dell’ufficio dietro di lui, poi è tornato a guardarmi. La sua voce si è abbassata.

«Questa donna era qui.»

Le parole non hanno attecchito. Fluttuavano, scollegate da ogni significato.

«Non era confusa», ha aggiunto con gentilezza, come se quel dettaglio fosse più importante di tutto il resto. «Sapeva esattamente cosa voleva.»

Ha offerto dettagli che non avevo chiesto —

l’ora in cui era arrivata,

il modo in cui aveva sorriso quando le aveva consegnato le chiavi,

una destinazione che aveva menzionato con leggerezza, come fosse una cosa qualsiasi.

Ogni frase sembrava fuori posto. Come ascoltare ricordi che non appartenevano a questa linea temporale. Come se la realtà avesse aperto il file sbagliato e tirato fuori qualcosa che avrebbe dovuto restare sepolto.

Sono rimasto lì, con il telefono ancora acceso in mano, mentre una certezza nauseante prendeva forma: non era un errore.

Era un messaggio.

E qualunque cosa significasse… il mio dolore aveva appena cambiato forma.

Sono uscito senza discutere. Non c’era più nulla da dire.

Fuori, il pomeriggio continuava con una normalità imbarazzante. Gente che rideva. Traffico che scorreva. Il cielo di un blu calmo e indifferente.

Mi sono seduto in macchina e ho fissato il volante, rendendomi conto che le certezze possono frantumarsi senza fare rumore. Forse l’impiegato si sbagliava.

Forse il lutto aveva trasformato la mia paura in qualcosa di teatrale.

O forse la verità non era affatto drammatica — solo incompleta.

Mia moglie aveva sempre detto che certe porte non si chiudono quando pensiamo che lo facciano. Che la vita lascia echi quando non stiamo prestando attenzione.

Quella notte non ho inseguito spiegazioni. Ho aperto vecchi messaggi, riletto biglietti lasciati sulla lista della spesa, ascoltato messaggi vocali salvati senza un motivo preciso.

L’addebito era ancora lì, immutato, ma non sembrava più un’accusa. Sembrava una domanda.

Ho capito allora che la chiusura non è una scatola che si chiude a chiave. È una scelta quotidiana.

Che l’impiegato avesse ragione o meno contava meno di questo: l’amore non scompare secondo un calendario.

A volte resta.

A volte ti sorprende.

E a volte ti ricorda che la storia che credevi finita sta semplicemente imparando a parlare in un altro modo.

Add comment