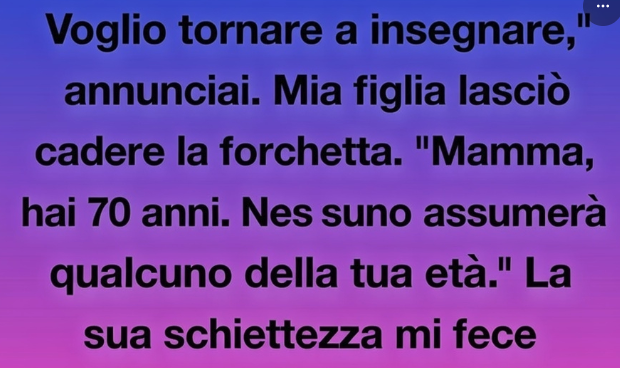

«Voglio tornare a insegnare», annunciai.

Mia figlia lasciò cadere la forchetta. «Mamma, hai settant’anni. Nessuno assumerà una persona della tua età.»

La sua franchezza mi fece arrossire le guance. Mio marito si limitò a scrollare le spalle: «Se ti annoi, possiamo trovarti un hobby.»

In quell’istante persi ogni speranza.

Poi parlò mio nipote.

«Nonna, mi hai insegnato a leggere. Sei il motivo per cui amo i libri. Potresti insegnare ancora a bambini come me… online, magari.»

Era da tempo che nessuno non mi parlava dall’alto in basso. E quelle parole arrivavano da un undicenne. Benedetto quel ragazzo. Lo guardai dall’altra parte del tavolo e lui mi sorrise come se mi avesse appena consegnato una mappa del tesoro.

Quella sera stessa rovistai tra le vecchie scatole in garage. Trovai il mio certificato da insegnante, sepolto sotto album di foto e pagelle ingiallite, di quando si usavano ancora le copie carbone. L’odore della carta vecchia e del gesso mi strinse il petto tra nostalgia e desiderio.

Il giorno dopo rispolverai il portatile — uno di quei modelli pesanti comprati al momento della pensione — e cercai “lavori di insegnamento online”. Un mare di annunci e finestre invasive, finché inciampai in una scritta: “Accettiamo insegnanti in pensione.” Le mani mi tremavano mentre cliccavo, convinta che mi avrebbe rimandata a un sito di bingo.

Invece era una piattaforma vera di tutoraggio. Cercavano persone per aiutare i bambini con lettura e scrittura. Mi iscrissi senza aspettarmi nulla. Caricai una foto in cui non sembravo esausta, inserii la mia esperienza di una vita e inviai la candidatura.

Non dissi niente a nessuno. Pensavo sarebbe finita come il mio tentativo con la ceramica: due ciotole crepate e un gatto coperto d’argilla. Poi, una settimana dopo, arrivò l’email: “Saremmo felici di averti con noi.” Rimasi a fissare lo schermo come se potesse mettersi a camminare.

Quando lo dissi a mia figlia, alzò le sopracciglia così in alto che pensai le sarebbero volate via. «Aspetta… ti hanno davvero presa?» chiese, come se avessi annunciato di entrare in un circo. Annuii. Mio nipote mi diede il cinque. Mio marito borbottò qualcosa tipo «non esagerare».

La mia prima studentessa si chiamava Harper, una bambina timida dell’Ohio. Faceva fatica a leggere, guardava poco lo schermo e indossava sempre la stessa felpa blu. Capivo che era sveglia, solo insicura. Andai piano, con libri illustrati e voci buffe.

Dopo la terza lezione, rise. Alla quinta, lesse un’intera pagina ad alta voce. «Sei meglio della mia maestra a scuola», sussurrò un giorno. Il cuore mi si gonfiò così tanto che finsi di sistemare la videocamera.

La voce girò. Non so come — forse parlò la mamma di Harper, forse la piattaforma mise in evidenza il mio profilo — ma nel giro di un mese avevo sei studenti. Un bambino con ADHD che non riusciva a stare fermo. Un altro che imparava l’inglese come seconda lingua. Una ragazza adolescente che voleva aiuto per il tema di ammissione al college: quasi piansi dalla gioia.

Lavoravo dodici ore a settimana, dal mio angolo della stanza degli ospiti trasformato in “angolo didattico”. Appesi vecchi poster di classe, tirai fuori persino il mio pupazzo tartaruga, il signor Wiggles, che aiutava i miei alunni di seconda a imparare il vocabolario. Mia figlia iniziò a chiamarla la mia “piccola ribellione da pensione.”

Poi accadde qualcosa di strano. Ricevetti una chiamata da un numero sconosciuto. Di solito non rispondo, ma lo feci pensando fosse un genitore.

«Signora Winslow?» disse una voce. «Sono il preside Hastings della scuola primaria Greenwood, nel Kent. Lei mi ha insegnato trentacinque anni fa.»

Quasi mi cadde il telefono.

«È serio?» chiesi, stringendo l’apparecchio con entrambe le mani.

«Serissimo. Ho visto il suo nome sulla piattaforma di tutoraggio. Doveva essere lei — la signora Winslow delle gare di vocaboli del venerdì.»

«Sono io», risposi, con un sorriso che mi faceva male alle guance.

«Vado in pensione il mese prossimo», continuò. «Ma ci mancano specialisti di lettura. Siamo passati a un modello ibrido e i bambini fanno fatica. Sarebbe un onore se volesse fare qualche lezione come ospite, anche solo poche ore a settimana.»

Dovetti sedermi.

Quando lo raccontai a mia figlia, rimase in silenzio per un minuto intero. «Aspetta… una scuola vuole assumerti adesso?»

Non infierii. Be’, forse un pochino. «Sì, tesoro. A quanto pare settanta è il nuovo quaranta.»

Accettai per quattro ore a settimana: lezioni virtuali da casa, con piccoli gruppi di lettori alle prime armi. Era come andare in bicicletta — solo che la bicicletta era un portatile e i bambini erano dall’altra parte dello schermo, a volte a testa in giù e spesso con cracker che finivano dritti nel microfono.

Eppure, lo adoravo.

Un pomeriggio, una delle bambine del gruppo, Laila, rimase dopo la lezione. «Maestra?» chiese, esitante.

«Sì, tesoro?»

«Posso mostrarle una cosa?»

Sollevò un quaderno logoro e lo aprì su una pagina di racconti brevi. Errori di ortografia? Certo. Ma l’immaginazione? Straordinaria.

«Voglio scrivere libri come lei, un giorno.»

Non ebbi il coraggio di dirle che non avevo mai pubblicato un libro. In quel momento capii una cosa: non contavano i titoli o l’età. Contava esserci.

Continuai a insegnare. Iniziarono ad arrivare biglietti di ringraziamento scritti a mano. Uno di Harper diceva: «Ho preso B+ nel tema sul libro. La mamma ha pianto. Grazie, signora Winslow.»

Mio nipote brillava d’orgoglio quando raccontavo queste storie. Cominciò a chiamarmi “la Regina del Ritorno.” Mi fece persino un certificato buffo con colla glitter e maccheroni: “Migliore Insegnante Online 2025.”

Poi arrivò il colpo di scena.

Una sera, mia figlia mi fece sedere. Era nervosa, quasi colpevole.

«Mamma», disse, «ti devo delle scuse.»

Sgranai gli occhi. Non si scusava mai.

«Avevo torto», continuò. «Su tutto. Non stai solo tenendoti occupata. Stai facendo la differenza. Vedo come i bambini reagiscono a te. Vedo quanto sei felice. E… lo voglio anch’io.»

Inclinai la testa. «Che intendi?»

«Mi sento persa. Stretta tra maternità, lavoro e niente che mi assomigli davvero. Vederti rifiorire mi ha fatto capire che sto andando avanti per inerzia.»

Le presi la mano. «Allora non farlo. Cosa amavi fare prima che la vita si mettesse in mezzo?»

Esitò. «Amavo dipingere. Avevo anche una specializzazione in arte, ricordi?»

Annuii. «E cosa ti ferma adesso?»

Quella settimana si iscrisse a un corso di pittura nel weekend. Poco, forse. Ma era un inizio.

E così, una donna che mi aveva detto di smettere di sognare ritrovò il suo sogno. Non me lo aspettavo. Non era solo il mio scopo che tornava a vivere — era l’esempio che non è mai troppo tardi.

Passarono i mesi. Continuai a insegnare. Mio marito, che pensava fosse una fase, ora mi porta il tè durante le lezioni e dice fiero ai vicini: «Ha più studenti di certe scuole!»

A Natale ricevetti un pacco dalla Greenwood Primary. Era un libro con copertina rigida — una raccolta di racconti degli studenti — con una dedica: “Alla signora Winslow, le cui parole ci hanno dato le ali.”

Piansi. Piansi senza vergogna.

Sul retro, una nota del preside: «Non è solo tornata a insegnare. Ci ha ricordato perché conta.»

Eccomi qui. Settant’anni. Non a fare maglia. Non a guardare gli uccelli. Non a giocare a bridge.

Insegno. Ispiro. E continuo a imparare.

La verità è che non “scadiamo” a una certa età. Non svaniamo in hobby e sonnellini se non lo scegliamo. L’età non annulla la passione: le dà profondità.

A chi pensa che sia “troppo tardi”, dico questo:

finché hai respiro nei polmoni e fuoco nello stomaco, non è troppo tardi. Neanche lontanamente.

E se un certificato di glitter e maccheroni vale qualcosa, io sono solo all’inizio.

Se questa storia ti ha scaldato il cuore o ti ha fatto pensare a qualcuno di speciale, metti un like e condividila. Non sai mai chi potrebbe aver bisogno di sentirla oggi.

Add comment