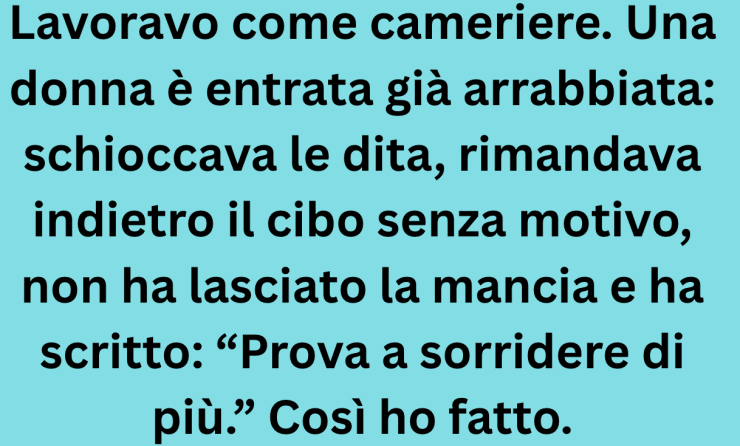

Facevo il cameriere. Una donna è entrata già arrabbiata: schioccava le dita, rimandava indietro il cibo senza alcun motivo, non ha lasciato la mancia e ha scritto: “Prova a sorridere di più.” Così ho fatto.

Poi ho girato lo scontrino e ho scritto: “Prova a lasciare una mancia più generosa.” Lei l’ha visto e si è bloccata.

Per un attimo sembrava sul punto di esplodere. I suoi occhi si sono incrociati con i miei, stretti e freddi. Pensavo che mi avrebbe licenziato o rimproverato in pubblico. Invece, si è alzata, ha preso la borsa e se ne è andata senza dire una parola.

Pensavo fosse finita lì. Solo un’altra cliente sgradevole tra tante. Dopotutto, ero abituato a questo. Lavorare in una piccola tavola calda vicino al centro significa incontrare di tutto: quelli che ti ignorano, quelli che ti trattano come un servo, e i pochi gentili che ti lasciano un sorriso e una buona mancia. Ma lei? È rimasta nella mia mente.

Non per quello che aveva detto, ma perché ho riconosciuto qualcosa nel suo volto mentre se ne andava. Non rabbia. Non offesa. Senso di colpa.

Passarono alcuni giorni. La vita andava avanti. Giravo pancake, sbagliavo ordini, versavo caffè. Poi, in un lento pomeriggio di martedì, lei tornò.

L’ho vista prima che lei vedesse me. Stesso passo rigido, stessa camicetta elegante. Ma qualcosa era cambiato. Aveva l’aspetto stanco. Non per una giornata no, ma come se non avesse dormito per settimane. Si è seduta allo stesso tavolo nell’angolo. Questa volta non ha schioccato le dita. Ha aspettato.

Sono andato da lei, incerto sul da farsi. Avevo un nodo allo stomaco. “Ciao,” ho detto con cautela. “Sei tornata?”

Non ha sorriso, ma la voce era più dolce. “Sì. Ti devo delle scuse.”

Non me l’aspettavo.

Ha tirato fuori una lettera piegata dalla borsa. Pensavo fosse un modulo di reclamo o una recensione stampata, ma non lo era. Era una lettera, scritta a mano.

“Non ti ho lasciato la mancia quel giorno perché… non perchè non la meritassi. Sei stato bravo. Solo… ero arrabbiata. Non con te. Con tutto.”

Non dissi nulla. Restai lì mentre lei agitava le mani nervosamente.

“Mio figlio… è morto. Un mese fa. Incidente d’auto. Non sono stata bene. E quel giorno era il suo compleanno.”

Mi colpì come un’onda. Il suo freddo, gli schiocchi dita, la nota. Non era con me, ma con il dolore che si scagliava contro la cosa più vicina. Improvvisamente mi sono sentito male per quella scritta sullo scontrino.

“Mi dispiace davvero,” dissi.

Lei scosse la testa. “No, sono io che devo scusarmi. Quello che hai scritto era giusto. Sono stata scortese. Credo di aver solo avuto bisogno che qualcuno vedesse che stavo cadendo a pezzi. So che non è il tuo lavoro, ma…”

La sua voce si spezzò. Abbassò lo sguardo, imbarazzata.

Mi sedetti di fronte a lei. Forse non era “professionale,” ma sentivo che non era una questione di regole.

“Non lo sapevo,” dissi. “Ma… grazie per essere tornata. La maggior parte delle persone non lo farebbe.”

Lei annuì. “Posso prendere un caffè? Solo… stare un po’ qui?”

Non le chiesi di pagare. Le portai il caffè e, quando potei, mi sedetti anch’io. Mi raccontò di suo figlio. Si chiamava Jonah. Amava lo skateboard, i film horror brutti e i cereali con troppo zucchero. Sorrise ricordando come scaldasse i marshmallow nel microonde finché non esplodevano.

Parlammo per un’ora. Lasciò una mancia di 20 dollari per un caffè da 3.

Avrebbe dovuto finire lì. Ma la vita ha un modo strano di ripetersi.

Nelle settimane seguenti lei divenne una cliente abituale. Stesso tavolo. Stesso caffè. A volte un cornetto. A volte una storia su Jonah. Non l’ho mai forzata, né curiosato. Solo ascoltato.

Si chiamava Denise.

Una mattina entrai nel locale e trovai una piccola busta con il mio nome sul bancone. Dentro una nota di Denise.

“Mi hai ricordato che la gentilezza esiste ancora, anche quando il mondo sembra finire. Grazie.”

E un assegno. Per 500 dollari.

Rimasi a bocca aperta. Era la cifra per l’affitto. Più dell’affitto, in realtà. Corse fuori sperando di incontrarla, ma non c’era più.

Il giorno dopo tornò come se nulla fosse. Quando volevo parlare, ha fatto un cenno con la mano.

“Ho venduto alcune cose di Jonah. Ho pensato che quei soldi potessero andare a qualcuno che sta facendo fatica. Pensavo saresti tu.”

Aveva ragione. Avevo due settimane di affitto arretrato. Il mio capo stava pensando di tagliarmi le ore. Quel assegno mi ha salvato.

Poi è arrivato un colpo di scena che non avevo previsto.

Una sera di venerdì, un uomo entra nel locale con un abito troppo grande e gli occhiali che gli scivolavano sul naso. Chiede se fossi “il tipo che ha fatto sorridere di nuovo Denise.”

Mi guardò sbalordito. “Immagino di sì?”

Lui sorrise. “Lei parla di te. Sono suo fratello. Mi chiamo Greg. Gestisco un piccolo ente per i programmi giovanili e lavoro anche con un food truck che dà una seconda possibilità agli ex incarcerati.”

Ero confuso. “Ok…”

Lui si avvicinò. “Ci serve qualcuno che conosca il cibo. Che non abbia paura della gente. Denise dice che sei bravo con entrambe le cose.”

Si scopre che stavano aprendo una nuova tavola calda in centro—stesso concetto, ma con una differenza. Ogni dipendente sarebbe stato qualcuno che cerca di ricominciare: ex detenuti, senzatetto, giovani usciti dal sistema di assistenza. Avevano bisogno di qualcuno che gestisse il piano e formasse i nuovi camerieri.

Io.

Non avevo mai gestito niente prima. Non avevo neanche finito l’università. Ma lui ha detto che Denise credeva in me. E questo è bastato.

Feci il salto.

Lasciare il vecchio locale fu difficile. Era il mio porto sicuro. Ma il nuovo posto—chiamato Second Serve—aprì tre mesi dopo.

Non era perfetto. Gli impianti idraulici facevano i capricci. La friggitrice si è rotta due volte la prima settimana. Ma tutti avevano voglia di una seconda possibilità. E io potevo farne parte. Non solo girando pancake, ma cambiando vite.

Uno dei primi assunti fu Ramon. Era stato in prigione per rapina, ma aveva un cuore grande. Silenzioso. Osservava tutto. Prendeva appunti quando gli mostravo come portare i piatti con un braccio solo.

Un giorno un cliente gli ha fatto una scenata. Lui si è irrigidito come se temesse di essere picchiato. Io intervenni, calmo e deciso. Ricordai al cliente che qui trattiamo tutti con rispetto—da entrambe le parti.

Dopo Ramon mi disse, “Nessuno mi aveva mai difeso prima.”

Quella frase me la ricordo bene.

Un’altra era Kayla—appena diciannovenne. Era senza casa da quando aveva 15 anni. Al primo turno lasciò cadere un vassoio di tazze. Si ruppe tutto. Cominciò a piangere, dicendo che se ne sarebbe andata perché avrebbe combinato un disastro.

Le passai un mocio e dissi, “Non stai andando da nessuna parte. Stai imparando. Come tutti noi.”

Rimase. Ora è la nostra cameriera migliore.

Sei mesi dopo Denise venne a trovarci.

Guardò intorno, vide il locale pieno di gente che rideva, lavorava, mangiava. I suoi occhi si riempirono di lacrime.

“Sono orgogliosa di te,” disse.

“Non sarei qui senza di te,” risposi.

Rise. “Ho scritto qualcosa di cattivo su uno scontrino.”

“No,” dissi. “Sei tornata. Questo era ciò che contava.”

Ed è successo davvero. Ancora e ancora. Ha donato pasti, sponsorizzato uno dei nostri lavoratori per la scuola serale. Ha anche iniziato un piccolo gruppo di supporto per genitori in lutto, proprio qui nella nostra saletta il martedì.

Non avrei mai immaginato che una battuta pungente sarebbe arrivata a tutto questo. Una tavola calda. Una comunità. Una seconda possibilità—non solo per gli altri, ma anche per me.

E ora arriva la sorpresa.

Un anno dopo l’inaugurazione, un giovane entrò un pomeriggio. Nervoso, mani in tasca. Riconobbi qualcosa nei suoi occhi—quella stessa aria persa che aveva Denise il primo giorno.

Si sedette allo stesso tavolo.

Non ordinò molto. Solo un caffè. Parlò poco. Finché non portai lo scontrino.

Lo girò e scrisse:

“Prova a sorridere di più.”

Quasi rise. Poi disse, “Non so perché l’ho scritto. È solo che… è stato il peggior mese della mia vita.”

Mi sedetti di fronte a lui.

“Vuoi parlarne?”

Esitò. Poi annuì.

E così il ciclo ricominciò.

A volte basta un sorriso, un posto a sedere e qualcuno che ascolta.

Add comment