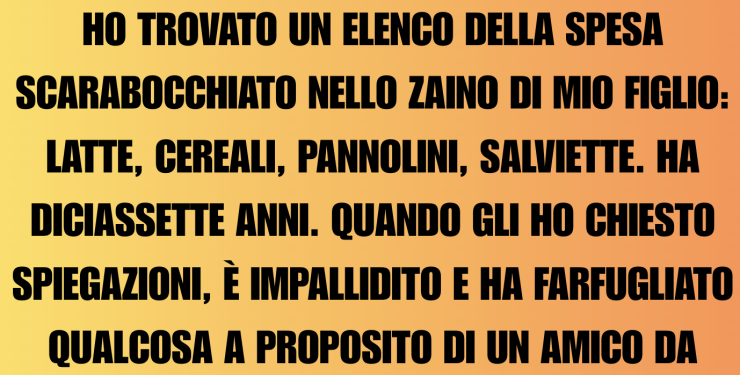

Ho trovato un foglietto scarabocchiato nello zaino di mio figlio: latte, cereali, pannolini, salviette. Ha diciassette anni. Quando gli ho chiesto, è impallidito e ha balbettato che si trattava di un favore per un’amica. Quella sera l’ho seguito in giro per la città e l’ho visto bussare a una porta. Un bambino piccolo è corso fuori gridando: «Papà!» e io ho quasi perso l’equilibrio sul marciapiede.

Resto immobile. Dietro a un cespuglio mezzo spoglio, dall’altra parte della strada, il cuore che mi martella nel petto. La luce del portico illumina il viso di mio figlio, e vedo cosa: il senso di colpa. Le sue braccia raccolgono la bambina come se fosse un gesto innato. Bacia la sua fronte, la culla dolcemente, mentre la donna alla porta si appoggia allo stipite, braccia conserte, visibilmente esausta.

Non la riconosco. Forse vent’anni, lunghi treccine nere raccolte in uno chignon, maglietta oversize e leggings. Non è arrabbiata. Solo… stanca. Come una madre sola che non dorme da settimane.

Mi allontano prima che qualcuno mi veda, rientro in macchina e resto lì un po’, motore spento. Le mani tremano sul volante. Nemmeno so da dove iniziare.

Quando torna, due ore più tardi, fingo di guardare un programma di cucina. Lui cerca di sgattaiolare via, con la felpa ancora addosso e le scarpe in mano.

«Siediti», dico senza voltarmi.

Lui si blocca, poi cade nella poltrona come un sacco di patate. La testa china.

«Chi è lei? E la bambina?»

Lui inghiotte a fatica. «Si chiama Yessenia. La bambina è Amina.»

Annuisco lentamente. «E tu sei il padre?»

«Credo di sì», risponde quasi in un sussurro. «Non lo sapevo fino a qualche mese fa.»

«Hai diciassette anni, Nasir.»

«Lo so.»

Vorrei urlare, piangere, forse entrambi. Ma non lo faccio. Lo guardo, e lui sembra un ragazzo, non ancora un padre.

Mi racconta tutto: che con Yessenia avevano avuto qualche incontro prima dell’inizio del liceo, poi si erano persi di vista. Lei era cambiata scuola. Qualche mese prima, lo ha cercato sui social, dicendo che aveva qualcosa di importante da dirgli.

«Lei non ha chiesto niente», dice. «Né soldi, né aiuto. Pensava solo che dovessi sapere.»

Ma Nasir non è scappato. Ha cominciato a frequentarla. A aiutare. A comprare generi con i pochi soldi del suo lavoro part‑time al lavaggio auto. A cambiare pannolini, leggere storie, cullare Amina quando i turni di Yessenia erano lunghi.

«Mi chiama “Papà” a volte», dice, con gli occhi lucidi. «Non so cosa sto facendo, mamma. Ma non posso tirarmi indietro.»

Non sono mai stata tanto orgogliosa e spaventata allo stesso tempo.

Parliamo per ore quella notte. Chiedo della scuola, dei piani per il college, di come sta gestendo tutto. Ammesso che stia affogando un po’. I voti sono calati. Dorme poco. Ma rifiuta di mollare.

«Lei non ha chiesto tutto questo nemmeno a sé stessa», dice di Yessenia. «Sta facendo del suo meglio.»

Chiedo se ha famiglia lei. Scuote la testa. «Mia madre mi ha cacciata quando sono rimasta incinta.»

Stringo le labbra. Dentro di me si accende un fuoco: la rabbia, la voglia di proteggere, l’insicurezza di non sapere come aiutare.

Nelle settimane seguenti incontro Yessenia e Amina. All’inizio è riservata, formale ma guardinga. Parliamo a bassa voce mentre Amina dorme. Porto pasti caldi. Una borsa di pannolini taglia 4.

Col tempo, Yessenia si apre. Quando ha scoperto della gravidanza, aveva paura. Non ha detto niente a Nasir perché pensava che sarebbe scomparso, come gli altri.

«Mia madre ha detto che l’ho umiliata», dice una sera. «Mi ha detto di andare via.»

Ha provato a stare da una cugina ma non ha potuto restare. È finita in un centro d’accoglienza per madri adolescenti, poi ha ottenuto un appartamento agevolato grazie a un programma per giovani madri. Lavora due lavori. Studia per ottenere il GED.

Penso: quella ragazza avrebbe potuto scomparire. Dire “non è affar mio”, girarsi e andarsene. Ma non l’ha fatto. Ha lasciato che lui facesse parte della vita di Amina.

E io mi preoccupo. Non solo per il denaro, ma per il futuro. Il college. La stabilità. La matematica difficile della vita.

Una notte chiamo mia sorella Lila, che è assistente sociale a Toronto. Non giudica: ascolta. Poi mi manda informazioni su programmi locali per genitori giovani.

«Aiutali prima che li spezzi», dice. «L’amore non basta se stanno affogando.»

Così li aiuto a iscriversi a un programma di supporto locale: workshop per genitori, counseling, una assistente sociale che li guidi. Nasir e Yessenia iniziano ad andarci ogni martedì sera.

All’inizio è difficile. Amina si ammala, Yessenia salta il lavoro, Nasir prende brutti voti. Ma continuano a presentarsi.

Arriva la primavera, e tutto sboccia un po’.

Nasir porta Amina al parco ogni sabato. Cominciano a venire alle cene domenicali insieme a noi. Io aiuto Yessenia a studiare per il GED. Lei lo ottiene.

Poi arriva la svolta.

Una sera, Yessenia bussa alla mia porta. Ha gli occhi rossi. Tremante.

«Devo dirti una cosa», dice. «Non è giusto tenerlo dentro più.»

Si siede, ci sediamo al tavolo.

«Ho fatto un test di paternità», dice a malapena. «Tre settimane fa.»

Il mio petto si contrae.

«È risultato… negativo. Nasir non è il padre biologico di Amina.»

Non riesco a parlare.

«Ne ero sicura», fa lei. «C’era solo un altro ragazzo, ma i tempi non tornavano. Non l’ho nemmeno detto a lui.»

Scoppia in lacrime.

«Non sapevo come dirlo a Nasir. È stato così presente. E Amina… pensa che lui sia il suo papà. Io…»

Le metto la mano sulla sua. Lei alza lo sguardo, incredula.

«Devi dirglielo», le dico. «Stasera.»

Lui lo prende meglio di quanto mi aspettassi.

Non urla. Non se ne va. Sta solo a fissare il pavimento per molto tempo. Poi dice: «Ok. Non sono il suo padre biologico. Ma è sempre la mia piccolina.»

Quella notte lui va da lei. Torna a casa silenzioso ma calmo.

«Ha pianto», dice. «Entrambe abbiamo pianto.»

Poi sorride. «Ma non me ne vado.»

Un mese dopo, comincia a chiamarla “Mina” invece di “baby girl”. C’è qualcosa di più intenzionale in quel nome. Sta scegliendo: non per colpa, ma per amore.

Il giorno della laurea del liceo, attraversa il palco e io piango come una bambina. Yessenia e Mina sono tra gli spalti, urlano più forte di tutti.

Non va in una grande università. Inizia un programma biennale in educazione della prima infanzia. Dice che vuole lavorare con i bambini.

Chiedo perché. Risponde: «Perché so quanto può essere difficile. E quanto può cambiare la vita un adulto buono.»

E allora piango nel mio caffè.

Due anni dopo, ottiene la certificazione. Yessenia lavora a tempo pieno in una clinica odontoiatrica. Mina va in prescuola. Non sono sposati, ma sono famiglia. Una famiglia che si è scelta—completamente.

Ecco cosa ho imparato:

A volte la vita ci lancia cose folli, disordinate, oblique. Bambini non pianificati. inizi in bilico. DNA che si rivela un inganno.

Ma a volte, le persone che si presentano comunque — che restano, che asciugano lacrime, che scaldano biberon, che dicono “ci sono ancora” — quelle sono le vere madri e i veri padri.

La biologia avvia la vita. Ma l’amore? L’amore la costruisce.

Add comment