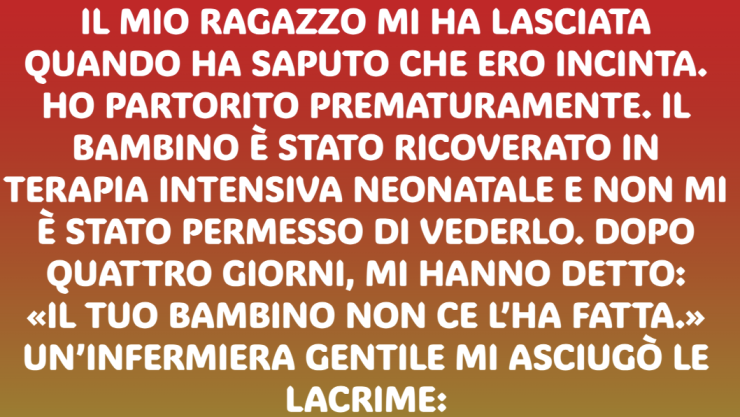

Il mio ragazzo mi ha lasciata appena ha scoperto che ero incinta. Ho partorito prematuramente. Il bambino fu subito ricoverato in terapia intensiva neonatale. Non mi fu permesso vederlo. Dopo quattro giorni, mi dissero:

«Il tuo bambino non ce l’ha fatta.»

Un’infermiera gentile mi asciugò le lacrime:

«Sei giovane… la vita ha ancora dei piani per te.»

Tre anni dopo, tornò a cercarmi.

«È tuo,» disse.

Mi bloccai.

Quella donna teneva in braccio mio figlio.

Le tremavano le braccia, ma lo stringeva a sé come se l’avesse fatto mille volte. Non riuscivo a distogliere lo sguardo. Aveva un ricciolo morbido sopra l’orecchio, identico al mio da bambina. Gli occhi—grandi, marroni, familiari—sembravano battere le palpebre al rallentatore. Mi guardò, poi nascose il viso nella spalla di lei.

Il mio mondo vacillò. Mi aggrappai al tavolo per non cadere.

«No,» sussurrai. «No… mi hanno detto che era morto.»

Lei annuì.

«Lo so. Lo hanno detto anche a me. Ma non era vero.»

Rimasi a fissarla, incapace di comprendere.

Come si reagisce quando qualcuno ti restituisce la vita dopo avertela strappata?

«Vieni con me,» disse con dolcezza. «Parliamone con calma.»

Avrei dovuto pretendere spiegazioni, strapparglielo dalle braccia e scappare. Ma le mie gambe si mossero prima che la mente capisse.

Mi portò in una piccola caffetteria fuori città. Tavoli in legno, luci soffuse, profumo di cannella e pane caldo nell’aria. Ordinò una camomilla, come se sapesse che avevo bisogno di tranquillità. Mise il bambino—mio figlio—su un seggiolone accanto a me e gli diede un biscotto. Lo sbriciolò subito, ma sorrise.

«Mi chiamo Miriam,» disse. «Ero l’infermiera di notte, la settimana in cui hai partorito. Probabilmente non mi ricordi: eri sedata, sfinita.»

Non la ricordavo. Ma ricordavo il freddo. Il vuoto. E un paio di braccia intorno a me, quando mi dissero che il mio bambino non ce l’aveva fatta. Forse erano le sue.

«È nato otto settimane prima, ricordi?»

Annuii lentamente.

«Sì. Non avevo neanche fatto la valigia per l’ospedale.»

«Aveva i polmoni immaturi. Tre giorni col ventilatore. Ma è sopravvissuto.» La voce le tremò.

«È sopravvissuto, ma qualcuno ha falsificato i documenti di dimissione.»

Sbiancai.

«Cosa intendi?»

«Una coppia stava aspettando un’adozione privata. Ricchi. Influente. Uno dei neonatologi… orchestrò tutto. Sul tuo fascicolo scrisse che tuo figlio era deceduto. E nel giro di poche ore, fu consegnato a qualcun altro.»

«Ho cercato di oppormi,» continuò. «Mi dissero che mi sbagliavo. Che ero solo emotiva. Che il bambino era morto. Ma io l’avevo visto. L’avevo tenuto in braccio. E sapevo che il cartellino era stato cambiato.»

«Perché hai aspettato tre anni per dirmelo?»

Abbassò lo sguardo.

«Non ho mai smesso di cercare. Ma si sono trasferiti, hanno cambiato nome. L’ho ritrovato per caso, alla clinica pediatrica dove mi hanno assegnata la scorsa primavera. Ho riconosciuto la voglia sotto l’orecchio. A forma di luna crescente.»

Mi portai le mani alla bocca.

«Ho parlato con la donna che era con lui. Era fredda. Distaccata. L’ha lasciato in sala d’attesa per andare a fumare. Ho iniziato a documentare. Ho fatto una segnalazione anonima. Alla fine, sono riuscita a coinvolgere i servizi sociali.»

Guardai il bambino. Canticchiava, dondolando i piedini sotto il tavolo.

«Come hai provato che era mio?»

Miriam tirò fuori una busta dalla borsa. Dentro, un referto: test del DNA. Il mio nome. Il nome che gli avevano dato: Elliot Marsh. Compatibilità del 99,99%.

«Durante una visita, ho preso un capello. E ti ho trovata sui social. Non volevo darti false speranze. Ma dovevo sapere.»

Non mi accorsi di piangere finché lui non mi porse un pezzo del suo biscotto ormai molle. Scoppiai in una risata tremante.

«Il suo vero nome,» dissi, «è Micah.»

Micah. Il mio Micah.

Quella notte restammo da Miriam. Avevo paura di restare sola con lui. Temevo che sparisse appena chiudevo gli occhi. Lui si aggrappava a un cagnolino di peluche che profumava di ammorbidente e cracker. Io rimasi sveglia, ascoltando il suo respiro nel lettino.

Il dolore che avevo seppellito anni prima tornò a galla, spezzando la diga del silenzio.

La mattina dopo, Miriam mi consegnò tutto: cartelle mediche, il test del DNA, persino email salvate dall’amministrazione dell’ospedale—frasi ambigue su “accordi riservati” e “adozioni informali”.

Andai da un avvocato. Quando vide i documenti, quasi rovesciò il caffè.

«Questo… è enorme,» mormorò.

I servizi sociali fissarono un’udienza d’urgenza. La donna che aveva preso Micah—si chiamava Vanessa—non risultava legalmente sua tutrice. Non c’era un’adozione convalidata. Nessun certificato di nascita con il suo nome.

Sostenne che il bambino era stato abbandonato. Che si trattava di un “accordo speciale” con un medico amico. Che aveva pagato per le cure.

Ma i soldi non rendono legale ciò che è illegittimo.

Lo Stato prese temporaneamente la custodia. Io dovetti presentare una richiesta formale per riaverlo. Nel frattempo, mi concessero visite sorvegliate. Un’ora al giorno.

Non ne saltai neanche una.

All’inizio era timido. Poi curioso. Poi… appiccicato a me.

Dopo due settimane, iniziò a chiamarmi “mamma.”

Vanessa reagì. Assunse avvocati. Mi dipinse come irresponsabile. Disse che “l’avevo abbandonato”. Portò documenti falsi, email contraffatte, persino l’assurdità che fossi stata pagata per sparire.

Ma le prove di Miriam erano inoppugnabili. Il mio avvocato fu implacabile. E Micah… lui era la prova più forte di tutte. Mi amava con un istinto che non si insegna.

Dopo sei mesi, l’udienza definitiva. Micah fu affidato temporaneamente a me come famiglia affidataria. Tornò a casa. Davvero.

Aveva paura dei rumori forti. Detestava le porte chiuse. Sussultava se qualcuno alzava la voce. Ma non mi lasciava mai. Ogni sera sussurrava:

«Rimani?»

Io rimanevo.

Il giorno dell’udienza, Vanessa si presentò con un sorrisetto e i tacchi alti, come fosse un brunch. Il suo avvocato parlò di “legame profondo” con Micah. Disse che sarebbe stato “traumatico” allontanarlo da lei.

La giudice ascoltò in silenzio. Poi si rivolse a Micah, seduto sulle mie ginocchia.

«Tesoro,» chiese con dolcezza, «sai chi è quella signora?» indicando Vanessa.

Micah nascose il viso nel mio petto.

«E chi è quella che ti tiene in braccio?»

Mi guardò, poi disse piano:

«La mia mamma.»

Fu la fine.

La giudice mi restituì la custodia e definì il caso uno dei più gravi fallimenti del sistema mai visti. Fu aperta un’indagine sull’ospedale. Il medico coinvolto perse la licenza. È in attesa di processo.

Ricevetti delle scuse ufficiali. Suonavano vuote, ma erano qualcosa.

Micah divenne mio in ogni senso legale. Certificato di nascita corretto. Documenti medici aggiornati. Era di nuovo Micah Laird.

Ci trasferimmo. Troppe ferite in quella città. Affittammo una casetta con due stanze, in una zona più tranquilla. Miriam ci seguì sei mesi dopo. Comprò casa a due isolati da noi.

Micah la chiama “Nana Miri”. Porta biscotti sempre troppo dolci e peluche che ormai non stanno più sulla mensola.

Ha appena compiuto sei anni. Adora i dinosauri, odia l’uvetta e vuole dormire con la luce dell’armadio accesa. Glielo permetto.

A volte, quando dorme, mi siedo accanto al suo letto e osservo il suo petto alzarsi e abbassarsi. Sfioro quella voglia a forma di luna crescente dietro l’orecchio. È la prova che è reale. Che non ho sognato tutto.

Fa ancora domande. Sulla “casa di prima”. Su quella donna. Rispondo con dolcezza, senza rabbia. Era solo un bambino usato come trofeo nel sogno di qualcun altro. Ma ora è a casa.

Ho imparato che la vita può strapparti tutto. Lasciarti solo il respiro e le lacrime. Ma a volte, solo a volte, ti restituisce qualcosa.

Se Miriam non avesse fatto attenzione… se non avessi seguito l’istinto… se cento piccoli eventi non si fossero allineati perfettamente, starei ancora vivendo a metà.

Ma ora? Ora sono completa.

A chiunque stia leggendo questo e ha perso qualcosa di prezioso—per favore, non arrenderti. Continua a lottare. I miracoli non sempre arrivano con clamore. A volte si presentano in silenzio, con briciole di biscotto e sorrisi assonnati.

Add comment