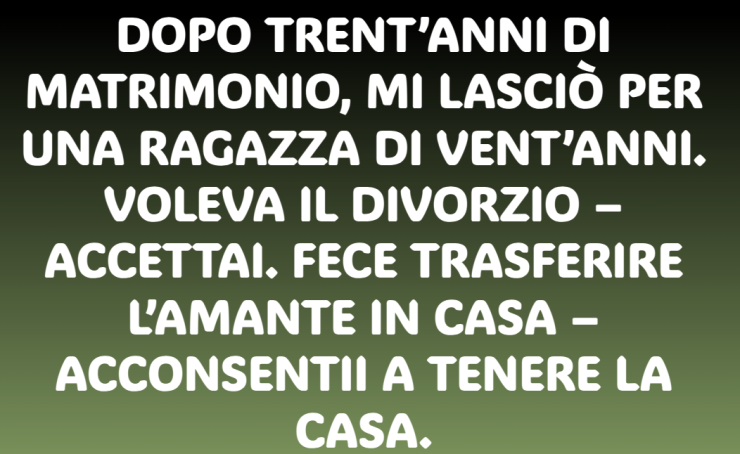

Dopo trent’anni di matrimonio, mi lasciò per una ventenne. Voleva il divorzio – accettai. Fece trasferire la sua amante in casa – acconsentii a tenermi l’abitazione. Ma quando lei invitò delle amiche e mi ordinò di preparare loro il caffè, qualcosa in me si spezzò. Andai in cucina, accesi il bollitore, fissai il vapore che saliva, e per la prima volta da mesi, mi concessi di sentire tutto.

Non urlai. Non lanciai oggetti. Non crollai in lacrime, come era già successo troppe volte. Presi semplicemente tre tazze, le disposi con cura su un vassoio e preparai il caffè più forte che trovai nella dispensa.

Ma non lo servii con un sorriso.

Entrai in salotto, dove lei e le sue amiche ridevano rumorosamente guardando un video sul telefono. Senza dire una parola, posai il vassoio sul tavolino. Le ragazze a malapena mi notarono. Una mi guardò, sbatté le palpebre e disse: “Grazie, uh… come ti chiami, scusa?”

Non risposi. La fissai un secondo di troppo, poi mi voltai e andai dritta in camera.

Quell’istante cambiò qualcosa in me.

Fino ad allora, ero rimasta in silenzio per dignità, per pace, o forse solo per abitudine. Trent’anni con lo stesso uomo, e avevo imparato a farmi così piccola che persino il mio silenzio non faceva più eco nei corridoi.

Ma quella notte, sdraiata nel letto che un tempo avevamo condiviso per sognare insieme, capii che stavo vivendo come un fantasma nella mia stessa casa. E dentro di me, una voce sussurrò: “Basta.”

La mattina dopo mi alzai prima dell’alba e preparai il caffè solo per me. Una sola tazza. Solo per me. Mi sedetti accanto alla finestra, avvolta nella vestaglia, e osservai la luce salire sui tetti. Sembrava la prima alba che vedevo davvero da anni.

Quando la casa cominciò a svegliarsi – sì, lui e lei avevano occupato la zona ospiti senza vergogna – ero già vestita. Indossavo dei jeans che non mettevo da cinque anni e una camicetta azzurra che un tempo era la mia preferita. Mi pettinai, mi misi un po’ di mascara, e per una volta, non mi sentii invisibile.

Alle 9 chiamai un’agenzia immobiliare.

A mezzogiorno avevamo già ordinato il cartello “Vendesi” per il giardino.

Quando il mio ex tornò dalla corsa mattutina e vide il cartello, entrò furioso in cucina. “Che significa questo?”

“Significa,” risposi con calma, “che sto vendendo la casa.”

“Non puoi farlo. Avevamo un accordo—”

“No,” lo interruppi. “Tu hai deciso di andartene e andare avanti. Io ho accettato di tenere la casa. Ma non abbiamo mai detto che ci avresti vissuto dentro con lei.”

Mi guardò, spiazzato. Forse per la prima volta vide che non avrei più recitato la parte della moglie docile. Non avevo più paura. Avevo finito.

Balbettò, minacciò vagamente questioni legali, ma alla fine uscì sbattendo la porta. Quella notte, lei dormì da un’amica.

Due settimane dopo, la casa fu venduta a un prezzo che non avremmo mai immaginato. Divisi il ricavato in modo equo, anche se sapevo che non ero obbligata. Presi la mia metà e feci le valigie.

Mi trasferii in un piccolo cottage pieno di luce appena fuori città. Era tranquillo, accogliente, e mio. Il padrone di casa era un professore in pensione, il signor Tamás, che abitava accanto e faceva sottaceti in casa. Mi salutava ogni mattina dalla veranda con un sorriso che, in un modo strano, mi ricordava mio padre.

I primi tempi furono strani. Non avevo più nessuno per cui cucinare. Non dovevo più chiedere il permesso per comprare una lampada nuova o cambiare disposizione ai mobili. La libertà era inebriante… e terrificante.

Così, iniziai piano.

Mi iscrissi a un corso di ceramica. Le mani erano rigide all’inizio, ma trovai gioia nel disordine. C’era qualcosa di terapeutico nel plasmare l’argilla in qualcosa di nuovo – qualcosa di utile.

Poi cominciai a fare volontariato una volta a settimana in un rifugio per animali, portando a spasso i cani e piegando asciugamani. All’inizio parlavo poco, ma col tempo iniziai a ridere con gli altri volontari. Faceva bene. Era reale.

Conobbi Clara durante uno di quei turni. Sui quarant’anni, chiassosa, gentile, con una risata che riempiva la stanza. Iniziammo a prendere un caffè ogni sabato dopo il volontariato. Con il tempo, le raccontai la mia storia. Lei ascoltava, senza giudicare, annuendo e condividendo frammenti del suo dolore – un ex marito, un lavoro perso, un figlio che chiamava di rado.

Un giorno, Clara mi disse: “Hai mai pensato di ricominciare sul serio? Non solo sopravvivere. Vivere davvero.”

Non ci avevo mai pensato. Non davvero.

Ma quella sera tirai fuori un diario che non aprivo da anni e scrissi una semplice lista:

-

Imparare a nuotare

-

Viaggiare da sola

-

Trovare un lavoro che mi piaccia

-

Perdonarmi

-

Ballare di nuovo

La mattina dopo mi iscrissi a un corso di nuoto al centro ricreativo. La mia istruttrice era una liceale di nome Beatriz che mi chiamava “Miss Sunshine” perché sorridevo nervosamente prima di ogni lezione.

Ero pessima. Ingoiavo acqua, andavo nel panico nel punto profondo, e una volta colpii per sbaglio un bambino mentre cercavo di galleggiare. Ma continuai a presentarmi.

Alla quinta settimana, riuscii a nuotare per tutta la lunghezza della piscina senza fermarmi. Scoppiai a piangere quando raggiunsi il bordo. Beatriz applaudì come se avessi vinto l’oro olimpico.

Quella fiducia? Inestimabile.

Così, mi candidai per un lavoro in un piccolo vivaio nelle vicinanze. Niente di speciale, solo qualche ora a rinvasare, etichettare e consigliare i clienti. Bastava per tenermi impegnata e tornare a parlare con la gente.

La proprietaria, Gerta, era una donna pratica sui sessant’anni che mi insegnò tutto. Legammo grazie al nostro amore per le succulente e le mattine silenziose.

La vita era… semplice. Bella.

Poi, un pomeriggio, sei mesi dopo aver lasciato la casa, lo incontrai di nuovo.

Ero al mercato contadino, con un vaso di basilico fresco in mano, quando sentii il mio nome. Mi voltai, ed era lui. Più vecchio, più stanco, con un’ombra negli occhi che prima non c’era.

“Lei se n’è andata,” disse. Niente saluti. Niente convenevoli. “È partita per la Spagna con un fotografo.”

Sbattei le palpebre. “Mi dispiace.”

Sembrò sorpreso. “Davvero?”

Annuii. “Nessuno merita di essere abbandonato così. Neanche tu.”

Parlammo per qualche minuto. Mi chiese se frequentavo qualcuno. Risi, gli raccontai delle lezioni di nuoto, dei cani e delle piante. Sorrise, sinceramente, poi chiese: “Pensi mai… a noi?”

“Certo,” risposi. “Ma penso di più a me adesso.”

Fece una pausa, sembrò voler dire qualcosa, poi si limitò ad annuire. Ci salutammo senza promesse. E fu tutto lì.

Tornando a casa, non provavo amarezza. Provavo libertà.

Qualche mese dopo accadde qualcosa di inaspettato. Stavo aiutando Clara con una cena di beneficenza quando conobbi suo cugino, Daniel. Un uomo tranquillo, più o meno della mia età, con occhi gentili e un sorriso lento. Parlammo di libri e ricette di zuppe, incredibilmente.

Mi chiese se volevo prendere un caffè. Dissi di sì.

Non furono fuochi d’artificio. Non fu una favola. Ma fu gentile, onesto, autentico.

Da allora ci frequentiamo. Senza pressioni. Senza maschere. Solo due persone che hanno attraversato tempeste e stanno imparando di nuovo a sedersi al sole.

Guardando indietro, non rimpiango i trent’anni. Mi hanno insegnato la resilienza. Mi hanno lasciato ricordi, belli e brutti, e hanno forgiato la donna che sono oggi.

Ma non rimpiango nemmeno di essere andata via.

Andarmene non è stata la fine. È stato l’inizio.

Il giorno in cui ho smesso di servire il caffè a chi mi mancava di rispetto è stato il giorno in cui ho iniziato a servire a me stessa la vita che ho sempre meritato.

Se stai leggendo e sei intrappolata nel silenzio, spero che tu sappia questo: hai il diritto di superare la versione di te che si accontentava. Hai il diritto di ricominciare a qualsiasi età. Hai il diritto di dire “Basta” e farlo sul serio.

E quando lo farai?

La vita ti verrà incontro – a braccia aperte.

Add comment