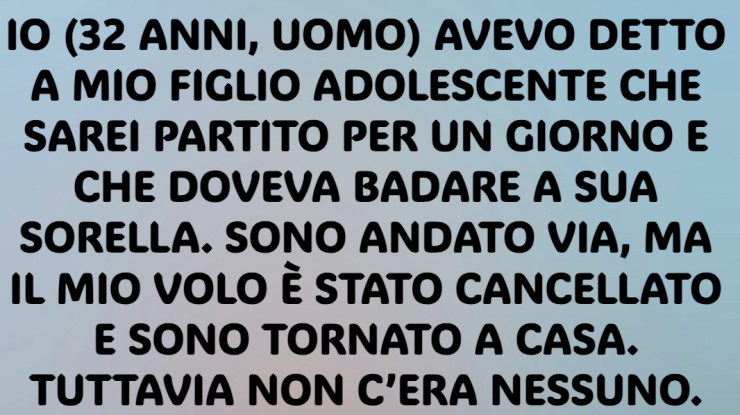

Io (32 anni) avevo detto a mio figlio adolescente che sarei stato via per un giorno e che doveva badare a sua sorella. Sono partito, ma il volo è stato cancellato, quindi sono tornato a casa. Ma non c’era nessuno. L’ho chiamato, non ha risposto. Così l’ho localizzato e sono andato dove si trovava… era allo skatepark con i suoi amici. Nessuna traccia di sua sorella.

Ho parcheggiato a qualche isolato di distanza e sono rimasto seduto in macchina un attimo, cercando di realizzare. Lui era lì: rideva, faceva skate, scherzava come se nulla fosse. Come se non avesse una sorellina di quattro anni di cui occuparsi.

Sono sceso e mi sono diretto verso di lui. Non mi aveva nemmeno visto arrivare.

«Dov’è tua sorella?» ho chiesto, con la voce tremante. Non di rabbia, ma di paura. Quella vera.

Si è immobilizzato. Il sorriso è sparito all’istante. «Papà… l’ho lasciata con qualcuno. È al sicuro, te lo giuro.»

Mi si è gelato il sangue.

«Con chi?» ho chiesto, già temendo la risposta.

Si è grattato la nuca e ha distolto lo sguardo. «Con Kelsie.»

Kelsie. La sua ragazza quindicenne, con cui si lascia e si rimette regolarmente. Una ragazza dolce, certo. Ma mai avrei pensato di lasciarle una bambina da accudire.

«Sali in macchina,» ho detto, cercando di mantenere la calma.

Durante il tragitto non abbiamo detto una parola. Sapeva di aver sbagliato. E anch’io, in fondo, sapevo di avere le mie colpe.

Quando siamo arrivati a casa di Kelsie, ho bussato forte. Lei ha aperto con mia figlia in braccio, che giocava con la sua collana.

«Oh! Signor Harris! Tutto a posto, stavo per—»

«Grazie,» ho detto, prendendo delicatamente mia figlia. «Andiamo a casa.»

Lei ha annuito, visibilmente in ansia. Non era lei quella con cui ero arrabbiato.

A casa, mio figlio era seduto sul divano con lo sguardo basso. Mia figlia era al sicuro, solo un po’ stanca. L’ho messa a dormire e poi mi sono seduto davanti a lui.

«Mi dispiace,» ha detto piano.

«Lo so,» ho risposto. «Ma dispiacersi non cancella ciò che sarebbe potuto accadere.»

Ha annuito.

«Mi fidavo di te. Solo un giorno. E non sei riuscito nemmeno a finire il pomeriggio?»

Non ha risposto. Si è solo asciugato gli occhi. Una cosa insolita per lui, che di solito fa il duro.

«Non volevo lasciarla così tanto. Kelsie aveva detto che andava bene. E io… io avevo solo bisogno di una pausa. Non ne ho mai una, papà.»

Quella frase mi ha colpito.

«Cosa vuoi dire?»

Mi ha guardato. «Tu lavori sempre. Da quando è morta mamma… non sono più solo suo fratello. Sono il suo secondo genitore.»

Sono rimasto senza parole.

«Hai ragione,» ho detto dopo un attimo. «Hai assolutamente ragione.»

Ha sgranato gli occhi.

«Mi sono appoggiato troppo su di te. E non me ne sono nemmeno accorto. Mi dispiace.»

Siamo rimasti in silenzio. Non era un silenzio comodo. Ma era onesto.

Quella sera, dopo che mia figlia si era addormentata, ho preparato del cioccolato caldo per noi due—una cosa che non facevamo da tempo. Gli ho detto che dovevamo parlare della nostra vita. Dei suoi bisogni. Di come potevamo tornare a essere una famiglia, invece di lasciarlo solo con tutte le responsabilità.

Mi ha detto che gli mancava fare skate. Gli mancavano gli amici. Gli mancava sentirsi un ragazzo normale.

«Ti capisco,» ho detto. «E farò dei cambiamenti.»

Abbiamo fatto insieme una lista delle cose da cambiare. Avrei ridotto gli straordinari. Avremmo cercato qualcuno per aiutarci nel doposcuola. E lui avrebbe avuto almeno tre pomeriggi liberi a settimana—senza babysitting, senza obblighi.

Nei giorni successivi, qualcosa ha iniziato a cambiare. Tornavo a casa prima. Cenavamo insieme. Lui sorrideva di più.

Poi, un sabato, avevamo programmato una giornata al parco, tutti e tre. Ma quando sono andato a svegliarlo, il suo letto era vuoto.

Sul tavolo c’era un biglietto: “Sono andato ad aiutare un amico. Torno per pranzo.”

Ero un po’ infastidito, ma pensavo fosse qualcosa di veloce.

Arriva l’ora di pranzo. Niente.

Lo chiamo. Niente.

Controllo il GPS. È in un quartiere che non conosco.

Guido fin lì, agitato.

Lo trovo fuori da un piccolo duplex, con un altro ragazzo, mentre scaricano sacchetti della spesa. Aiutavano una donna, probabilmente trentenne, a portare le cose dentro casa.

Scendo.

Mi vede e si blocca. Di nuovo.

«Papà—uh—è per un’amica,» dice in fretta.

La donna si avvicina. «Suo figlio ci sta aiutando. Mio figlio Aaron ed io… stiamo passando un periodo difficile. Non abbiamo nessuno. Ci porta del cibo, a volte fa da babysitter… ha anche aggiustato la bici a mio figlio.»

Mi volto verso mio figlio. «Lo facevi di nascosto?»

«Non volevo chiedere. Sapevo che avresti detto di no. Ma lei aveva davvero bisogno di aiuto.»

Avevo un nodo in gola.

«Perché non me l’hai detto?»

«Perché pensavo che non avresti capito. Ho sbagliato prima, e pensavo… che forse così avrei rimediato.»

Quella sera abbiamo parlato ancora. Non di punizioni. Ma del tipo di persona che stava diventando.

«Hai fatto una cosa gentile,» gli ho detto. «Ma ricordati: aiutare è giusto, ma non a scapito della tua sicurezza.»

Ha annuito.

«E puoi sempre parlarmi. Qualsiasi cosa succeda.»

Ha sorriso. «Grazie, papà.»

Settimane, poi mesi. La nostra vita è cambiata. Più forte. Più unita.

Mia figlia ha iniziato l’asilo. Io ho avuto una promozione—con meno ore. E mio figlio? Ha trovato il suo equilibrio.

Continuava ad aiutare quella famiglia, ma con dei limiti. È tornato allo skatepark. Ha iniziato a dare ripetizioni per qualche soldo. E parlava di più con me.

Poi, un pomeriggio, torno a casa e trovo mia figlia in lacrime. Lui non c’era. Di nuovo.

Lei mi dice, tra i singhiozzi, che le ha urlato contro ed è uscito.

Controllo il GPS. È in centro. Al rifugio.

Lo trovo lì, con una donna e un neonato. Era scosso.

«Che succede?» chiedo.

La donna mi guarda sorpresa. «È suo padre?»

Lui abbassa lo sguardo.

«Aveva bisogno di pannolini,» mormora. «Non aveva nessun altro.»

Aveva iniziato ad aiutare anche lì. In silenzio. Volontariato. Donava quel poco che aveva.

«So che ho sbagliato ancora,» disse quasi in lacrime. «Non dovevo lasciarla sola. Ma volevo aiutare.»

L’ho abbracciato. In mezzo a tutto quel caos.

«Non puoi aggiustare tutto,» gli ho sussurrato. «Ma hai il cuore di chi ci prova. E questo conta. Tanto.»

Quella notte abbiamo parlato per ore. Di equilibrio. Di scelte. Di come, a volte, aiutare vuol dire anche farsi aiutare.

Ci siamo iscritti entrambi come volontari. Insieme. Ogni sabato.

Ed è diventata la nostra tradizione.

Tre anni dopo, è stato ammesso all’università con una borsa di studio per leadership comunitaria. Ha scritto del rifugio. Di Kelsie. Di quel giorno allo skatepark.

Nel suo tema ha scritto:

“Pensavo che essere forti volesse dire fare tutto da soli. Ma ho capito che essere forti significa chiedere aiuto. Essere onesti. E perdonare. Soprattutto se stessi.”

È partito quell’autunno, nervoso ma pronto.

Prima di andare via, mi ha abbracciato e mi ha sussurrato: «Grazie per non aver rinunciato a me.»

Ho sorriso.

«Grazie a te per avermi fatto vedere chi sei davvero.»

Ora, ogni weekend, faccio ancora volontariato al rifugio. Mia figlia viene con me. Ha sette anni. Distribuisce succhi e snack come se gestisse tutto lei.

A volte mi chiedono perché lo faccio.

E io rispondo: perché un giorno mio figlio ha commesso un errore… e mi ha mostrato cos’è davvero l’amore. ❤️

Add comment