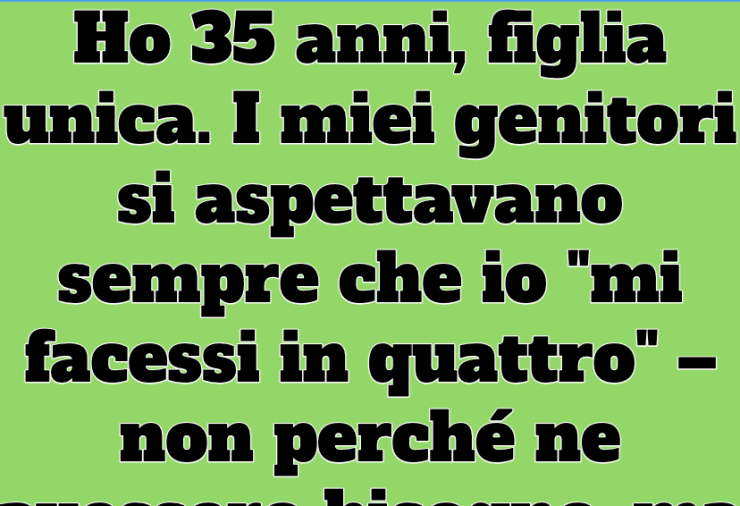

Ho 35 anni, figlia unica. I miei genitori si aspettavano sempre che io “mi facessi in quattro” – non perché ne avessero bisogno, ma perché non volevano nemmeno provarci. Cucinavo e pulivo casa già a 7 anni. Ora sono al verde e vogliono che li salvi io. Ho detto di no. Ed è lì che mio padre ha sbottato: «Avremmo dovuto non averti mai.»

Non ho reagito come probabilmente si aspettava. Non ho urlato, non ho pianto, non sono uscita sbattendo la porta. Sono rimasta lì, a fissarlo come se fosse uno sconosciuto. E in quel momento, lo era davvero.

Era seduto sul loro vecchio divano a quadri, braccia incrociate, aggrappato all’ultimo brandello di orgoglio che gli restava. Mia madre non mi ha nemmeno guardata. Continuava a tormentarsi le mani, occhi fissi sul pavimento. Forse era d’accordo con lui. Forse lo era sempre stata.

Ho lasciato la loro casa senza aggiungere una parola.

Tornando al mio appartamento, ho ripensato a tutte le volte che mi ero spezzata la schiena per loro. Tutti i compleanni che non ho mai festeggiato perché i soldi scarseggiavano, ma loro ne trovavano sempre per la birra di papà e i gratta e vinci di mamma.

Ricordavo di lavare i miei vestiti da sola a otto anni. Di fare la spesa con i buoni alimentari a dieci. Di prendere l’autobus da sola, con la lista stretta tra le mani piccole, perché loro “non potevano disturbarsi”.

Ho trovato il mio primo lavoro a sedici anni. Non per comprarmi vestiti o videogiochi come le mie amiche, ma perché dovevamo pagare le bollette. A diciassette pagavo la mia parte d’affitto. Non mi hanno mai ringraziata. La davano per scontata.

All’università lavoravo a tempo pieno mentre studiavo. Non mi hanno aiutata con le tasse. Dicevano: «Sei intelligente. Te la caverai». E così è stato. Borse di studio. Prestiti. Turni di notte al diner. Ho dormito a malapena per quattro anni.

Quando mi sono laureata, non gliel’ho nemmeno detto. Ho spedito una copia del diploma per posta. Nessuna telefonata. Nessun “complimenti”.

Ora eccoli lì – più vecchi, stanchi, al verde – e volevano che li salvassi io. Non perché mi amavano. Non per un legame profondo e indistruttibile. Ma perché pensavano che glielo dovessi.

E quando ho detto di no, papà non ha supplicato. Ha attaccato. «Avremmo dovuto non averti mai.»

Quelle parole non hanno fatto male come ci si aspetterebbe. Hanno chiarito tutto. Hanno validato quel disagio che portavo dall’infanzia. Non ero loro figlia. Ero il loro bastone.

Non ho parlato con loro per settimane dopo quell’episodio.

Mi sono concentrata sul lavoro. Avevo la mia piccola attività – graphic design e consulenze web – e finalmente era stabile dopo anni di sacrifici. Non ero ricca, ma stavo bene. E soprattutto, ero libera.

Fino a quel martedì pomeriggio, quando ha squillato un numero sconosciuto.

«Pronto, parlo con Mara?» ha chiesto una voce femminile.

«Sì?»

«Sono Lisa della Ridgeview Assisted Living. Sua madre è stata portata qui in ambulanza stamattina.»

Mi sono paralizzata. «Cos’è successo?»

«È svenuta al supermercato. Probabile ictus lieve, secondo i paramedici. Ora è stabile, ma non ha altri contatti d’emergenza.»

Ovvio che non ce ne fossero.

Ho preso un giorno di ferie e sono andata a trovarla. Era seduta su un letto da ospedale, attaccata ai monitor, pallida ma sveglia. Appena mi ha vista, ha fatto una faccia sorpresa, poi imbarazzata.

«Ti hanno chiamata?» ha borbottato.

Ho annuito. «Hanno detto che sei svenuta.»

«Solo un capogiro» ha minimizzato. Tipico. Non riusciva nemmeno ad accettare aiuto con dignità.

Sono rimasta dieci, quindici minuti. Ho chiesto se le serviva qualcosa. Ha detto di no. Nessuna parola su ciò che aveva detto papà. Nessuna parola su come si sentiva. Solo lamentele sul cibo e sulle infermiere.

Uscendo, una assistente sociale mi ha fermata in corridoio. Era gentile, sui quarant’anni, chiaramente esausta.

«Lo so che è improvviso, ma le condizioni di salute di sua madre stanno peggiorando. Pensa che lei e suo padre abbiano le risorse per gestirlo a lungo termine?»

Ho fatto una risata breve. «Non hanno niente. Nemmeno un piano.»

Ha annuito lentamente. «Sarebbe disposta ad aiutare?»

Sarebbe stato facile mentire. Dire che non potevo. Che vivevo dall’altra parte del Paese. Ma ho detto la verità.

«Non sono stati veri genitori per me» ho spiegato. «Mi hanno trattato come una serva. Hanno bruciato ogni ponte con me.»

L’assistente sociale ha fatto una pausa, poi ha detto qualcosa che mi è rimasto dentro. «Allora forse questo è il ponte che non ricostruisci.»

Quella notte sono tornata a casa e ho pianto. Non per loro. Per la bambina che ero stata. Quella che preparava maccheroni in scatola per cena tre sere di fila. Quella che aspettava alla finestra il giorno del suo compleanno senza sentire un solo bussare.

Non li ho rivisti per un po’.

Ma la vita ha un modo strano di intrecciare di nuovo le persone, che tu lo voglia o no.

Due mesi dopo, mi ha chiamata una donna di nome Sarah. Si è presentata come volontaria in un centro comunitario locale. Ha detto che mio padre aveva iniziato a presentarsi lì per i pranzi gratuiti.

«Ha detto che è ai ferri corti con sua figlia» mi ha raccontato. «Ma ha fatto il tuo nome e ha parlato della tua attività. Ti ho riconosciuta dal sito web.»

Mi si è rivoltato lo stomaco. «Cos’ha detto?»

«Che ha sbagliato tanto. E che non lo perdonerai mai.»

Non sapevo cosa dire.

Sarah ha continuato. «Non voglio ficcanasare. Pensavo solo… che volessi sapere che non sta bene. Non chiede soldi. Solo compagnia.»

Una settimana dopo mi sono trovata fuori dal centro. Per poco non sono entrata. Ma l’ho fatto.

Era lì, curvo su un vassoio di cibo, la giacca troppo grande su di lui ora. Ha alzato lo sguardo e, per la prima volta nella mia vita, ho visto nei suoi occhi qualcosa che non avrei mai immaginato: vergogna.

«Mara» ha detto piano. «Non pensavo venissi.»

Mi sono seduta. «Nemmeno io.»

Non ci siamo abbracciati. Non abbiamo pianto. Ma abbiamo parlato. Per ore.

Mi ha raccontato del lavoro perso due anni prima, che non aveva mai detto a mamma. Del prestito preso per pagare l’altro prestito. Di quanto avesse paura di perdere la casa. Di come, quando gli avevo detto di no, non fosse stata la rabbia a schiacciarlo – ma lo specchio che gli avevo messo davanti.

«La verità è» ha detto «che siamo stati egoisti. Io e tua madre. Semplicemente… non sapevamo come essere migliori.»

Non ho risposto con compassione. L’ho lasciato sedere in quella verità. Ne aveva bisogno.

Alla fine ho detto: «Hai ancora tempo per provarci.»

Ha annuito, in silenzio. «Mi piacerebbe.»

È stato l’inizio di qualcosa di nuovo.

Non una riconciliazione. Non una fantasia in cui diventavamo migliori amici. Ma qualcosa di onesto.

Andavo a trovarli una volta a settimana. Parlavamo di libri, ricette, di come riparare il rubinetto che perdeva in bagno. Ho aiutato a iscriverlo a un programma di assistenza finanziaria che copriva gran parte delle cure di mamma.

Non ho dato loro soldi. Ma ho dato ciò che potevo – confini e gentilezza di base.

E piano piano, qualcosa è cambiato.

Mamma non si è mai scusata. Ma si è ammorbidita. Mi ha persino ringraziata una volta – impacciata – per le visite.

Tre mesi dopo, papà mi ha sorpreso con una piccola casetta per uccelli di legno. «L’ho fatta al centro» ha detto. «Pensavo che il tuo balcone avesse bisogno di qualcosa di allegro.»

Non era bella. La vernice era irregolare, il tetto inclinato. Ma era la prima cosa che avesse mai fatto per me.

Poi è arrivata la svolta che non mi aspettavo.

Un uomo di nome Henry mi ha contattata via e-mail aziendale. Diceva di essere il fratellastro di papà. Non sapevo nemmeno che papà avesse fratelli.

Mi ha spiegato che lo cercava da anni. A quanto pareva, il loro padre li aveva abbandonati da bambini e aveva formato una nuova famiglia. Henry era cresciuto sapendo di papà, ma non l’aveva mai incontrato.

Si erano rintracciati online, tramite un sito genealogico, dopo che papà si era iscritto per caso al laboratorio informatico del centro comunitario.

All’improvviso, papà aveva un fratello. Uno gentile. Stabile. E, sorprendentemente, Henry era un falegname in pensione.

È volato a trovarlo. L’ho incontrato. Mi ha abbracciata come se fossi sempre stata della famiglia.

«Tuo padre è tosto» ha detto. «Ma vedo che ora ci sta provando. È qualcosa.»

Henry e papà si sono avvicinati in fretta. E insieme hanno iniziato a riparare la casa. Pezzo per pezzo. Non era molto, ma dava loro uno scopo.

Io ho mantenuto le distanze emotive, ma sono rimasta in contatto. Li ho visti costruire qualcosa con le loro mani per una volta, invece di pretenderlo dagli altri.

Poi una sera ho ricevuto una lettera vera, per posta.

Era di papà.

Scritta con la sua calligrafia tremolante, sconosciuta:

Mara, quel giorno ho detto una cosa orribile. L’ho detta per rabbia, ma questo non la scusa. Pensavo mi dovessi la vita che io non ho avuto, ma non mi dovevi niente. Hai fatto più di quanto meritassi. E voglio solo che tu sappia – sono orgoglioso di te. Sempre stato, anche se non l’ho mai detto.

L’ho riletta tre volte.

Quella notte ho appeso la casetta per uccellini sul balcone. La mattina dopo ci si è posato un piccolo fringuello. L’ho osservato per un po’ e ho sentito qualcosa di inspiegabile posarsi nel mio petto.

Non ho perdonato i miei genitori del tutto. Alcune cicatrici non svaniscono. Ma ho lasciato andare l’amarezza. Ho fatto pace con l’idea che non avrei mai avuto l’infanzia che volevo – ma avevo scolpito un’età adulta di cui ero fiera.

E questo bastava.

La lezione? A volte, la guarigione non riguarda la riunione. Riguarda il confronto. Porre un confine così forte da diventare un ponte – solo se anche gli altri sono disposti a camminarci sopra.

Se sei mai stato il “responsabile” della tua famiglia, il riparatore, il figlio che era più genitore – sappi questo: hai il diritto di smettere di portare sulle spalle chi si rifiuta di camminare.

E se provano a venirti incontro a metà strada, decidi tu quanto lontano arrivare. Alle tue condizioni.

Add comment