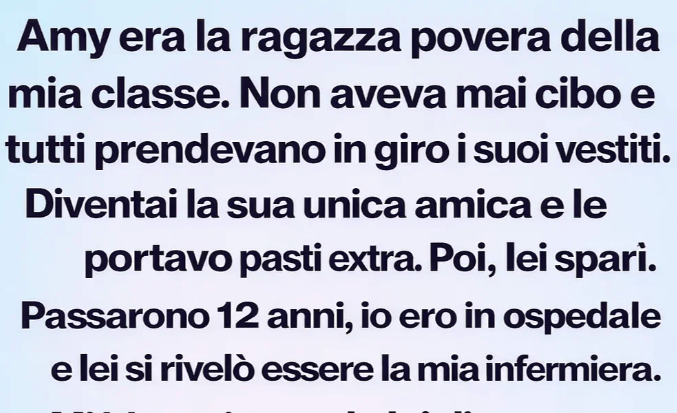

Amy era “la ragazza povera” della mia classe. Tutti lo sapevano, anche se nessuno lo diceva con gentilezza. I suoi maglioni erano sempre troppo leggeri per l’inverno, le scarpe avevano le suole crepate, e lo zaino sembrava aver vissuto più vite prima di finire sulle sue spalle. All’ora di pranzo sedeva da sola, fingendo di leggere, mentre noi facevamo la fila per i pasti caldi. A volte non aveva nemmeno un vassoio.

Solo a scopo illustrativo

I sussurri non mancavano mai. Hai visto come è vestita? Sa di vecchi libri. Perché non mangia mai? Odiai quella crudeltà così casuale, detta con la leggerezza di chi non si accorge di ferire.

Un giorno, senza voler attirare attenzioni, mi sedetti accanto a lei e le spinsi metà del mio pranzo sul tavolo.

“Mia madre ha preparato troppo,” dissi.

Lei guardò il cibo come se potesse sparire da un momento all’altro. Poi annuì e mormorò soltanto: “Grazie.”

Fu tutto lì. Ma da quel giorno divenne la nostra abitudine. Portavo un panino in più, una mela, una confezione di latte. A volte inventavo scuse, a volte no. Lei non chiese mai di più, non si lamentò, non pianse. Mangia in silenzio e mi regalava un sorriso pieno di una gratitudine che pesava più delle parole.

Non parlavamo molto. Amy non era timida — era cauta. Come se il mondo le avesse già insegnato che essere notati può far male. Eppure, io ero la sua unica amica. E lei la mia, in quel modo silenzioso che lega chi condivide qualcosa di fragile.

Solo a scopo illustrativo

Poi, un giorno, sparì.

Nessun addio. Nessuna spiegazione. Il suo banco rimase vuoto, il suo nome scomparve dall’elenco delle presenze. Quando chiesi alla maestra, rispose solo: “Amy si è trasferita.”

Tutto lì. Continuai a portare un panino in più per una settimana, poi smisi.

Passarono dodici anni.

Ero in un letto d’ospedale dopo un piccolo intervento, annoiata e dolorante, osservando le infermiere che entravano e uscivano. Poi una di loro entrò, controllò la mia cartella — e si immobilizzò.

Mi ci volle un istante per riconoscerla. Gli stessi occhi. Più maturi, più fermi. Amy.

Il suo viso impallidì, come se avesse visto un fantasma. Deglutì, evitando il mio sguardo. Poi disse con voce piatta:

“Starà meglio se un’altra infermiera si occuperà di lei. So che io, almeno, mi sentirei più a mio agio se non fossi la sua paziente.”

Quelle parole mi colpirono più forte dell’intervento stesso.

La fissai, incredula. “Amy? Sono io.”

Solo a scopo illustrativo

Non rispose. Fece solo un cenno, professionale, e uscì dalla stanza.

Rimasi lì, confusa, con un dolore che non avevo previsto. Scortese? No — ferita. Ripensai a tutto. L’avevo umiliata, forse? Il mio gesto di gentilezza le era sembrato pietà? O era successo qualcosa, dopo la sua scomparsa, che non potevo capire?

Non tornò più. Un’altra infermiera prese il suo posto. Nessuna spiegazione.

Ancora oggi le sue parole mi pungono. Ma quando penso a quella ragazza silenziosa nella mensa, che scartava con cura un panino che non si aspettava di avere, so una cosa con certezza.

Non mi pento di essere stata gentile.

Perché la gentilezza non è uno scambio. Non garantisce gratitudine, né perdono, né comprensione.

Rivela soltanto chi sei — anche quando la persona che hai aiutato non riesce più a guardarti indietro.

Add comment