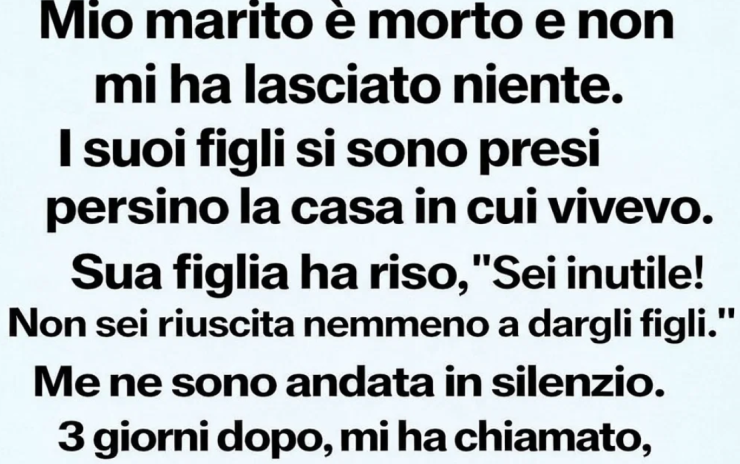

Il dolore trasforma il tempo in un magma indistinto. Nei giorni successivi alla morte di mio marito, il mondo sembrava avvolto nel cotone: i rumori ovattati, i colori smorti, persino i miei pensieri sembravano appartenere a qualcun’altra. Camminavo per la casa lentamente, sfiorando oggetti familiari, sussurrando il suo nome nelle stanze che non mi rispondevano più.

Avevamo condiviso quella casa per dodici anni — dodici anni di mattine con il caffè alla stessa tavola, sere tranquille sul divano e piccoli riti che avevano formato la nostra vita. Lui mi aveva promesso che quella sarebbe sempre stata “nostra.”

“Potrai vivere qui finché vorrai,” amava ripetere, con un sorriso gentile, mentre mi sistemava una ciocca di capelli dietro l’orecchio.

Io gli credevo. Mai avrei immaginato quanto presto tutto potesse essere tolto.

Il funerale non era ancora finito quando i suoi figli arrivarono — non con lacrime, ma con un senso di missione. Si muovevano per la casa come se stessero facendo un inventario, con toni bassi e pratici.

Sua figlia, Melissa, raramente mi guardava. Quando lo faceva, nei suoi occhi non c’era calore. Solo calcolo.

Apriva cassetti, scrutava i muri, già decidendo cosa restasse e cosa andasse. Alla fine si voltò verso di me con un sorriso che non aveva gentilezza:

“Sai,” disse con noncuranza, “sei inutile. Non sei riuscita nemmeno a dargli dei figli.”

Quelle parole mi colpirono con una forza che non avevo previsto. Non per la sola crudeltà, ma per il modo disinvolto in cui pronunciò la mia ferita più profonda. Non avevamo avuto figli non per mancanza d’amore, ma per scelta e per circostanze. E sentirlo trasformato in arma fu insopportabile.

Non riuscii a rispondere. Non riuscii nemmeno a muovermi.

Qualche giorno dopo, il testamento venne letto. Ero seduta, le mani intrecciate, preparata a qualunque cosa. Ma nulla avrebbe potuto prepararmi a quella realtà.

Mio marito aveva lasciato tutto a suo figlio e alle sue due figlie. Ogni conto, ogni oggetto, ogni pezzo della vita che avevamo costruito insieme.

E la casa.

La casa era stata lasciata a Melissa.

Io restai senza fiato. Cercai negli occhi dell’avvocato un segno di errore. Un attimo di ripensamento. Qualsiasi cosa. Ma nulla arrivò.

Non avevo alcun diritto legale. Nessuna pretesa. Nessuna energia per lottare. Il dolore mi aveva svuotata, e lo shock aveva riempito lo spazio vuoto.

Melissa sembrava soddisfatta. E non lo nascondeva.

“Dovresti iniziare a fare le valigie,” disse con tono glaciale. “Ti lascio qualche giorno.”

Feci le valigie in silenzio. Ogni stanza era un ricordo troppo fragile da scuotere: la cucina dove cucinavamo insieme, la camera da letto piena di risate e lacrime, il giardino che curava con tanta cura. Presi solo ciò che potevo portare con me, lasciando alle spalle una vita che si era spezzata due volte.

Quando uscii dalla porta, fui sola. Nessuno mi fermò. Nessuno mi chiese se stessi bene.

Mi consolai pensando che almeno mi restava la dignità. Sarebbe dovuta bastare.

Tre giorni dopo, il telefono squillò.

Quasi non risposi. Ero in una piccola stanza prestata da un amico, cercando di capire cosa sarebbe venuto dopo. Quando il nome di Melissa apparve sullo schermo, il mio petto si serrò.

Ma la voce che sentii non somigliava a nulla di ciò che avevo udito prima:

“Per favore… devi tornare. Ora.”

C’era panico nelle sue parole. Qualcosa di crudo, quasi spaventato. Contro ogni giudizio, accettai. Un’inquietudine silenziosa mi avvolse mentre guidavo verso la casa che avevo appena lasciato.

La porta si aprì prima che potessi bussare.

Melissa stava in piedi nel corridoio, il volto segnato da mascara colato e occhi rossi. Accanto a lei, un uomo in giacca e cravatta, con una cartellina spessa.

Con mani tremanti, Melissa mi porse un documento.

“Lo sapevi di questo?” mi chiese, la voce spezzata.

Io non capivo. Il mio cuore batteva così forte che temevo di non sentire nulla altro.

L’avvocato fece un passo avanti e parlò con voce misurata:

“Tuo marito ha aggiunto una modifica finale al suo testamento poco prima di morire.”

Il mio respiro si fermò. Ricordai i suoi sguardi silenziosi nelle ultime settimane — attenti, dolci, carichi di qualcosa che non avevo compreso fino ad allora.

L’avvocato continuò:

“Sebbene la casa fosse nominalmente intestata a Melissa, c’era una condizione. Doveva permettere a te di viverci serenamente per il resto della tua vita — senza affitto, senza interferenze.”

“Se ti avesse cacciata, l’intera proprietà sarebbe passata a te.”

Il volto di Melissa si sbiancò.

La sua rabbia, la fretta, la mancanza di empatia — l’avevano resa cieca a ciò che aveva firmato. In pochi giorni, aveva attivato la clausola che avrebbe trasferito permanentemente la casa a me.

Silenzio.

Poi, lacrime.

Tornai in quella casa, non come ospite, ma come sua legittima padrona. Camminai tra le stanze con una miscela di dolore e gratitudine. Il suo profumo, i vecchi ricordi, le piccole imperfezioni — tutto parlava di lui.

Mio marito non era un uomo di gesti grandiosi. La sua gentilezza viveva nelle cose piccole: nei modi in cui ascoltava senza interrompere, nel modo in cui mi teneva la mano quando mancavano le parole, nella serenità discreta che portava con sé.

E proprio in quel silenzioso atto finale, mi aveva protetta.

Non con clamore.

Non con una dichiarazione plateale.

Ma con fermezza, amore e saggezza.

Se potessi scambiare ogni mattone e ogni trave per un altro giorno con lui, lo farei all’istante. Un altro caffè mattutino. Un’altra risata condivisa. Una parola gentile nel silenzio di una stanza.

Ma non posso.

E così, la mia eredità sarà vivere qui con serenità — non con risentimento.

Il vero dono non è la casa.

Non è la proprietà.

È sapere che, fino alla fine, mio marito ha scelto amore invece di rancore. Protezione invece di silenzio. Gentilezza invece di convenienza.

Questa è la sua eredità.

E io la custodirò con tutto il mio cuore.

Add comment